Völlig entspannt hängt die Fledermaus in der Magnolie und wartet darauf, dass der Baum endlich beginnt zu blühen. Eine Bloody-Mary tröpfelt langsam vor sich hin, gelegentlich streckt die Fledermaus ihre Zunge hervor und gibt sich ein paar Tropfen. Angeblich hat sie Unheil über die Welt gebracht, die Menschen in Krankheit und Verderben gestürzt und jeder fürchtet die gruselige Kreatur. Mit anderen Worten: Ein perfektes Fledermausleben! Sie bekommt Lust, Spielnachmittage mit ihren Freunden zu veranstalten. Flughund Paul und Faultier Henning hatte neulich Interesse bekundet. Alana Abendroth will die Fledermaus nicht mehr einladen, die sorgt immer für schlechte Presse und will ihre Dosis Bloody-Mary kürzen.

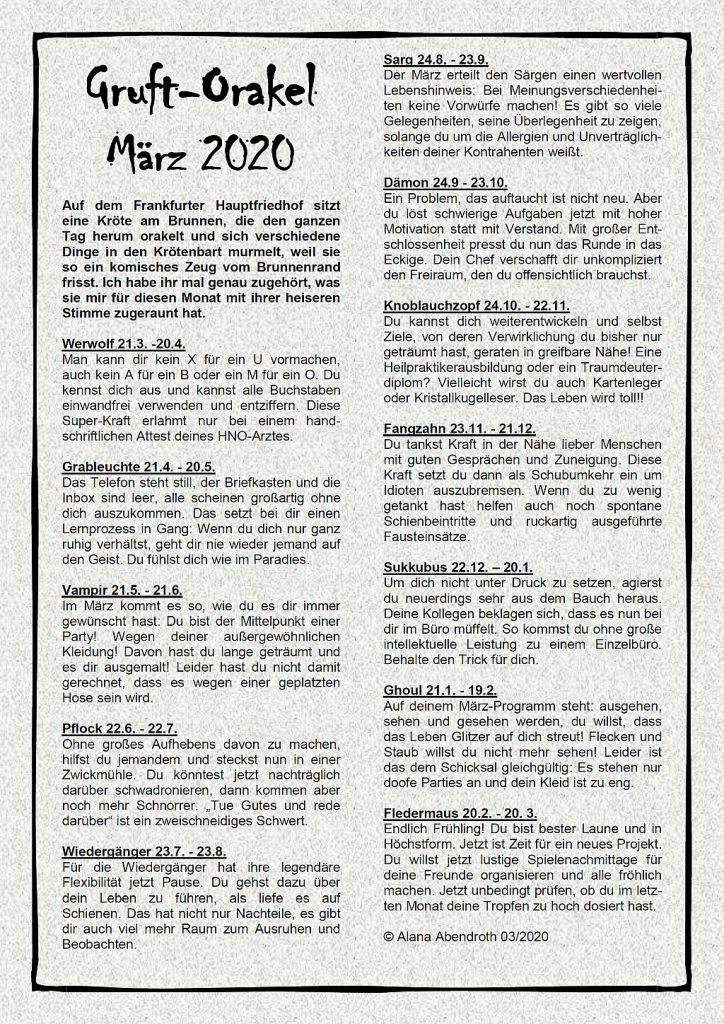

Gothics in Serien: In aller Freundschaft auf dem WGT 2009

Neulich stolperte ich erneut über eine Folge der „In aller Freundschaft“, nachdem man mich in einem der sozialen Netzwerke geradezu darüber schubste. Und nein, diese Serie läuft nicht bei Netflix oder Amazon, sondern in den öffentlich-rechtlichen. Ihr wisst schon, die Sender mit dem Bildungsauftrag, die mittlerweile aus jedem Tatort eine gesellschaftskritische Debatte zaubern. Sender, die Fernsehfilme mit so kritischen Themen zeigen, dass man darüber im Anschluss nochmal 45 Minuten in einer Expertenrunde diskutieren muss. Nicht so in dieser Folge! Hier bedient man einfach mal alle Gothic-Klischees, die man anno 2009 so finden konnte. Wenige waren das nicht.

Bei der Serie handelt es sich um eine leicht verdauliche Arztserie aus dem fiktiven Leipziger Krankenhaus „Sachsenklinik“, die bereits seit 20 Jahren scheinbar erfolgreich zum Unterhaltungsprogamm des MDR zählt. Neben den üblichen Dramen in den Krankenbetten und den zwischenmenschlichen Auswüchse der Protagonisten ist auch immer das Stadt-Geschehen ein wichtiger Bestandteil einzelner Folgen. Dass das Wave-Gotik-Treffen oder auch Gruftis im Allgemeinen hier und da eine Rolle spielen, liegt auf der Hand. Bereits vor einem Jahr waren Jaci und Martin zu Gast in der Serie, als sie einer Ärztin Karten für ein Konzert von „Simple Mode“ abkauften. Bereits 2009 hat man aber schon das WGT mit einer Folge bedacht und versucht, dem Zuschauer das größte Treffen der Gothic-Szene näherzubringen. Für Euch habe ich mich durch knappe 44 Minuten gequält, um Euch die Höhepunkte zu präsentieren.

Hier geht es zum Video in der öffentlich-rechtlichen Mediathek

Los geht es gleich in Eröffnung, als die Ehefrau von Klinikleiter Heilmann aus der Zeitung vorliest: „Nach dem Erfolg des vorjährigen Gotik-Treffen erwarten die Veranstalter dieses Jahr über 25.000 Anhänger der Szene zu einem unvergleichlichen und farbenfrohen Spektakel.“ Natürlich greift der mürrische Ehemann „farbenfroh“ redegewandt auf und stellt fest, das „wir“ alle schwarz gekleidet sind. „Wir gehen da ja mal hin, ne?“ ärgert Frau Heilmann ihren Gatten. „Zum Gotik-Treffen? Ich geh nicht mal zum Fasching!“

Doch es kommt noch dicker für den armen Kerl, denn Sohn Jakob, der sich selbst als Grufti verkauft ist nicht gerade begeistert, dass er und seine Freundin Caro die 16-jährige Tochter eines Schulfreundes, die extra deswegen zu Besuch kommt, mitnehmen muss. Und dann trägt der Junge auch noch Kajal!

In der nächsten Szene lernen wir die nächste Darstellerin kennen, die sich für ihre Rolle ebenfalls in ein Gothic-Outfit schießen lassen musste. Als sie vor der Klinik einzuparken versucht, nimmt ihr ein Handwerker den Parkplatz weg, so dass sie gezwungen wird, sich auf einen anderen Parkplatz zu stellen, der glücklicherweise gerade frei wird. Ihr kurzes Wortgefecht mit dem Handwerker endet damit, dass der die Dame als „Pack“ bezeichnet und wütend gegen das Auto des aufmüpfigen Gothics tritt.

Zurück bei den Heilmanns macht Mutti ihren Sohn mit einer atemberaubenden Frisur zum waschechten Grufti, während Oma feststellt, dass Schminke ja eigentlich nur was für Mädchen sei. Landei Jasmin, die Tochter des Schulfreundes, entpuppt sich währenddessen ebenfalls als Grufti oder besser gesagt als Düster-Prinzessin. Jakob kann seine Begeisterung kaum im Zaum halten.

Ab Minute 5 (wenn ihr es bis dahin aushaltet) geht es dann richtig los. Eintauchen in Geschehen auf dem WGT-Gelände. Dort muss Jakob mit dem Landei gleich vor einer Kamera posieren, um anschließend Freundin Caro zu begrüßen, die bereits wartet. „Na du siehst aber gut aus, “ entgegnet sie ihrem Jacob, „so stilecht und fotogen.“ Findet den Fehler. Nach nur ein paar Meter hält sich Jasmin, das Landei, den Bauch und dramatische Geräusche werden eingeblendet. Trivia: Natürlich ist eine Band, die „Black Magic Carpet“ heißt, nie auf dem WGT aufgetreten, braucht ihr gar nicht erst googeln ;)

Während der Handwerker in der Klinik versucht, seinen Tritt als Unfall zu verkaufen, klappt Landei Jasmin in der WGT Messehalle zusammen. Jakob ruft den Rettungswagen. Die ins Outfit Geschossene spricht derweil im Krankenhaus vor, verspricht dem behandelnden Arzt Karten zu besorgen, weil der sich beschwert, dass das Konzert von „Kapella Gregorianik“ im Gewandhaus ausverkauft sei. Ihr könnt es Euch bereits denken. Stimmt alles nicht. Landei Jasmin wird untersucht, da scheint noch was im Argen zu liegen, sie muss dableiben. Ein besorgter Arzt vermutet eine Bleivergiftung. Immerhin, ich hätte jetzt auf eine Patchouli-Vergiftung getippt. Klinikleiter Heilmann beschwert sich derweil bei einer Kollegin: „Auf einmal steht Jakob in der Küche mit geschminkten Augen!“ – „Ja und?“ fragt die Kollegin. „Findest du das normal?“ – „Zu mindestens ist es kein Weltuntergang, jede Generation hat so ihre kleinen Ticks.“

Jetzt kommt erst mal viel langweiliger Soap-Kram. Landei Jasmin hat offenbar eine Blei-Vergiftung, Klinikchef Heilmann ist sauer auf seinen Sohn Jakob, weil der ja auf Jasmin aufpassen sollte. Auch Jasmin ist sauer, weil ja nun das WGT für sie vorbei ist. Dann noch die beiden Ärzte (?) mit dem Beziehungsdrama, aber das ist mir zu langweilig. Wie kann man sich nur solche Film-Gewordenenen Groschen-Romane anschauen? Ich seufze vor der Tastatur. Unterdrücke den Reiz, mir „The Crow“ oder irgendein gruftiges Musikvideo mit Friedhöfen anzuschauen.

21:50 – Feuerspucker! Pyroshow! Leute mit Zylindern! Gewölbe! Wir sind (offensichtlich) zurück auf dem WGT mit Jakob und seiner Freundin Caro. Die stellt fest, dass Jakobs Vater ein falsches Bild von „uns“ hat. Wie sie darauf nur kommt? Bevor wir den Gedanken weiter vorgekaut bekommen, klagt auch Caro über Bauchschmerzen, will aber nur nach Hause. Am nächsten Morgen treffen wir auch Frau Gerlich wieder, so heißt die ins Outfit geschossene vom Anfang. Die ist nämlich Schwanger. Viel wichtiger: Sie trägt auch noch das gleiche Outfit wie am Tag zuvor! Wo gibts denn bitte sowas? Auf dem WGT sicher nicht.

Caro ist mittlerweile im Krankenhaus, hat die gleichen Symptome wie Landei Jasmin und muss sich von Heilmann anhören, sie hätte angeblich Drogen genommen. Jakob besucht noch schnell das Landei, die in ihn verknallt ist und feststellt, dass Jakob ja total ernst mit Caro zusammen ist. Als die Schwester kommt, um eine weitere Blutprobe zu nehmen, entdecken wir feine Schnitte auf dem Arm. *seufz* Konnte man nicht wenigstens EIN Klischee auslassen?

Naja, zurück zur Kurzform. Jasmin ist ausgebüxt. Die autoaggressive, schwarz gekleidete 16-jährige vom Land ist aus dem Krankenbett verschwunden, vermutlich, weil sie das Konzert ihrer Lieblingsband „Black Magic Carpet“ nicht verpassen will. Papa und Sohn finden Jasmin schließlich zusammengebrochen auf dem Boden in dem besagten Gewölbe. „Knapp an einer Alkoholvergiftung vorbei„, wie man dann wieder im Krankenhaus feststellt.

Zwischenzeitlich löst sich auch die Geschichte um die ins Outfit geschossene. Die ist nicht nur schwanger und während des WGT in Schwarz unterwegs, sondern auch Anwältin und nimm sich jetzt Handwerker Löffler zur Brust, der seinen wütenden Tritt als Unfall mit Fahrerflucht verkaufen wollte. Auch das Rätsel um die Bleivergiftung des Landeis löst sich auf, denn die weiße Schminke, die man ja als Grufti quasi ständig benutzt, war bleihaltig und hat Jasmin vergiftet. Immerhin kommt sie von selbst drauf, dass die Gotik-Szene nicht für sie ist: „Ich wollte einfach irgendwo dazugehören oder unsichtbar sein.“

Ihr Papa wollte nämlich, dass seine Tochter eine Ausbildung zur Bürokauffrau macht. Die Lehre hat sie aber geschmissen und ihren Eltern vorgemacht, sie würde noch hingehen. (Wie kriegt man das eigentlich hin?) Klinikchef Heilmann, dem sie das beichtet, verspricht sich zu kümmern und bei ihrem Wunsch, Krankenpflegerin zu werden, zu helfen.

Zum Schluss geht es nochmal auf das WGT. Heilmann begibt sich in Höhle des Löwen und will sehen, was sein Sohn so treibt. Er entdeckt ihn bei einem Tätowierer und schiebt natürlich voll die Panik, „nur ein Henna-Tattoo“ beruhigt ihn sein Sohn, in 4 Wochen sei das wieder weg. Dann kommen noch ein paar dämliche Witze und endlich der Abspann. Endlich vorbei.

Mir ist immer noch schleierhaft, wer so eine Serie ernsthaft verfolgt. Es müssen ja eine Menge Leute sein, denn offiziell läuft die Serie bis 2021 und macht bis dahin vermutlich die 1000 Folgen komplett. Ich verstehe auch nicht den Mechanismus, Jugendkulturen, Randgruppen oder gesellschaftliche Probleme in solchen Serien unterzubringen. Macht man das, um das Publikum möglichst schonend auf die Realität vorzubereiten? Ich meine, welches Bild bleibt vom WGT und den Gruftis zurück. Alles nur eine Phase. Abends Gothic, morgens Anwältin. Kostüme, Feuerspucker und Tattoos, die nach 4 Wochen wieder von allein verschwinden.

Vielleicht ja auch gar nicht schlecht. Wir können auf die Jakobs, Caros, Jasmins und Inkas aus der Serie locker verzichten. Die völlig überzeichneten Rollen der Charakter wirkt schon so unfassbar grotesk, dass ich ständig mit dem Reiz kämpfen musste, auszuschalten. Für Euch – und für die, die mit mir bis zum Ende durchgehalten haben – habe ich mich aufgeopfert. Ich hoffe, Ihr wisst da zu schätzen.

„Schillerndes Dunkel“ Autor Alexander Nym wegen Hitlergruß verurteilt

Alexander Nym ist nicht nur Autor des eindrucksvollen Grufti-Buchs „Schillerndes Dunkel„, sondern auch bekennender Linker, leidenschaftlicher Antifaschist und nicht nur als Kulturwissenschaftler und Pädagoge in Sachen Aufklärung gegen Rechts unterwegs. Jetzt wurde er vom zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er in der Fürther Innenstadt vor einem Wahlkampf-Stand der AfD die Hand zum Hitlergruß erhoben und dabei „Heil(t) Höcke!“ gerufen haben soll. Er selbst sieht die Sache völlig anders, ebenso wie die anwesenden Polizisten, trotzdem wird er für die „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ (§86a StGB) zu einer Geldstrafe von 2100€ verurteilt. Allein durch die Aussagen der Mitglieder der AfD.

Was ist passiert?

Am 13. Oktober 2018, einen Tag vor der Landtagswahl in Bayern, geht Alexander Nym mit einer Begleitung durch die Fürther Innenstadt. Sie nähern sich einem Wahlkampf-Stand der AfD. Was nun passiert, schildert Alexander Nym die Ereignisse aus seiner Sicht: Zu einem „„Heilt Höcke!“ mit t, drei Mal, zu diesem Ausruf habe er sich hinreißen lassen, sagt er selbst. Um, so steht es in der Erklärung, die B. vor Gericht verliest, seiner Sorge um den Erosionsprozess der Demokratie Ausdruck zu verleihen und Parallelen zum Nationalsozialismus zu illustrieren. Nicht die ausgestreckte Hand, sondern die Faust habe er in die Luft gereckt, die linke noch dazu.“

Das ist vielleicht impulsiv und möglicherweise eine Provokation, aber nichts davon ist strafbar.

Die Parteimitglieder der AfD, die an diesem Tag den Wahlkampfstand in der Fürther Innenstadt betreuten, sind sich jedoch einig. Alexander Nym hat den Hitlergruß gezeigt. Der Kreisvorsitzende der Fürther AfD sagt dazu: „Ich habe es als Zivilisationsbruch wahrgenommen.“ Sein Parteikollege hat sogar ein „Heil Hitler!“ gehört und eine Rentnerin will den Hitlergruß ebenfalls ganz deutlich gesehen haben.

Polizei hat es anders in Erinnerung

Jetzt wird es sonderbar bis absurd, denn die TAZ berichtet: „Die fünf Polizist*innen, die den Wahlkampfstand den Tag über beaufsichtigten, sagen aus, von diesem Gruß nichts gesehen zu haben: „Das ist ausgeschlossen“, „Definitiv nein“, „Das wäre mir im Gedächtnis geblieben.“ Und auch wenn sich die Aussagen der Polizisten in Details unterscheiden, gehört haben sie alle exakt denselben verwunderlichen Ausruf: „Heil, Heil“, Pause, „Sieg“. Kein Hitler, kein Höcke, keine Heilung. Und damit womöglich auch keine strafbare Handlung.“

Dem Amtsgericht Fürth reicht das für ein Urteil. Allein durch die Aussagen der Zeugen aus der AfD verurteilt man Alexander Nym zu 2100€ Strafe. Die Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Nürnberg bestätigt das Urteil. Man folgt der schier unfassbaren Argumentation der Staatsanwältin, die es als erwiesen ansieht, dass Nym den Hitlergruß, Heil Hitler und Heil Höcke gerufen haben soll. Weiter heißt es:

„Die Mitglieder der AfD seien nicht als Lager mit eigenem Interesse an einer Verurteilung, sondern als Geschädigte zu betrachten. „Ich habe keinen Anlass an diesen Aussagen zu zweifeln.“ Die Polizist*innen hätten sich hingegen sichtlich bemüht, ihre Aufmerksamkeitsdefizite herunterzuspielen.“

Das Gericht verzichtet zwar in seinem Urteil auf die mutmaßlich getätigten Aussagen, bestätigt aber die Verurteilung nach Paragraf 86a. Die Gesinnung des Angeklagten wertet es als unerheblich, da die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen grundsätzlich zu unterbinden sei. Straffrei wäre die Sache nur, so das Gericht, wenn der Protestcharakter für den neutralen Beobachter offensichtlich sei.

Alexander Nym ist Antifaschist aus Leidenschaft

Seit Jahren publiziert Nym diesbezüglich Texte, leistet Aufklärungsarbeit und arbeitet zudem als Museumspädagoge am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Dieses Engagement wurde ihm offenbar belastend ausgelegt. „Wer Vorträge und Schulungen über Nazisymbolik hält müssen eben wissen, dass auch ein „Heilt Höcke!“ mit „Heil Hitler“ verwechselt werden könne.„, so ein Prozessbeobachter bei Facebook.

https://www.facebook.com/martin.heidingsfelder/posts/10221796545727376

Im Zweifel für den Angeklagten. Nicht so in Bayern. Widersprüchliche Aussagen, anwesende Polizisten die nichts Strafbares gesehen oder gehört haben, lassen nur einen Freispruch als logisch erscheinen. Es scheint, als würde die bayrische Justiz ein Exempel an Nym statuieren wollen. Nym schreibt dazu in seinem Facebook-Profil:

„…sämtliche entlastenden Aussagen der Polizei wurden geflissentlich ignoriert, den grotesken und als solchen durchschaubaren Lügengeschichten der AfDler wurde geglaubt. Die Wahrheit zu sagen wurde explizit als Falschaussage-Risiko angedroht, um von Revision u.ä. zu entmutigen.“

Er will sich nicht entmutigen lassen und plant dazu ein Bühnenprogramm, das genau diese Absurdität thematisiert. Freunde haben für ihn bei Leechi ein Crowdfunding Projekt gestartet, das Nym bei der Bewältigung der Kosten für Strafe, Gericht und Anwalt unterstützen soll.

Justitia sagt: Besser die Klappe halten!

Dieses Urteil hat eine furchtbare Signalwirkung. Ich finde, hier verbarrikadiert sich eine Rechte Partei hinter dem Rechtsstaat einer Demokratie, die sie mit ihrer Politik und Ideologie zu unterlaufen versucht. Was fast noch viel schlimmer ist: Das Urteil erweckt den Anschein, als seien die Richter auf Seiten der AfD, denn trotz unklarer Beweislage und widersprüchlichen Aussagen verurteilt man Nym. Man verurteilt seinen Protest, sein Engagement und letztendlich auch die Meinungsfreiheit, die er meiner Ansicht nach nie verlassen hat.

Das Urteil zeigt, wie perfide die AfD versucht, Protest zu unterdrücken. Es scheint immer schwerer zu werden, sich öffentlich zum Antifaschismus zu bekennen. Die Partei versucht meiner Ansicht nach nicht nur mit politischen Spielchen die Demokratie zu unterlaufen, sondern manipuliert auch bewusst und geschickt die Gerichte, die damit zum Helfer einer rechten Ideologie verkommen. Getragen von Wählern, die ihre Polemik und Hetze in Hass und Gewalt verwandeln. Kann es schlimmer kommen?

Informative Links:

- TAZ: Gerichtsverfahren gegen Antifaschisten: Linker wegen Hitlergruß verurteilt

- Hinter den Schlagzeilen: Riskanter Antifaschismus

- Skug: Braun und Blau sind alle meine Farben

- Leetchi: Absurdes Gerichtsurteil: Bekennender Linker Alexander Nym wegen Hitlergruß verurteilt

NME Awards: The Cure bester Festival-Headliner und Robert Smith gibt Album Update

Am vergangenen Mittwoch wurden in London die NME Awards verliehen. The Cure wurden als beste Festival-Headliner gekürt und Robert Smith gab am Rande der Veranstaltung noch ein kurzes Update zu den heiß ersehnten neuen Alben. Auf die Frage, ob wenigstens eines definitiv 2020 erscheinen würde, antwortete Smith im Video: „Ich bin einfach zu alt, um idiotische Versprechungen zu machen.“ Immerhin kündigte er an, dass das erste Album bereits beim abmischen sei und es nicht mehr lange dauern würde, bis es erscheint. Nach ihrem Erfolg durch ihre weltweite Tour und nach über 10 Jahren nach 4:13 DREAM wird es auch langsam Zeit.

Das britische Musikmagazin „New Musical Express (NME) vergibt die Preise bereits seit 1953 und zeichnet sich dabei durch besonders kreative Preise aus, wie zum Beispiel den „Godlike Genius Award“ oder den „Under the Radar Award“. Für Musiker wie Smith ist dann die Auszeichnung als bester Festival-Headliner dann auch eine ganz besondere Ehre.

Bei seiner super-süßen, schüchternen Dankesrede nach der Verleihung des Preises bedankte er sich beim Publikum: „So viel Spaß wie im vergangenen Jahr hatten wir lange nicht mehr und aktuell bin ich sehr stolz, der Sänger von The Cure sein zu dürfen.“

Er betonte, wie wichtig es wäre, weiterhin Festivals zu besuchen, um neue Musik und Menschen zu entdecken. Smith hat ja in den letzten Jahre Geschmack daran gefunden, bei der Band-Auswahl für große Festivals mitzuarbeiten oder sie völlig selbstständig zusammenzustellen.

2008: Polylux berichtet über den Hass auf Emos – Erinnert ihr euch noch?

Erinnert ihr Euch noch an die Emos? Vor rund 10 Jahren sorgte die Bewegung der gefühlvollen, traurigen Kids, die sich in ihrem Stil einfach an jeder anderer Subkultur bedienten, für einen Sturm im Gothic-Glas. Keiner mochte die Röhrenjeans, die langen Ponys, die Vermischung von Totenköpfen und der zelebrierte Weltschmerz als Fassade einer neuen Jugendbewegung. Ich mochte die damals auch nicht wirklich, war aber von einem Gefühl wie Hass oder offener Ablehnung, wie in dem Videobeitrag zu sehen, weit entfernt.

Die Emos sind schon eine ganze Weile kein Thema mehr, so erscheint es mir jedenfalls. Sie belagern weder den Alexanderplatz, noch haben sie sich auf dem WGT ausgebreitet. Die Popper des neuen Jahrtausends sind von der Bildfläche verschwunden. Vermutlich, weil es doch nur eine Modeerscheinung war.

Allerdings bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob man den Kids damals nicht Unrecht getan hat. Gefühle zeigen, Weltschmerz fühlen, sich irgendwie lieb haben und völlig an traditionellen Rollenbildern vorbeizuleben, sind doch nun wirklich keine schlechten Werte, oder? Ich meine sogar, dass einige dieser Eigenschaften auch den Gothics zugeschrieben werden, oder? Abgesehen von den Klamotten und dem lieb haben natürlich.

Sind wir nicht die Traurigkeitsgenießer, die Weltschmerzempfinder, die gefühlsduseligen Tiefgründigen? Ich weiß nicht, mit dem vorbeilaufenden „Gothic“, der findet das Emos „hässlich“ sind und „stinken“ kann ich noch weniger anfreunden. Zumal ich behaupten darf, dass ein Gothic, der im Hochsommer mit Lederkutte und dicken Stiefeln über das WGT stiefelt, auch nicht gerade ein Geruchserlebnis ist. Da helfen selbst Patchouli-Duschen nichts. Erinnert Ihr euch noch an die Emos?

Grufti-TV: Sheena Showtime – Medizinstudentin mit Zylinder, viel Post-Punk und einer finsteren Villa

Als ich vor über einem Jahr die Umschläge mit den Spontis-Magazinen vorbereitete, sie mit Namen beschriftete und befüllte, ist mir ein Name besonders aufgefallen: „Sheena Showtime“. Ihr könnte euch gar nicht vorstellen, wie viele absurde Dinge mir durch den Kopf schossen, als ich diese Namen las. Ich gab mich aber dann mit dem Bild, das die Ramones mit ihrem Song „Sheena is a Punkrocker“ in meinem Kopf formten, zufrieden und dachte nicht länger darüber nach. Bis zum Spontis-Treffen, auf dem Punkrocker Sheena sich als zylinderte Dunkelelfe entpuppte und mit ihren leisen und introvertierten Art so gar nicht zu „Showtime“ passen wollte. Sie hinterließ mit ihrem Geschenk zu meinem Geburtstag jedenfalls einen bleibenden Eindruck und bei einem kurzen Plausch konnte ich dann auch das Geheimnis der „Show“ entschlüsseln, denn Sheena betreibt nicht nur einen Youtube-Kanal mit knapp 600 Abonnenten, sondern auch einen eigenen Blog in ihrem „Gloomy Mansion“. Wir haben der angehenden Medizinerin aus Hamburg für den zweiten Teil unseres Formates Grufti-TV ein paar Fragen gestellt:

Warum hast du angefangen YT Videos zu machen? Was ist die Idee dahinter?

Die Möglichkeit, seine Passionen und kreativen Projekte online zu veröffentlichen faszinierte mich bereits seit meiner Jugend. Ich habe mir im zarten Alter von 9 Jahren die erste „professionelle“ Videokamera gewünscht, nachdem ich den Fotoapparat meiner Mutter viel zu sehr mit den Fotos unserer Haustiere und während meiner Streifzüge in der Natur beansprucht hatte und das Geschehen in meinem Umfeld endlich mit bewegten Bildern festhalten wollte. Sprich: meine Freunde, Familienmitglieder und natürlich Hunde mit der ständigen Anwesenheit einer Kamera manchmal etwas in den Wahnsinn zu treiben.

Auch habe ich damals meine selbstkomponierten Songs mit Vocals und Piano das erste Mal aufgenommen – also keine Verzweiflungsausbrüche mehr, wenn ich einmal eine Melodie aus dem Gedächtnis verlor… Dass YouTube Videos veröffentlichen dann noch eine andere Herausforderung für eine durchwegs introvertierte Künstlerin sein würde, war mir zu jenem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dennoch habe ich den Schritt mit meinem 19. Geburtstag gewagt!

Wer ist Sheena Showtime? Woher kommt sie? Wie hat sie ihren Weg in die Szene gefunden? Sheena, erzähl den Leser von Dir. Wer bist du?

Obwohl es im Internet üblich ist, sich hinter einem Pseudonym zu verbergen, ist Sheena tatsächlich mein richtiger Name – auch wenn ich es gewöhnlich immer zwei- bis dreimal wiederholen muss, bis es mir wirklich geglaubt wird. Die Faszination für die dunkle Seite der Musik – vor allem Post Punk und Gothic Rock – begleitet mich sicherlich schon einige Jahre und ich erinnere mich an meine erste Entdeckung von Bands wie „The Gentry„, „Sad Lovers & Giants“ oder „The Names“ – die alle noch zu meinen absoluten Lieblingsbands gehören – in den damaligen Berliner Plattenläden und mit welcher Begeisterung ich die ersten „auf Verdacht“ gekauften LPs damals das erste Mal zuhause angespielt hatte und sich ein ganz neues Universum musikalischer Schaffenskunst offenbarte.

Der Grund, warum ich mich als introvertiertes Individuum von der allein musikalischen Perspektive auch in das alljährliche tiefschwarze Monopol WGT gewagt habe und mich mit dem Grufti-Spirit der 80er Jahre und auch von heute identifiziere, sind einige Charakteristika, die mir immer wieder – in den vielen Jahren meiner Affinität für dunkle Musik – untergekommen sind. Zum einen ist das ein gewisses Grundbedürfnis an Harmonie – mit sich, seinen Mitmenschen und der Welt im Allgemeinen. Zum anderen ist es aber auch ein hohes Verständnis von Empathie und Sensibilität für sein Umfeld und die Natur – für mich zwei der wichtigsten Grundcharakterzüge, die in unserer oft selbstbezogenen, emotional etwas ignoranten, schnelllebigen und der professionellen Selbstoptimierung verfallenen Gesellschaft immer etwas kürzertreten müssen. Begriffen wie Konkurrenz oder Eifersucht möchte ich sehr gerne Miteinander und Freude am Erfolg des Anderen gegenüberstellen – so schwierig es im Angesicht gesellschaftlicher, politischer sowie wirtschaftlicher Drucksituationen auch zu sein scheint.

All das ist, was mich ausmacht, meinen Kanal definiert und vielleicht auch in dem ein oder anderen Video zum Vorschein kommt.

Deine Videos sind schon sehr liebevoll gestaltet, deine eigene Homepage ist allerdings dann der visuelle Hammer. Im „Gloomy Mansion“ wie du es selbst nennst, ist zu lesen, dass du alle deine Zeichnungen selbst machst. Machst du auf deine Grafiken selbst?

Es freut mich sehr, dass dir die Zeichnungen gefallen! Ich wünschte nur, ich hätte mehr Zeit, um den Blog weiter auf dem Laufenden zu halten. Zeichnen und das Erstellen von Designs und Grafiken, vor allem im digitalen Bereich, ist eine meiner großen Passionen, die leider – ebenso wie das Schneidern und Schreiben – in letzter Zeit ein wenig zu Kurz gekommen ist. Angefangen mit dem Zeichnen habe ich im Alter von vielleicht acht Jahren mit meinem ersten Wacom Zeichenboard, das ich übrigens immer noch zum Zeichnen verwende, wenn es die Zeit zulässt – Nur handelt es sich Moment eher um anatomische Darstellungen oder Strukturformeln der Chemie.

Du machst Deine Videos in englischer Sprache, warum?

Obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland verbracht habe und hier auch studiere, stamme ich eigentlich aus Florida und habe dadurch eine vielleicht noch etwas stärkere Bindung zur englischen Sprache. Auch wollte ich internationalen Zuschauern die Möglichkeit geben, mich verstehen zu können, ohne die – naja, geben wir zu, etwas unausgereifte – automatische Übersetzungsfunktion auf YouTube verwenden zu müssen. Als eines meiner nächsten Videos folgt allerdings, das Erste, in dem ich die Sprache innerhalb der Musikvorstellung klammheimlich zu Deutsch wechseln werde, weil es zum deutschsprachigen Album einfach besser passt. Premiere! (und ich bange schon jetzt)

Technikcheck: Womit nimmst du deine Videos auf und wie bearbeitest du sie hinterher? Hast du Dir ein Studio eingerichtet?

Eigentlich entstand alles aus einer unüberlegten Idee heraus – Die Softboxen hatte ich bereits zu Fotozwecken zu Hause. Meine Videos nehme ich alle mit meiner Digitalkamera auf und bearbeite sie farblich nur nach, wenn die Helligkeit nicht ganz stimmt – Ich nutze zur Zeit verschiedene Bearbeitungsprogramme, darunter Sony Vegas und DaVinci Resolve wenn meine Videos etwas länger dauern, liegt es meist an den Effekten, die ich mir alle selbst zusammenzimmere und -programmiere und vielleicht auch daran, dass mich die rationale Stimme in meinem Inneren stetig daran erinnert, das Anatomiebuch zu öffnen, das neben mir liegt.

Ein richtiges Studio habe ich, als sichtlich dem Nomadentum verfallenes Individuum, nicht – die obligatorische YouTube Ecke gibt es aber dennoch, solange deren Dekoration nicht am Ende eines jeden Videos in sich zusammenbricht. Sprich: die drapierten Platten fallen von den Kissen im Hintergrund, ich versuche sie geschickt aufzufangen – Musik wird schließlich als erstes gerettet – während mir eine Deko-Laterne gefüllt mit Lichterketten auf den Kopf purzelt.

Womit beschäftigen sich Deine Videos? Willst du etwas vermitteln oder unterhältst du deine Zuschauer gerne?

Am liebsten drehe ich Videos über die dunkle Musikszene mit all ihren Facetten und genreübergreifenden Veröffentlichungen – mit einem tiefschwarzen Schwerpunkt auf die Genres Gothic Rock, Post Punk, Dark / New oder Cold Wave, Synth Pop, Dream Pop, Shoegaze und selbstverständlich Neue Deutsche Todeskunst, mag ihre Geschichte der 90er auch noch so umstritten oder verrufen sein!

Auch die Wiederentdeckung spezieller 80er Post Punk Künstler, die damals durch altbekannte Szene-Größen in den Hintergrund gedrängt wurden, obwohl ihre Alben prägend für die Entwicklung experimentell musikalischer Veröffentlichung werden könnten, ist zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt meines Kanals geworden – was selbstverständlich nicht bedeutet, dass ich neben den Alben „Le Lac Leman“ von „Verichrome Tuplis“ oder „Great Expectations“ von „Shadow Minstrels“ keine Cure und Sisters Platten auflegen würde.

YT ist ein hartes Pflaster, tausende Kanäle buhlen um die Gunst der Zuschauer. Im Gothic Bereich gibt es zahlreiche Kanäle, einige davon habe bereits mehr als 500.000 Abonnenten haben. Woher nimmst du Deine Motivation?

Für mich ist Youtube – das Internet im Allgemeinen – kein Wettbewerb und wird es auch niemals sein. Als INFJ und leidenschaftliche Plattensammlerin ist es mir wichtig, die Juwelen der dunkeln Musik zu verbreiten und Alben, die vielleicht unter anderen Umständen nicht entdeckt werden würden, einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen – gerade die besten Musiker bleiben unentdeckt und die herausragendsten Alben erhalten schlichtweg nicht die Resonanz, die sie verdienen. Vor allem der Entwicklung auf den großen dunklen Musikfestivals (WGT selbstverständlich ausgenommen) sollte entgegengewirkt werden – wenn dies überhaupt noch möglich ist. Ich bin sicherlich nicht die einzige, der ausgefallen ist, dass sich hier ein regelrechtes Austauschprinzip etabliert hat. Treten im einem Jahr im Festival 1 die Headliner A, B, C auf, findet sich eben dieselbe Kombination im nächsten Jahr des Festivals 2 wieder.

Glücklicherweise ist im Laufe der Jahre eine Vielzahl Independent-Veranstaltungen entstanden, die den neu formierten Bands – abseits von dem immer gleichen Elektro / Techno und Neue Deutsche Härte Sound – ein Sprungbrett bieten und sie überhaupt erst auf ihre Bühnen einladen. Ganz besonders positiv aufgefallen ist mir im vergangenen Jahr das „Dark Ascension Festival“ als eines der Ersten ihrer Art im Süden Deutschlands, dessen Ablauf sowie Organisation reibungslos funktioniert haben. Ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung dieses Festivals geben wird, und kann nur sehr dazu animieren, es auch zu besuchen – und nebenbei die mittelalterliche Altstadt von Nürnberg zu erkunden, die ich sofort in mein schwarzes Herz schließen musste.

Obwohl ich meinen Kanal ursprünglich aus dem Prinzip der DIYs und Tutorials gegründet habe, hat sich alles sehr in Richtung Musik entwickelt, weil es auch das Thema ist, mit welchem ich mich beim Songwriting und Composing am Keyboard oder PC privat beschäftige. Jetzt, da mein studiumsbedingter Umzug nach Hamburg so langsam in seinen letzten Zügen liegt, komme ich endlich wieder zum Verfilmen und Bearbeiten meiner seit langem geplanten DIYs.

Vor allem im Einrichtungsbereich habe ich schon viele Vorstellungen, damit man sich auch aus alten Dingen neues basteln und nach seinen individuellen Wünschen verändern kann. Die Wände sind hier noch sehr weiß und ich freue mich schon sehr darauf, sie mit

Einigen neuen Kunstwerken gloom-ifizieren und den ganzen Prozess mit der Kamera festhalten zu können.

Wohin möchte der Kanal Sheena Showtime? Was sind deine Ziele?

Bereits zu Beginn waren meine Ziele ein wenig chaotisch inspiriert und sind es vielleicht auch noch heute. Musik wird weiterhin einen großen Stellenwert auf meinem Kanal einnehmen – die Bands sind das, was meine Videos definiert, verändert und selbstverständlich auch die Richtung meines Kanals stetig aufs Neue entwickelt.

Auch für mich bleibt es noch eine Überraschung, inwiefern sich mein Kanal verändern wird – zu der Musikvorstellung bin ich erst seit einigen Monaten übergegangen, versuche aber regelmäßig neue wöchentliche Updates über eine Schatzkiste aus neuer dunkler Musik zu präsentieren. Ganz bestimmt entsage ich mir aber auch weiterhin einer glorreichen Karriere im Bereich der Make-Up Tutorials, denn das liegt mir leider gar nicht und ich überlasse es lieber den echten Profis.

Da ich sehr oft unterwegs bin und mit einem kleinen „Streichelzoo“ (Von Hunden, Katzen, Meerschweinchen und Dsungarischen Zwerghamstern über gerettete Stadttauben, Laubfrösche und sogar einmal einem Kälbchen in Quarantäne) zu Hause aufgewachsen bin – bleibt leider nicht viel Zeit, den perfekten Lidstrich oder Eye-Shadow im Sinne von Siouxise Sioux auszutesten. Aber vielleicht muss es das ja gar nicht – Auch wenn mir die Schminktechniken imponieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Kajal und Wimperntusche genug der Herausforderung für mich sind – oder auch gar nichts von beidem, vor allem wenn ich schnell zu einem Einsatz ins Krankenhaus muss.

Worauf können sich Deine Zuschauer 2020 freuen? Was hast du geplant, welche Festivals besuchst du mit der Kamera und welche Neuerungen gibt es?

In meinem musikalischen Bereich „Enchanted Escape“ wird es einige Neuerungen geben. Neben den üblichen Alben-Vorstellungen sollen sich nun endlich zwei wöchentlich erscheinenden Serien etablieren:

Zum einen wären das „Weekly Gems“: mit vielen brandneuen, teils sehr schwer zu findenden, Entdeckungen aus dem gesamten Spektrum dunkler Musik sowie „Treasures from the 80s“: mit dem Fokus auf jeweils eine unbekanntere Band, die es heute leider nicht mehr gibt, aber dennoch unvergessen bleiben sollte und deren Alben in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein erneutes Revival – vielleicht sogar die erstmalige größere Bekanntheit innerhalb ihrer Musikschaffenden Periode – erhalten sollten.

Auch werde ich meine erstmals im November gestarteten „Gothic Rock“ und „Post Punk“ Mixtapes mit jeweils 7 seltenen Songs aus der Genres weiterführen und um andere Genres erweitern. Wenn sich irgendwelche gravierenden Änderungen in meinem zukünftigen YouTube Programm abzeichnen sollten, werde ich darüber immer via Instagram „sheenas gloomy mansion“ informieren. Ich bin eigentlich kein großer Freund dieser Plattform, empfinde sie aber als großartige Möglichkeit, über neue Releases, Festivals und Musikvideos zu schreiben oder Countdowns für bevorstehende Konzerte zu erstellen – Kurzvideos über neue Musik poste ich hier fast täglich. Als feste Punkte im Programm meines künstlerisch-chaotischen Kanals stehen auf jeden Fall wieder:

- kleinere Konzerte von Bands aus dem Independent Bereich, bei denen ich dabei sein werde und ein paar Ausschnitte aus dem Konzertgeschehen und vielleicht sogar „Behind The Scenes“ filmen werde

- das WGT als Festival Höhepunkt, bei welchem ich selbstverständlich wieder

meinen alljährlichen Tram-Irrfahrten verfallen werde - und natürlich ganz besonders viele Tutorials. Diese behandeln vor allem den DIY-Dekorativen Bereich sowie das Schneidern von dunkelschönen Kleidungsstücken im Stil der 80er Jahre.

Leider sind diese Themen auf meinem Kanal bisher leider immer ein wenig zu kurz gekommen sind, deshalb sehe ich das neue Jahr 2020 – neben meiner Musik und dem Medizinstudium – als das Jahr für meinen Kanal, um endlich richtig mit allem anzufangen, was ich schon immer einmal im Internet präsentieren wollte. Auch werde ich mich nach dem vollständigen Einzug an meinen ersten komplizierteren veganisierten Rezeptideen ausprobieren. Nur eines zur Entwarnung: Der vegane Marmorkuchen bleibt bei mir klassisch marmoriert und wird sich höchstwahrscheinlich nicht als Dracula-affine Version künstlicher Schwärze entpuppen… *möglicherweise wird er aber auf einem Fledermausteller serviert*

Welche 3 Youtuber sollten sich unsere Leser noch anschauen?

Werft doch einen Blick auf „Lux Ex Nihilio„, dann den Kanal von „The House of Wyvern“ und – um bei Veröffentlichungen im Gothic Rock Bereich auf dem laufenden zu bleiben, „Gothic Rock Offical„.

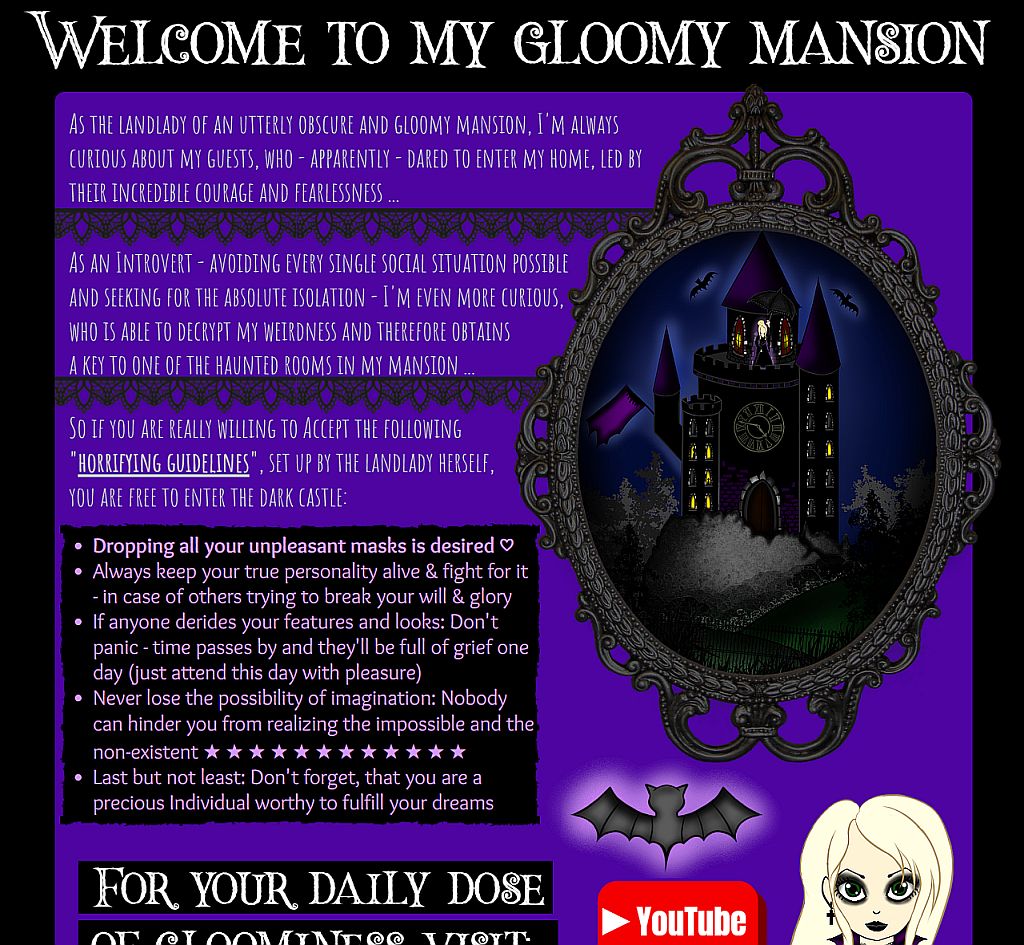

Gruft-Orakel Februar 2020: Der Ghoul delegiert seine bösen Aufgaben

Zurückgelehnt sitzt der Ghoul in seinem Chefsessel im 23. Untergeschoss der Hölle. 4 Dämonen zum Latrinen leeren geschickt, die beiden Werwölfe sollen im Mondlicht ein paar Schafe reißen und den Vampir hat er endlich zum Zahnarzt befohlen. Dem Ghoul geht es ausgezeichnet. Der Februar ist sein Monat. Aufgabe delegieren, Kohle kassieren und das Ego pflegen. Auch Alana Abendroth hat er hinter die Tastatur geschickt, um auch diesen Monat ein schlaues Orakel aus dem Hut zu zaubern. Die versammelte Schar der bösen Kreaturen wartet schon sehnsüchtig auf die neueste Ausgabe.

Gothics und das dritte Geschlecht – Überschätzt die Szene ihre eigene Toleranz?

Seit rund einem Jahr gibt es in Deutschland das dritte Geschlecht. Ein bewegendes Ereignis für die Öffentlichkeit möchte man meinen, denn jetzt gibt erstmals die amtlich anerkannte Andersartig, die auch noch als Kürzel im Personalausweis erscheint. Für uns Gruftis sollte das eigentlich ein alter Hut sein, denn schon in den Urzeiten der Gothic-Bewegung war unsere Szene ein Schmelztiegel für Menschen, die von der geschlechtlichen Norm und den damit verbundenen Verhaltensweisen abwichen. Männer, die wie Frauen aussahen, und Frauen, die wie Männer aussahen, waren nur das Offensichtliche. Geschlechterverwischen habe ich das immer genannt. Auch war es völlig egal, welche sexuellen Konstellationen sich bildeten, man konnte ja bei manchen Paaren sowieso kaum unterscheiden, wer nun Frau oder Mann war.

Dass die Einführung des dritten Geschlechts weder unnatürlich, noch die Form einer geschlechtlichen Revolution ist, hat sich in der Gothic-Szene schon lange herumgesprochen. Habe ich jedenfalls immer angenommen. Doch durch das stete Wachstum der Szene haben sich auch offenbar diese Ideale mit den Widerständen und Ängsten des gesellschaftlichen Mainstreams verwässert. Immer wieder kommt es auch innerhalb der Szene zu Anfeindungen gegenüber queeren Menschen. Zacker, der Veranstalter der Glitter+Trauma Party, erwähnte in einem Interview mit Spontis: „…jedoch spüre ich ganz klar einen Graben zwischen dem, wie sich die Schwarze Szene selber sieht, welche Attribute Gothics sich auf die Fahne schreiben und der Realität..“

Ist die rechtliche Anerkennung des dritten Geschlechts nun das gesetzliche Argument, um die Widerstände innerhalb unserer Gesellschaft und damit auch innerhalb der Szene auszuräumen? Ist es eine historische Entscheidung zur Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt? Oder widerspricht das dem natürlichen Prinzip von Mann und Frau? Ist das vielleicht auch der Beginn eines geschlechtlichen Chaos, in dem sich jeder sein Geschlecht nach Lust und Laune aussuchen kann?

Das dritte Geschlecht – Wie alles begann

Vanja ist der Mensch, der sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagte und letztendlich Recht bekam. In Vanjas Geburtsurkunden steht „weiblich“, doch als das angebliche Mädchen in die Pubertät kam, bekam es weder Brüste noch Menstruation. Die Ärzte stellten fest, das Vanjas Körper kaum weibliche Hormone produziert. Sie hat nur ein X-Chromosom, das zweite X oder Y fehlte. Vanja ist einer von schätzungsweise 120.000 Menschen, die intersexuell sind.

Lange Zeit war man der Meinung, mit dem Kind ist was nicht in Ordnung. „Störung der Geschlechterentwicklung“ nannte man das. So wurde mit medizinischem Segen operiert, um das Kind endlich in eine blaue oder eine rosafarbene Schublade zu stecken. Die Karlsruher Richter entschieden aber in ihrem kürzlich gefällten Urteil sinngemäß: Mit dem Kind ist alles in Ordnung, mit unserem gesellschaftlichen Umgang damit stimmt etwas nicht. Was daraus resultierte, ist das dritte Geschlecht für Intersexuelle, die seit Januar 2019 nun auch in Ausweispapier als „divers“ gelten können. Klingt logisch und bildet genau das ab, was in Vanjas Fall den Tatsachen entsprach. Oder?

Die Wunder der Natur gegen die Deutungshoheit des Menschen

Die Natur ist jedoch voller Wunder und Vanjas Fall ist nur eine der biologischen Wirklichkeiten, die sich hinter dem unscheinbaren Kästchen „divers“ verbergen können. Intersexuell wird alles das genannt, was irgendwie von den Merkmalen des weiblichen oder männlichen Geschlechts abweicht. Es gibt Menschen wie Vanja, denen ein zweites Chromosom fehlt. Es gibt aber auch Menschen, die zwar über ein XY-Chromosomenpaar verfügen und demnach männlich sind, aber anstatt eines Penis mit Hoden weibliche Geschlechtsorgane ausbilden. Andere haben zwar Gebärmutter, Klitoris und Vagina, aber die Hormonproduktion entspricht der eines Mannes. Und als wäre das nicht schon genug Verwirrung, gibt es auch Menschen mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, die Hermaphroditen, die man umgangssprachlich als Zwitter bezeichnet. Ein Begriff, der von Betroffenen oft als beleidigend empfunden wird.

Während sich bei Intersexuellen die Einordnungsversuche an biologischen Kriterien orientieren, sind bei transgeschlechtlichen Menschen die Geschlechtsmerkmale zwar biologisch zweifelsfrei ausgeprägt, doch die persönlich wahrgenommene geschlechtliche Identität ist eine andere. Bleiben also alle die Menschen, die als biologisch männlich oder weiblich geboren wurden, ihre Identität aber völlig anders wahrnehmen, in ihrer biologischen Geschlechtsbezeichnung gefangen? Nicht, wenn es nach den Karlsruher Richtern geht. In der Urteilsbegründung heißt es auch, dass Vanja „…nach eigenem Empfinden ein Geschlecht jenseits von männlich oder weiblich hat.“ Ein deutliches Zeichen, dass auch die Selbstwahrnehmung eine Rolle für die Entscheidung des Gerichts gespielt hat, das dritte Geschlecht anzuerkennen.

Die Natur bestimmt zwar – mal deutlich, mal weniger deutlich – was männlich oder weiblich ist, doch was darunter zu verstehen ist, haben wir Menschen uns ausgedacht. Seit Jahrhunderten formen wir uns ständig neue Definitionen von dem, was unter dem Geschlecht zu verstehen ist. Wir versuchen verzweifelt, die Welt, die seit Milliarden von Jahren nicht müde wird immer neue Variationen des Lebens hervorzubringen, zu katalogisieren, zu bewerten und zu sortieren. Wir denken uns immer neue Verbote und Krankheiten aus, um die Dinge, die wir nicht verstehen können oder wollen, auszumerzen.

Zwei Geschlechter waren nie genug!

Diese Erkenntnis kommt nicht von Karlsruher Richtern, Forschern oder von Vanja selbst, sondern ist älter und weiter verbreitet als uns vielleicht bewusst ist. Unsere westlichen Ansichten von Geschlecht und Identität und das starre binäre Geschlechtersystem gelten und galten längst nicht für alle Kulturen.

Chanith nennt man im Oman Menschen, die zwar mit männlichen Geschlechtsorganen geboren wurden, die männliche Geschlechterrolle aber größtenteils ablehnen und häufig als impotent gelten. Innerhalb der omanischen Gesellschaft ist ihre Rolle zwischen den Geschlechtern angelegt, ihr Rollenverständnis entspricht aber eher dem einer Frau.

Hijras heißt in Indien, Pakistan und Bangladesch die Gruppe von Menschen, die zwar männlichen oder weiblichen Geschlechts sind, sozial aber als Frau betrachtet werden und auch so erzogen werden. Sie können dem dritten Geschlecht zugeordnet werden, leben aber eher am Rande der Gesellschaft in eigenen Gemeinschaften zusammen und beten die hinduistische Göttin Bahuchara Mata an.

Die Fa’afafine in Samoa sind Vertreter eines Geschlechts, das dort neben männlichen und weiblichen Menschen existiert. Es sind Personen, welche zwar männlichen Geschlechts sind, sozial aber als Frau betrachtet werden und so erzogen werden.

In Thailand und Laos sind die Kathoey Menschen, die von der männlichen oder weiblichen Norm abweichen und somit als eigenständiges Geschlecht wahrgenommen werden. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um körperliche Abweichungen oder geschlechtsidentitäre Selbstwahrnehmung handelt. Anders als in unseren Breiten sind dort Intersexuelle und transgeschlechtliche Menschen schon wesentlich länger akzeptiert, was am ehesten auf die buddhistischen Kultur zurückzuführen ist, die in ihrer Karmalehre die Andersartigkeit der Kathoey auf Handlungen in einem früheren Leben zurückführt. Die im Westen bekannten „Ladyboys“ zählen zu den Kathoey, die mit männlichen Geschlechtsorganen ausgestattet sind, sich aber weibliche Geschlechterklischees aneignen und oft als schwule Prostituierte ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Der Begriff „Two Spirit People“ beschreibt Menschen der amerikanischen Ureinwohner, die zwar anatomisch als Männer wahrgenommen werden, die jedoch in einer weiblichen Rolle leben und von ihrer Gesellschaft auch so wahrgenommen werden. Von spanischen und französischen Kolonisatoren abfällig „Berdachen“ genannt, hielt man diese Menschen für Sodomisten oder Prostituierte, man hielt seine eigene Kultur für die bessere und die Kultur der „Wilden“ für zurückgeblieben. Durch die zunehmende Kolonisierung des Kontinents gerieten die amerikanischen Ureinwohner immer mehr in die Isolierung, wurden unterdrückt und in Reservate umgesiedelt. Als man in den 90ern den abfälligen Begriff „Berdachen“ durch „Two Spirit People“ entschärfte, waren die längst aus der Kultur der amerikanischen Ureinwohner verschwunden. Die hatten längst das binäre Geschlechtersystem der Europäer übernommen.

Geschlecht ist irrelevant – Schubladen helfen uns nicht, Dinge zu verstehen

Neben den biologischen Merkmalen männlich und weiblich ist das Geschlecht vor allem ein kulturell geprägter Begriff, dessen Bedeutung häufig von den historischen und religiösen geprägten Weltanschauungen definiert wird. Manchmal beschreibt es einen sozialen Status oder ist Teil einer spirituellen Überzeugung, dient zur Legitimierung einer sexuellen Orientierung oder wird durch die Zugehörigkeit zu einer Subkultur bestimmt.

Unter „Geschlecht“ verstehen wir häufig das, was wir im Laufe unserer Entwicklung durch Erziehung, Schule oder Umfeld darüber lernen. Die biologischen Fakten, wie das Vorhandensein von Fortpflanzungsorganen oder unterschiedlichen Chromosomenpaaren, spielen bei unserem Verständnis für das Geschlecht eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Menschen und die Anpassung des eigenen Verhaltens, der Sprache oder des Kleidungsstils.

Häufig unterliegen diese kulturellen Rollenzuschreibungen auch dem Zeitgeist und verändern sich nicht im Laufe der menschlichen Evolution, sondern manchmal durch eine simple Hashtag-Debatte oder einen angesagten Trend bei Instagram.

Sowieso sind die meisten Schubladen, in die wir uns und andere nur allzu gerne stecken, Erfindungen des Menschen. Deutsch ist ein Begriff aus dem 15. Jahrhundert, die Wörter Hetero- und Homosexuell gibt es erst seit 1868 und die letzte menschliche Rasse, die tatsächlich anders war als wir, starb vor rund 30.000 Jahren einfach aus.

Der Natur sind Schubladen sowieso egal, im Tierreich sind gleichgeschlechtlicher Sex oder Variationen der Fortpflanzungsorgane völlig normal. Der Mensch, eine Unterart des Trockennasenprimaten, kam auf die glorreiche Idee, manche Spielarten körperlicher Zuneigung als widernatürlich zu bezeichnen und die Merkmale, die ein Geschlecht ausmacht, zu normieren. Es ist die Kultur, die kategorisiert, beschränkt oder ausschließt. Es sind die Menschen, die Abweichung von ihrer geschlechtlichen und kulturell geprägten Schublade verfolgen, als Krankheit definieren oder zu bekämpfen versuchen.

Anstatt uns darauf zu konzentrieren, unser Gegenüber einfach als Mensch wahrzunehmen und ihn so zu behandeln, wie auch wir behandelt werden wollen, fühlen wir uns von tradierten Geschlechternormen und Verhaltensweisen dazu genötigt oder gar gezwungen, unser Gegenüber einzusortieren. Geschlechtliche oder nach außen sichtbare sexuelle Abweichungen vom eigenen Ideal führen schnell zur Ablehnung und Unverständnis und beeinflussen unser Verhalten dem anderen gegenüber. Vielleicht sorgt ja die Einführung des dritten Geschlechts in Deutschland in einigen Jahren zu einem Effekt er Normalisierung.

Die Gothic-Szene und ihre vermeintlichen Ideale der Geschlechtslosigkeit?

Als ich damals in die Szene eingetaucht bin, hat mich die gelebte Geschlechtslosigkeit beeindruckt. Jungs, die wie Mädchen aussehen, und Mädchen, die wie Jungs aussehen, waren hier immer völlig normal. Die Androgynität, die Vereinigung von weiblichen und männlichen Merkmalen, habe ich immer für einen Grundpfeiler der Szene gehalten. Intolerant und isoliert nach außen und tolerant und offen nach innen.

Doch offenbar hat diese Geschlechtslosigkeit ihre Grenzen, denn trotz eines äußerlich erscheinenden „flüssigen Zustands der Geschlechter“ (genderfluid), bleibt das binäre System weitestgehend erhalten. Das belegt auch diese wissenschaftliche Hausarbeit von Stephanie. Zackers Interview und einige andere Aussagen unterstützen diese These und gehen sogar so weit, die Ideale, mit der ich die Szene schmücke, infrage zu stellen.

Sind wir nicht der Rückzugsort für alle die, die von der äußerlichen oder geschlechtsidentitären Norm abweichen? Sind wir nicht der Schutzraum für Menschen, die anders sind und sich anders fühlen als die Gesellschaft, die hinter Plattitüden immer noch ihre Vorurteile pflegt?

Ich habe dazu ein paar Leute um ihre Meinung gebeten und wollte wissen, wie sie die Toleranz innerhalb der Szene sehen und ob das offizielle dritte Geschlecht, ebenfalls ein Thema für sie ist.

Wie sehen queere Gothics die Toleranz in der eigenen Szene?

Ian Felix sieht die Einführung des dritten Geschlechts grundsätzlich als Bereicherung, obwohl es ihn selbst nicht direkt betrifft:

Ian Felix sieht die Einführung des dritten Geschlechts grundsätzlich als Bereicherung, obwohl es ihn selbst nicht direkt betrifft:

„Auch wenn ich als Mensch, der sich als männlich identifiziert, zwar nicht unmittelbar von der Einführung des dritten Geschlechtseintrags als Option profitiere, halte ich es für gut und wichtig, dass Themen wie dieses ins öffentliche Bewusstsein rücken, und hoffentlich nur erste Schritte von vielen sind. Weiterhin ist es natürlich so, dass für die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wenigen Leute, die tatsächlich den Eintrag beanspruchen, der Gewinn an Lebensqualität enorm sein dürfte, und das allein macht die Neuerung doch schon alles andere als überflüssig.“

Für Ian ist die Szene – und vor allem das Wave-Gotik-Treffen ein wichtiger Schutzraum gewesen, für ihn wichtige Schritte zu gehen:

„Ich bin 2011 mit dem Anspruch aufs WGT gefahren, dass wenigstens eine Person mich als männlich wahrnehmen sollte […] 2012 war dann das WGT, auf dem ich zum ersten Mal offiziell mit dem richtigen Pronomen unterwegs war. Insbesondere das Treffen war für mich immer schon ein „Safe Space“, in dem ich für mich wichtige Schritte gehen konnte.“

Ian ist in der Szene auf Unterstützung und Verständnis gestoßen und daher auch der Ansicht, „dass innerhalb der Szene weniger passiert als außerhalb.“

Trotz einer Verwässerung der Ideale, die ich der Szene einst zugeschrieben haben, sind die Geschlechtergrenzen innerhalb der Szene durchlässiger und das Verständnis für alternative Lebensmodelle größer als in vielen anderen Szenen und vor allem als in unserer Gesellschaft. Man merkt einfach, dass das Thema unter den Gothics viel präsenter ist, als sonst wo. Dennoch, wir sind noch nicht dort angelangt, wo wir sein möchten oder in unserer Selbstwahrnehmung selbst sehen. André bringt das in seinem Statement auf den Punkt:

„Die schwarze Szene hat sich Toleranz auf die Fahnen geschrieben und die wird man zum großen Teil tatsächlich finden. Queere Menschen brauchen aber viel mehr, nämlich Akzeptanz und Unterstützung. Ich habe zum Beispiel oft von anderen Gruftis gehört, ihnen sei total egal, was jemand für ein Geschlecht hat. Für Leute, bei denen sich das ihnen bei der Geburt zugewiesene Geschlecht als falsche Annahme herausstellt, ist das aber nicht total egal, sondern total wichtig. Es ist wichtig, zum Beispiel die richtigen Pronomen zu verwenden und nicht zu sagen „ob er, sie oder es, ist mir egal“. Wir wollen angenommen und unterstützt werden und nicht toleriert wie Rückenschmerzen. Es gibt natürlich viele Momente, in denen ich froh bin, als queere Person in der schwarzen Szene unterwegs zu sein und nicht woanders. Ich finde nur, Toleranz sollte gar nicht das Ziel sein, sondern Akzeptanz und Normalität. Und so weit sind wir gefühlt damit noch nicht.“

Gothics sind toleranter, aber nicht wirklich tolerant

Frank hält die Szene für toleranter als die übrige Gesellschaft, gerade in Bezug auf das dritte Geschlecht oder Menschen mit queerem Hintergrund. Doch eine vollumfängliche Toleranz gab es seiner Ansicht nach nicht in der Gothic-Szene. Doch bei dieser Intoleranz ging es nicht um das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung, sondern um reine Äußerlichkeiten: „Bei uns Gruftis ging es immer darum, wer die höchsten Haare, das geilste Kleid oder das beste Make-Up hatte. Gegenüber Themen wie dem dritten Geschlecht oder der Ehe für alle zeigten sie sich aber immer tolerant.“

Auch die Gesellschaft ist nach seiner Ansicht nach im Laufe der letzten Jahre toleranter geworden, doch auch diese neue Toleranz treibt kuriose Stilblüten, denn mittlerweile ist es soweit, so findet Frank, „dass es wohl einigen, vorwiegend weißen, heterosexuellen CIS-Männern alles zu sehr homosexualisiert ist. Sie fühlen sich in die Ecke gedrängt und sind mit dieser Entwicklung überfordert. Das geht so weit, dass es neben der Gay Pride zum Christopher-Street-Day jetzt offenbar eine Straight Pride gibt.“

Auch Jonas ist sich der Tatsache bewusst, das Toleranz innerhalb der Gothic-Szene ein zweischneidiges Schwert ist: „In der Szene, in der es oft um Äußerlichkeiten geht, gewinnt Intoleranz schnell die Oberhand. Eine Szene, die sich zum Beispiel über das „blasse Ideal“ definiert, neigt dazu, alles auszuschließen oder nicht für voll zu nehmen, was diesem Kriterium nicht entspricht.“

Jonas findet, das Gothics, die einem äußeren Idealbild der Szene entsprechen, mehr Toleranz für Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe oder sozialen Stand zeigen, als für die, die möglicherweise von diesem Idealbild abweichen. Er selbst ist sich sehr bewusst darüber, dass er sich aufgrund seines Äußeren, das rein optisch die meisten Erwartungen an einen „Gothic“ erfüllt, privilegiert ist und eine „Safe-Zone“ genießt, in der sich frei bewegen kann. Doch der fast 30-jährige Frankfurter blickt tiefer unter die Oberfläche:

„Schaut man aber genauer hin und fragt eben die, die dem Ideal nicht entsprechen, fällt auf, dass die Szene in vielen Dingen genauso, vielleicht sogar intoleranter ist und es vielen Menschen schwer macht, Teil der Szene zu sein. Sei es dem Alter, dem Geschlecht, der Art des Liebens, der Hautfarbe, dem Herkunftsland oder generell dem Äußeren geschuldet. Es macht mich in vielen Momenten oder Diskussionen betroffen, wie schwer es manche Menschen haben. Man könnte meinen, in einer Szene in der es oft um Gefühle und tiefsinnige Gedanken geht, kann man frei von Hohn und Scham sein Äußeres künstlerisch frei gestalten und die Zusammengehörigkeit in Musik und der Ästhetik genießen. Dies gelingt aber nur, wenn man die Erwartungen der optischen Vorstellung erfüllt. Und diese sind für viele leider nicht anders als für die Norm. Gerade innerhalb der Szene müsste man meinen, ist es keine Besonderheit, als Mann auch mal Rock, Schmuck oder Make Up zu tragen, haben es doch so viele Idole vorgemacht. Und dennoch trifft man auf Intoleranz oder Unverständnis und ist schnell demselben Urteil ausgesetzt wie außerhalb der Szene.“

Scheinbar gilt die Toleranz nur für Menschen, die einer äußeren „Gothic-Norm“ entsprechen. Für die Schönen der Szene, die es verstehen, sich stilgerecht inszenieren. Für die Stars der Fotografen, bei denen man einfach alles toleriert, was zu einem besonders auffälligen Äußeren beiträgt. Wenn man jedoch die glänzende Oberfläche der Szene verlässt und sich mit dem Rest der inzwischen stattlich gewachsenen Subkultur umgibt, wird es finsterer.

Die dunkle Seite einer Szene, die ihre Andersartigkeit feiert

Weder die seit Jahrzehnten propagierte Andersartigkeit, noch die offizielle Einführung des dritten Geschlechts sind Garanten für eine Toleranz innerhalb der Szene, die sich manche von ihr versprechen. Um in der Gothic-Szene mitzuschwimmen, reicht ein Einkauf im Online-Shops des Vertrauens. Ein paar schwarze Klamotten, ein paar gruftige Accessoires, reichlich silberner Schmuck und die Vorliebe für eine der vielen Musikrichtungen, die innerhalb der Szene Gehör finden, reicht völlig. Wir sind eine Subkultur ohne Leitfaden, in der steht, wie man tolerant ist, wie man sich respektvoll und höflich, zurückhaltend und offen gegenüber Anderen verhält. Selbst Jonas musste das bereits erfahren:

„Dennoch gab es den ein oder anderen Moment, zum Beispiel auf dem WGT, auf dem ich auf der Herren-Toilette beim Warten teils mehrmals und unter Gelächter den Hinweis erhielt, die Frauentoilette sei doch woanders. Das ist beschämend und ein Armutszeugnis. Nicht nur für die Szene, sondern auch den Umgang mit anderen Menschen und vor allem den Respekt betreffend, den man fremden Menschen gegenüber haben sollte. Ich denke nicht, dass man in der heutigen Zeit und innerhalb der Szene auf der Toilette solch einer Bloßstellung ausgesetzt sein sollte. Und dennoch passiert es. Selbst wenn ich mir nicht sicher bin, welches Geschlecht oder welche Herkunft ein Mensch hat, so steht es mir in keinster Weise zu, dies in Frage zu stellen oder öffentlich ausdiskutieren zu wollen. Dabei geht es um viel mehr als um ‚Wer trägt welche Marke?‘ oder ‚wie gut sitzen die Haare?‘. Es geht um grundlegende Stigmatisierung, wie beispielsweise dem Trugschluss homosexuell sein zu müssen, wenn man als Frau kurze Haare und weite Hosen trägt oder als Mann lange Haare und Kleider.“

Die Hilflosigkeit des Einzelnen und die offensichtliche Überforderung, den eigenen Horizont zu erweitern, nagt an den Idealen der Szene. Die Toleranz, mit der sich die Szene gerne schmückt, ist begrenzt. Sie endet dort, wo ein anderes Szenemitglied von dem Bild abweicht, das sich in den Köpfen vieler Gothics gebildet hat.

Die Haare nicht ausrasiert und hochgestellt? Das Gesicht nicht weiß und kunstvoll geschminkt? Die Kleidung nicht einzigartig und die Schuhe nicht spitz genug? Soll er doch woanders Anschluss suchen, aber nicht bei uns!

Der Mann in den Frauenklamotten ist nicht schwul? Die Frau mit dem Bürstenhaarschnitt und den Schnürjeans ist nicht lesbisch? Wieso heißt Sandra jetzt Martin und Nils heißt jetzt Jennifer? Ist das jetzt ein neuer Trend?

Toleranz im Innern und Intoleranz nach Außen

Es ist manchen Gothics zu anstrengend geworden, sich auf diese vermeintlich neuen Entwicklungen einzulassen. Eine Toleranz zu leben, die allen Gruppen der Regenbogenflagge gerecht wird, ist manchmal mühsam. Szenemitglieder neigen dazu, Äußerlichkeiten, geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung mit ihrem Idealbild zu messen. Was dazu nicht passt, will man auch nicht in seinem Schutzraum haben.

Wir müssen uns gegen das schützen, wovon wir uns abgrenzen wollen. Gewalt, Hass, Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit oder Homophobie beispielsweise. Aber auch Gefühlslosigkeit, gespielte Lebensfreude, verdrängte Traurigkeit oder soziale Kälte. Dinge, auch von der Kunst auf der Bühne gespiegelt werden und damit zum Inhalt der Szene gehören.

Wir sollten queere Menschen nicht nur als Teil der Szene sehen, sondern als essenziellen Bestandteil. Andersartigkeit ist kein Etikett im schwarzen T-Shirt, sondern die Bereitschaft sich auseinanderzusetzen, voneinander zu lernen und einander zu akzeptieren. Ob die Einführung des dritten Geschlechts uns dabei hilft, wage ich zu bezweifeln, denn über diesen Punkt sollten wir doch schon lange hinaus sein, oder? Wir brauchen die Andersartigkeit um unser Szenedasein zu rechtfertigen. Und für uns heterosexuelle Langweiler mit einem binären Geschlechterbild die sich nach diesem Artikel gar nicht mehr so „anders“ fühlen sei gesagt: Andersartigkeit beginnt im Kopf und endet im Herzen. Weniger Toleranz für die Vorurteile und Einflüsse des Mainstreams und mehr Akzeptanz für die Gothics, die möglicherweise vom zurecht gelegten Idealbild abweichen, aber im Herzen mindestens so gruftig sind, wie wir selbst.

(Credits Titel-Image: Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash)

Spirits in the Forest – Depeche Mode Konzertfilm bei ARTE

Vor rund 30 Jahren setzte D.A. Pennebaker der Band Depeche Mode mit dem Konzertfilm „101“ ein dokumentarisches Denkmal. Die aktuelle Doku „Spirit in the Forest“ von Anton Corbijn füllt die riesigen Fußstapfen des Originals nicht nur aus, sondern vertieft die entstandenen Abdrücke durch 6 emotionale Porträts von Fans der Band, die aus sich aus aller Welt letztendlich in Berlin treffen werden. Bis zum März 2020 ist der Film bei ARTE in voller Länge zu sehen. Als besonderen Bonus erhält man eine deutsche Übersetzung und die entsprechenden Untertitel. Amazon Prime Kunden genießen den Film sogar in Kinoqualität als Teil ihres Angebots.

The World in my Eyes

Indra aus Ulan Bator, Carine aus Frankreich, Christian aus Bukarest, Liz aus Los Angeles, Dicken aus Bogota und Daniel aus Berlin stehen stellvertretend für den großen Sprung, den Depeche Mode in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Sammelte man damals Jugendliche mit einem Bus ein, um sie und ihre Leidenschaft für die Band zu zeigen, kommen die Fans mittlerweile aus jeder Ecke dieses Planeten.

Musik verbindet, möchte man meinen, sie hat die Macht Menschen trotz widriger Umstände, Altersunterschieden oder sprachlichen Barrieren zu vereinen. Doch die Musik von Depeche Mode scheint durch ihre Inhalte die Menschen auf eine spirituelle Art zusammenzuführen.

Abseits von Klängen pulsierender Fröhlichkeit, der glatt geleckten mit Glitzer bedeckte Oberfläche der aktuellen Charts oder auch von verbal schockierenden und textlich ausufernden Hip-Hop scheint Depeche Mode seine Hörer tiefer zu beeindrucken. Auch wenn aus mir ebenfalls der leidenschaftliche Fan spricht, bin ich doch der Meinung, dass die Musik der Band dann doch irgendwie besonders ist.

Spirits in the Sky besser als 101?

Das Magazin Rolling Stone findet, Spirits in the Sky ist besser als das 30-jährige Original. „[…] dort waren die Leute, die Depeche Mode lieben, einfach langweilig.“ Ich finde, die beiden Filme kann man gar nicht vergleichen. Dazwischen liegen 30 Jahre Entwicklung einer Band, die nach „Musik for the Masses“ am Ruhm fast erstickte und sich mit den vielen Veränderungen ihrer folgenden Alben durchaus Facettenreicher zeigte, als bis Ende der 80er-Jahre. Man könnte sagen, „Spirits in the Sky“ ist eine Spur zu dick aufgetragen. Zwischen schwer verdaulichen Themen wie Krebs, Depressionen, Amnesie, Scheidung, Kommunismus und Coming-Out bleibt kaum noch Luft für die Musik der Band und für die grandiosen Auftritte auf der Berliner Waldbühne.

Aber wie gesagt, das lässt sich nicht vergleichen. Für sich genommen ist Spirit in the Sky ein grandioser Film, der die Band zwar ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber die Besonderheit ihrer Musik widerspiegelt. Dass man dazu „besondere“ Menschen zeigt, liegt auf der Hand. Die Meinung der Fans geht derweil auseinander, viele hatten etwas anderes erwartet, als man Anton Corbijn verpflichtete, ist der doch langjähriger künstlerischer Berater der Band. Doch vielleicht hat der genau das Richtige gemacht. Er zeigt, was – oder genauer gesagt wer – Depeche Mode groß gemacht hat und welche Menschen für den anhaltenden Erfolg der Band zuständig sind.

Den Einzug in die Rock&Roll Hall of Fame im Mai dieses Jahres, haben sich die Musiker redlich verdient. Hoffentlich vergisst die Band nie, welche Hände sie dorthin getragen haben. Ich habe daran jedenfalls keinen Zweifel.