Ich denke, mir geht es wie vielen von Euch, wenn sie auf Ihren Musikgeschmack angesprochen werden. Dieses Unwohlsein sich in eine bestimmte Schublade zu stecken, aus der man wohl möglich nicht mehr herauskommt und in der man nachher noch als einfältig gilt. Es ist ein subjektives Unbehagen seinen Musikgeschmack als „Gothic“ zu bezeichnen, wenn man an die vielen musikalischen Verfehlungen denkt, die ebenfalls unter diesem Schirm Platz genommen haben. Wenn man dann zu allem Überfluss auch noch nach der persönlichen musikalischen Entwicklung gefragt wird, steigt die Schwierigkeit ins gefühlte Unermessliche. Es tauchen Fragen nach der eigenen Integrität zur Szene auf und ständig schwelt eine Art von Selbstzensur mit, manche Facetten einfach wegzulassen, weil sie den Leser nicht interessieren (oder nicht zu interessieren haben) oder sie gar so persönlich sind, dass man Angst davor hat, einen Seelenstriptease hinzulegen.

Gut möglich, dass ich auch einfach viel zu verkopft geworden bin, die Dinge einfach zu betrachten. Verdammt, wir sprechen von Musik! Gibt es etwas subjektiveres als Musik? Emotionalität, Gefühl, Groove, Klangfarbe, Bedeutung, Darbietung! Alles Dinge, die man wahrscheinlich noch nicht mal sich selbst erklären kann, geschweige denn in einem Artikel über eben diese „eigene“ Musik niederschreiben könnte. So inhalierte ich im Laufe meiner musikalischen Laufbahn unzählige Musikrichtungen, von denen immer ein Stückchen hängen geblieben ist. Techno, House, Rap, Hip-Hop, Grunge, Heavy Metal und was es noch so alles gibt. Geblieben ist das schwarze Grundrauschen und zwar mittlerweile 30 Jahre lang und genau darauf möchte ich mich in diesem Artikel beschränken. Ich werde es zu mindestens versuchen, denn musikalisch bin ich eigentlich nicht zurechnungsfähig.

Mit 16 war die Welt noch ganz einfach. Depeche Mode war die beste Band der Welt und fertig. Das war (ist) für mich Musik! 1984, ich war noch nicht ganz 10 Jahre alt, war es um mich geschehen. Während ich zwischen Lego-Steinen nach den passenden Elementen für meine Brücke suchte, präsentierte das Radio „People are People“ als brandneue Single und damit das erste Stück Musik, dass ich bewusst wahrgenommen habe. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell man so einen Text (natürlich völlig falsch) mitträllern kann. In den folgenden Jahren wurde ich zum Fan, hatte so ziemlich jeden Artikel aus der Bravo ausgeschnitten und pflasterte die Wand neben meinem Bett mit Poster von Martin, Dave, Andrew und Alan. Jede Erinnerung an meine Jugend ist untrennbar mit Songs dieser Band verknüpft, das Langzeitgedächtnis braucht eben seine Anhaltspunkte. Abseits davon holte ich musikalisch nach, was meine 8 Jahre ältere Schwester vorlebte. Die spärlichen freien Flächen neben den Depeche Mode Postern zierten alsbald Adam Ant, Peter Burns, Madonna und anderer populärer Kram.

In der Zeit von 1986-1990 wurde meine Musiksammlung immer dunkler. An „The Cure“ kam natürlich niemand vorbei, „DAF“ fand ich ziemlich großartig, „New Order“ fand ich auch toll und die „New Model Army“ war zum dahinschmelzen und dann erst X-Mal Deutschland! Ich bin dem Musik Convoy noch bis heute für diese Entdeckung dankbar. Für mich ist X-Mal Deutschland bis heute die Verkörperung von „Gothic“, einen Begriff, den ich damals noch gar nicht kannte.

Mit der Lehre, die ich 1990 begann, änderte sich der Freundeskreis und der musikalische Horizont erweiterte sich und ich tanzte in den Dortmunder Westfalen-Hallen zu ziemlich komischer Musik. Die schwarzen Klamotten mussten bald quietschbunten Fummeln weichen, wer die 90er modisch miterlebt hat, weiß genau was ich meine. Was sich nicht änderte, war meine Leidenschaft für Depeche Mode. Das Album „Music for the Masses“, die Tour „101“ und dann erst das Meisterwerk „Violator“ markieren für mich den absoluten Höhepunkt ihrer Karriere und irgendwie das Ende meiner Pubertät.

Die weiteren 90er blieben jedoch auch in schwarzer Hinsicht eine Entdeckungsreise. Ich brauchte Musik, zur der man auch mal traurig und wütend sein konnte, Musik, die in dunklen Stunden das Gefühl von „verstanden werden“ in mir erzeugte. Die Band „Silke Bischoff“ waren neue Helden dunkler Stunden, nicht nur wegen des namensgebenden Schicksals der jungen Frau. Die brachten für mich die ganze Widerlichkeit der Menschen in eine musikalisches Gewand, auch wenn es hier und da etwas plakativ zuging. Why me? Ihr merkt schon, Mitte der 90er begann mein Interesse an den Inhalten immer größer zu werden. Ich suchte gezielt nach Musik, die mich auch inhaltlich interessierte und auf wundersame schwarze Art und Weise meine Fragen beantwortete. Second Decay spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle oder auch Wolfsheim konnte meine melancholische Grundstimmung immer wieder musikalisch einfangen und ausdrücken.

Nicht vergessen: Mein Musikgeschmack ist äußerst vielfältig, natürlich habe ich die 90er nicht nur mit Melancholie verbracht, denn auch andere Emotionen brauchten ein Ventil. Mit anderen Worten: Ich kenne jeden Scheiß. Die Techno-Szene hatte ich bereits angerissen, ihr dürft nach Belieben noch Heavy Metal einstreuen, mit einer gewissen Portion Grunge oder Crossover würzen und gerne mit Rap und Hip-Hop garnieren. Die Ärzte nehmen hier eine etwas besondere Stellung ein, die habe ich eigentlich immer schon gehört. Vor und nach der Trennung. Sie entziehen sich aber ebenso einer konkreten Einordnung in mein musikalische Kaleidoskop, wie gefühlte 1000 andere Bands.

Back to Black

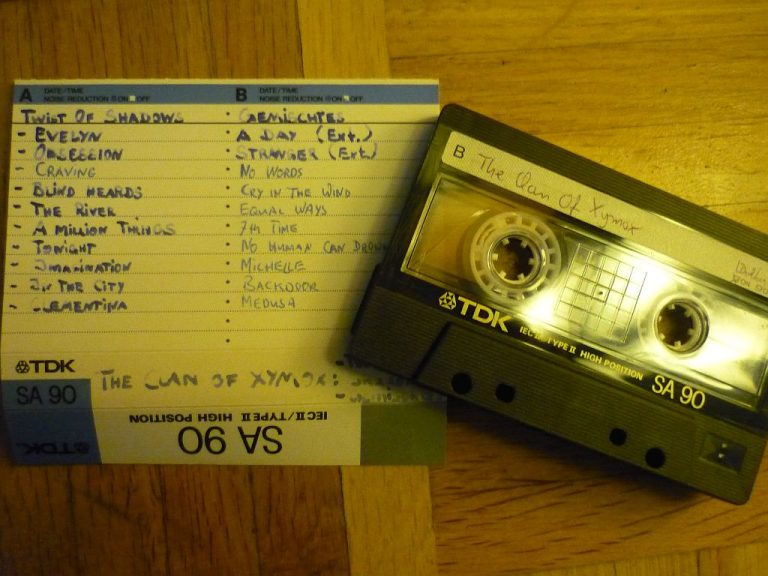

Zurück zum Thema. In den 90ern entdeckte ich ja, wie gesagt, meine Leidenschaft für den Inhalt und das sollte sich auch mit dem Jahreswechsel 1999/2000 nicht groß ändern. Das neue Jahrtausend beginnt für mich mit einer Revolution, das Internet in Form eines ADSL-Anschlusses bereichert mein Leben. Doch anstatt mich mit neuem zu bereichern, mache ich einen Rückschritt und erkunde die 80er und die schwarze Szene aus einer völlig neuen Perspektive. Freunde, Discotheken, die Bravo und die Sendung „Formel Eins“ waren in der Prä-Internetzeit meine einzige Informationsquelle für neue Musik und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel man da verpassen kann. Also beginne ich intensiv damit, mich mit dem „damals“ zu beschäftigen. Entdecke den Punk, die Archetypen des Gothic-Rock, die NDW (abseits der ausgetretenen Kanäle) und unzählige andere Richtungen, die auch heute noch meinen Musikgeschmack ausmachen. Dank abrufbarer Songtexte per Mausklick recherchiere ich alte Songs, die dann in völlig neuem Licht erstrahlen. Enola Gay von OMD zum Beispiel, der vom ersten Atombombenabwurf auf Hiroshima handelt oder auch Sunday Bloody Sunday von U2. Ich fürchte, ich könnte diese Liste endlos fortführen. Stellvertretend für das Gefühl, dass ich Ende der 90er hatte, ein Wiederentdeckter Klassiker der 80er.

Ich schätze, ich entwickle zu dieser Zeit eine ausgeprägte Misanthropie und fühle mich in meiner bunten Welt so überhaupt nicht mehr wohl. Punk wird wieder angesagter. Die Fliehenden Stürme bringen es 2001 mit dem Album „Himmel steht still“ musikalisch und inhaltlich auf den Punkt. Satellit erhascht sich eine besondere Bedeutung. Man könnte sagen, es treibt mich wieder zurück in die düsteren Arme der schwarzen Szene. Ich entdecke, dass ich dort eigentlich alles finde, was mich musikalisch berührt, inspiriert oder einfach zum tanzen bringt. Es wird wohl 2007 gewesen sein, als mich dann wieder in dunklen Tanztempel der Region gewagt habe. Was mir dort musikalisch begegnete, schwankte zwischen Offenbarung und einem intensiven Ekelgefühl. Wie schon an anderen Stellen erwähnt, habe ich deswegen 2008 auch mit dem Bloggen angefangen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Medieval Interludium

Ganz spannend finde ich, dass ich parallel zur schwarzen Entwicklung das Mittelalter für mich entdeckt habe. Mitten in der Techno-Phase zu Anfang der 90er veröffentlichten Blind Guardian, die ich durch die Heavy-Metal Phase kannte, das Stück „Bard’s Song“ in das ich mich spontan verliebte und das ein paar Jahre später eine wichtige Rolle spielen sollte. Anfang 2000 muss es wohl gewesen sein, als ich Diablo II im Battlenet spielte, da wurde gefragt, welche Musik man denn am liebsten hören würde und da tauchte eben dieser Song erneut auf und eine Reihe anderer Bands, die ich noch nicht kannte. Von Corvus Corax war die Rede, Schelmish, Faun, Saltatio Mortis und Subway to Sally. Faun hatte es mir besonders angetan. Wenn man sich erstmal durch das vermeintlich schwülstige gekämpft hat, entdeckt man eine der (für mich) schönsten Mittelalterbands überhaupt. Wir könnten jetzt stundenlang diskutieren, was Mittelalter mit Gothic zu tun hat, aber auf die ein oder andere Weise schließt sich der ein oder andere Kreis an dieser Stelle. Um 2005 herum dann volles Programm in Sachen Mittelalter. Konzerte von Faun, Schelmisch und Saltatio Mortis füllen die Freizeit. Gleichzeitig entdecke ich auf dieser Schiene Qntal und Helium Vola, die das klassische Mittelalter auf faszinierende Weise mit neuzeitlichen Instrumenten paaren. Fand ich toll, find ich immer noch toll.

Everyday Black

Bisher habe ich wohl mehr als die Hälfte meines Musikgeschmacks vergessen, weggelassen, ausgeblendet oder verschwiegen. Anders geht es wohl nicht. Im Laufe der Jahre sammelt sich eine ganze Bibliothek voller Musik, die irgendwie ein Stückchen zu einem selbst beitragen. So absurd die Genre-Sprünge auch sein mögen, so ungewöhnlich es auch erscheinen mag oder so geschmacklos es andere empfinden. Ich verstehe jeden, der einfach nicht weiß, wo er anfangen soll über seine musikalische Laufbahn zu berichten.

Ich habe auch den Teil der Tiefe ausgeblendet, da die „Bedeutung“ einiger Lieder auf einer Assoziationskette aus Erinnerungen stützen. Das bedeutet, dass ohne die Erklärung dieser Erinnerung einer Erklärung der dabei empfundenen Tiefe unmöglich erscheint. Beispiel? Seid ihr schonmal in der Dämmerung bei Bodennebel spazieren gegangen? Allein diese Stimmung ist schon schwer melancholisch, hörte man dazu – wie in meinem Fall – noch zufällig „Stricher – Morgen“ über die Kopfhörer und hat dann noch zu allem Überfluss gerade eine langjährige Beziehung unfreiwillig beendet? Solche Momente brennen sich ins Langzeitgedächtnis. Der Song bleibt damit untrennbar mit eben diesen Erinnerungen verbunden, die Bedeutung und die Tiefe entsteht allein durch die Nähe des Textes zu den eigenen Gedanken in dieser Situation. Unmöglich nachzuempfinden, oder?

Nehmen wir ein anderes Beispiel, das ich gleich mit eine Top 5 Liste verbinden kann. Erwähnte ich die Punk-Phase? Check! Erwähnte ich die NDW-Phase? Check! Ich fühle mich einfach angesprochen durch viele dieser Lieder, so absurd sie auch sein mögen. Hier schwinge ich das Tanzbein völlig exzessiv, bis tatsächlicher Schweiß den Kajal negativ beeinflusst. Spiele diese 5 Lieder in Folge (laut!) um mich beim ausgelassenen Tanz zu beobachten. Erweitere diese Liste auf 10 um meinem Schuster Arbeit zu bescheren und auf 20 um den Abend abzurunden, denn dann kann ich völlig fertig nach Hause fahren und mit der Erinnerung einschlafen, dass das ein großartiger Abend war!

- Brausepöter – Bundeswehr

- Nichts – Radio

- Ideal – Erschiessen

- New Days Delay – Neonflut

- Profil – Berühren

Ist das jetzt Gothic? Ist das jetzt tiefgründig? Ist mir auch völlig egal. Ehrlich. Ich runde ab mit einer weiteren, völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Top-Liste. Depeche Mode lasse ich jetzt mal ganz bewusst weg, sonst würde die Liste sicher mit Depeche anfangen und Mode aufhören. Stichwort aufhören. Seit Jahren poste ich hier meinen Musikgeschmack (siehe Musikperlentaucher), der so wechselhaft ist wie das Wetter. Die folgende Liste dürfte als aktuelle Top 5 gelten, denn ich habe einfach meinen Musik-Player gefragt, welche Songs ich in den letzten 30 Tage am häufigsten gespielt habe.

- Siouxsie & The Banshees – Red Light

- Guerre Froide – Demain Berlin

- Body Electric – Dash 1721

- Psyche – Misery

- Ben Bloodygrave – Ich schau in dein Gesicht

Welche Bands werden unterschätzt? Daran musste ich gerade denken, als ich Ben Bloodygrave in die Liste setzte. Der gehört sicherlich dazu. Getrud Stein sollte auch unbedingt mal beachtet werden, genauso wie The Agnes Circle. Und zum Schluss werden wir nochmal ganz schnell ehrlich. Die am häufigsten gespielten Songs der letzten 30 Tage. Die Top 5 stimmt so nicht. Angeführt wird die Liste eigentlich von Grossstadtgeflüster, die mir mit ihrem Song gerade so ganz aus der Seele sprechen. Man lausche auf den Text. Ich mach jetzt einen auf Ostern.