„Entsorgen hat sie gesagt! *hicks*“ Der Vampir sitzt in seinem Keller und ist von einem Müllberg umringt, der bedrohlich schwankt. „Aufräumen? Hat nüsch geklappt! *hicks*“ Im Grunde ist der Vampir ein eifriger Leser des Gruft-Orakels, deshalb wollte er auch gewissenhaft in den Keller marschieren und aufräumen, an den prophezeiten Schnapsvorräten, da war es sich sicher, könnte er einfach vorbeigehen. „Muss ja nüsch immer recht habben, diese Abendbrot! *hicks*“ Sie hatte allerdings recht. Er wollte ja sortieren und die Schnäpse nach Obstsorte und Geschmacksrichtung ordnen, aber die Etiketten waren nicht zu lesen, daher musste hier und da kurz genippt werden, um den Geschmack zuzuordnen. Nach Birne, Kirsch, Aprikosen und Pflaume war allerdings Schluss mit der Unterscheidung und alles andere schmeckte nach Obstsalat, trotz zahlreicher Versuche.

WGT 2022: Pfingstgezwitscher zum 29. Wave-Gotik-Treffen

Zur Zeit findet in Leipzig das 29. Wave-Gotik-Treffen statt und wie zu erwarten war, ist die Stadt von schwarz-bunt gekleideten Menschen überschwemmt. Allerdings scheint das offizielle WGT nicht ganz so gut besucht zu sein, wie die Stadt Leipzig selbst, was nicht unbedingt am parallel stattfindenden Stadtfest liegt, sondern auch an den unzähligen Nebenveranstaltungen, die im Fahrwasser des Treffens ein alternatives Programm bieten. Ich hatte im Vorfeld bereits 7+ Veranstaltungstipps für ein WGT ohne Bändchen zusammengetragen. Schauen wir uns an und um, wie über ein schwarzes Leipzig berichtet wird.

Für weitere Gerüchte, News oder Geschichte nutzt gerne die Kommentare. Wir würden uns freuen. Dort können auch Bilder hochgeladen werden!

- 06.06.2022 : Steve Naghavi hat wieder ein rausgehauen und auch einige Leute getroffen, Backstage versteht sich. „Schwarz ist Frieden“ nennt sich sein neuestes Video, schaut gerne mal rein ;)

- 06.06.2022, 14:00 : Auf der Wiese hinter der Moritzbastei fand das Spontis-Treffen 9.5 statt, eine liebe Menschen aus der Community haben sich einfach so getroffen, eine entsprechende Veranstaltung bei FB geteilt und sich miteinander ausgetauscht. Großartig! Soviele tolle Menschen. Ihr dürft euch alle gedrückt fühlen.

- 06.06.2022: Nicht auf der AGRA gewesen? Kein Problem, es gibt bereits Videomaterial:

- 05.06.2022, 17:33 : Zwischenzeitlich gab es einen Einlassstop am heidnischen Dorf. Am Schnittpunkt zwischen WGT und Non-WGT war der Teufel los, wenn dieses Wortspiel erlaubt ist.

- 05.06.2022, 12:08 : Heute Abend Gewitter in Leipzig! Sagt die LVZ. Das bedeutet: Frisurenalarm! Haarspray, Wachs und Toupierpuder einpacken

- 04.06.2022, 10:04: Die Leute vom Nachrichtenportal t-online sind sich sicher. Das WGT leidet an Überalterung: „Bis Montag wird sich wohl auch noch zeigen, ob das Festival noch das Potenzial hat, junge Menschen für sich zu gewinnen. Tatsächlich geht ein Großteil der im Clara-Zetkin-Park Versammelten offensichtlich langsam auf die Rente zu.„

- 04.06.2022: Faschisten auf dem WGT? Nutzer @busenmann90210 hat entdeckt, was jeder weiß, doch viele Reaktionen auf seinen Tweet zeigen, dass es offensichtlich immer noch Neuland gibt. Unter tausenden Besuchern gibt es immer braune Schafe, ob die von ihm abgelichteten Exemplare dazu zählen, bleibt offen. Zu hoffen bleibt allerdings, dass ihnen der Einlass verwehrt geblieben ist.

- 04.06.2022: Immerhin will der MDR helfen und zeigt „Sieben Tipps für Familien auf dem WGT“ auch dabei: Ein fesselndes Krimi-Theaterstück über Jack The Ripper. Für die vorprogrammierte Erklärungsnot der Erziehungsberechtigten.

- 04.06.2022: Überraschend wurde Youtuberin „Black Friday„, die mittlerweile wieder in Neuseeland lebt, auf dem WGT gesichtet, zusammen mit ihrem 7 Monate alten Kind und ihrem Ehemann. Allerdings gefällt ihr das Echo auf ihre Anwesenheit nicht, denn viele Außenstehende wissen, was das Beste für Frøyjas Kind zu sein hat.

Screenshot von Black Fridays Statement auf Facebook - 04.06.2022: Steve Naghavi ist auch zu Gast beim WGT, allerdings nicht in seiner Rolle als Frontmann der Band „And One“, sondern ganz privat und spontan, wie er in einem Video aus Leipzig verrät:

- 03.06.2022: Wie war es beim viktorianischen Picknick? Wie immer. Kostümierte, Fotografen, Paparazzi. Und wahnsinnig voll, wie mir scheint. Ein Video vom „warmherzigen Mann“ gibt einen Einblick:

- 02.06.2022: Eine ausgedehnte Berichterstattung über das WGT will die LVZ bieten, versteckt aber die meisten spannenden Artikel hinter einer Paywall, die nur durch das Abschließen eines Abos durchdrungen werden kann. Nicht sehr klug. Als rasender Reporter habe ich allerdings einen Blick dahinter gewagt und kann euch beruhigen. Die meisten Artikel lohnen sich nicht.

- 28.05.2022: Bereits letzte Woche hatte der MDR einen Podcast veröffentlicht, der „30 Jahre Wave Gotik Treffen“ reflektiert und mit 4 Menschen Revue passieren lässt, was in diesen 30 Jahren alles passiert ist.

Autoren non Grata? – Christian von Aster und Lydia Benecke nicht mehr Teil des WGT

Die Autoren Christian von Aster, der 21 Jahre fester Teil des WGT-Programms war und Lydia Benecke, die ebenfalls zahlreich im Rahmen des WGTs zu sehen gewesen ist, machen in diesem Jahr ihr eigenes Ding. Unter dem Motto Wissenschaft trifft Freundschaft (WTF) findet heute und morgen ein dicht gepacktes Programm voller Vorträge und Lesungen zahlreicher Autoren statt, die spannender nicht sein könnten. Im offiziellen Programm des Wave-Gotik-Treffens erscheinen sie nicht mehr. Wie kommt das?

Großes Fragezeichen: Noch mal Eintritt?

In den Statements der beiden Autoren und auch in einem ausführlichen Artikel von David Gray in der Leipziger Zeitung ist zu lesen, dass man es sich dieses nicht leicht gemacht hat, ein eigenes Festival zu veranstalten. Vielen Besuchern Leipzigs ist allein die Tatsache, neben einem WGT-Ticket auch noch für die Lesungen bezahlen zu müssen, ein Dorn im Auge. Sie sind es gewohnt, mit dem Bändchen kostenlosen Zugang zu allen WGT-Locations zu erhalten. Dieser Luxus geht allerdings stets zulasten der Veranstalter von „Nicht-WGT-Veranstaltungen“, die dennoch im Programm auftauchen wollen. Denn die müssen die Kosten für Technik, Bühne, Räumlichkeiten und Personal selbst zahlen, das WGT zahlt dafür nicht.

Nach einigen Location-Patzern der WGT-Orga in den vergangenen Jahren, von denen Lydia Benecke und Christian von Aster auch betroffen waren, hat man in den sauren Apfel gebissen, den Kupfersaal in Leipzig gemietet und eine eigene Veranstaltung erstellt, die logischerweise finanziert werden muss. Und das geht, wie Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, nur mit einem entsprechenden Eintrittsgeld. Im Artikel der Leipziger Zeitung heißt es:

Dass man von Aster und später auch Lydia Benecke zum WGT 2018 in den zwar zentral gelegenen, aber nur mit 250 Plätzen ausgestatteten Blauen Salon im Central-Kabarett eingebucht hatte, war von den Veranstaltern mindestens unbedacht, wenn nicht fahrlässig. Quer über den Markt vorm Alten Rathaus zog sich damals die Schlange der Leute, die keinen Platz mehr zu den Veranstaltungen der beiden im Blauen Salon gefunden hatten.

Um den Geldbeutel der WTF-Besucher zu schonen, haben sich die Macher allerdings viele Möglichkeiten einfallen lassen, die Lesungen einzeln, thematisch sortiert oder tageweise zu besuchen, je nachdem, was für den Einzelnen interessant erscheint. Allerdings sind das nicht die einzigen Gründe für ein eigenes Festival.

Autoren non Grata – Christian von Aster auf dem WGT unerwünscht?

In einem Statement äußert sich Christian von Aster auch zu dem Fragezeichen, das in den sozialen Netzwerken rege diskutiert wird, warum er nicht mehr Teil des offiziellen WGT ist:

„Ich persönlich war 21 (!) Jahre lang jedes Jahr Teil des WGT und durfte dort Lesungen veranstalten. 2020 ließ das WGT mich wissen, dass es mich nach all der Zeit in jenem Jahr nicht buchen würde (was ich übrigens bis heute nicht verstanden habe).“

Nicht nur er versteht diese Entscheidung nicht, auch vielen andere Leser des Statements nicht, denn von Aster gilt als einer der erfolgreichsten Autoren in der Gothic-Szene, dessen Lesungen im Rahmen des WGT stets gut besucht waren. Offensichtlich wurden ihm und auch Lydia Benecke „vonseiten der WGT-Veranstalter mitgeteilt, dass man sie nicht zum WGT buchen würde.“ Die Gründen bleiben unbekannt. Ob es möglicherweise am Location-Mangel liegt, an einer grundsätzlichen Umorientierung des Wave-Gotik-Treffens oder an einem imaginären „Nasenfaktor“, sind reine Spekulationen.

Ich wünsche allen Autoren und allen anderen Beteiligten einen vollen Kupfersaal und riesigen Erfolg mit ihrer Veranstaltung, dem WTF-Festival, die ein enorm wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Szene beiträgt und hoffentlich in den folgenden Jahren wieder stattfinden wird. Die Zukunft einer schwarzen Zusammenkunft in Leipzig zu Pfingsten bleibt damit aussichtsreich, denn mit derart engagierten Menschen lassen sich viele Dinge erfolgreich stemmen.

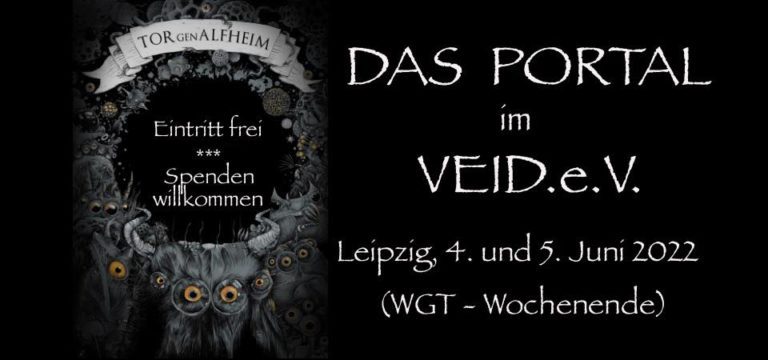

WGT 2022 – „Das Portal“ bietet gruftiges Programm im VEID für einen guten Zweck

Zu Pfingsten eröffnet der Verein Verwaister Eltern und trauernder Geschwister in Deutschland e.V, den man kurz VEID nennt, „Das Portal“ und bietet am 4. und 5. Juni ein hochkarätiges, bändchenfreies und kostenloses Programm zum Wave-Gotik-Treffen 2022 an. Neben der Schirmherrin Luci van Org geben sich unter anderem auch Christian von Aster, Oswald Henke, Steampunkband SISC, David Gray, DTORN und Feline & Strange die Ehre. Für einen guten Zweck. Der Eintritt ist wie erwähnt frei, um Spenden für die wichtige Arbeit des Vereins wird aber gebeten.

Hintergrund

Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 20.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor ihren Eltern. Der Verein VEID e.V bietet Hilfe bei der Bewältigung, übernimmt die Erstbetreuung, bietet Gesprächsgruppen und Hilfestellung an. „Im Schutzraum dieser Gruppen vermitteln Eltern, die bereits durch ihren tiefen Verlustschmerz und

ihre Trauer hindurch zum Leben zurückgefunden haben, die Hoffnung, dass Weiterleben möglich ist.“

In der Vergangenheit hat der Verein einige Prominente Schirmherrinnen und Schirmherren aus dem Umfeld der Gothic-Szene gewonnen. Mark Benecke und Luci van Org machen aus der thematischen und philosophischen Überschneidung mit der Szene auch eine reelle.

So bietet sich für viele gruftige Leipzig-Besucher eine Möglichkeit, neben einem einzigartigen Kunstwerk, das man dort für einen guten Zweck erstehen kann, auch ein Rahmenprogramm zu genießen, das wirklich klasse ist. Luci van Org steht persönlich und als Schirmherrin dafür, dass alle Spenden direkt und ohne Abzüge dem Verein zugutekommen. In den Räumlichkeiten des VEID am Roßplatz 8a in 04130 Leipzig (Eingang durch die Unterführung am Roßplatz) habt ihr die Gelegenheit, etwas Gutes zu tun und allen Beteiligten durch Euren Applaus für das ehrenamtliche Engagement zu danken.

Komplettes Programm

Hier das komplette Programm der Veranstaltung, das ich direkt von der Facebook-Veranstaltung genommen habe, um es auch außerhalb der Social-Media-Blase zu verbreiten. Alle Angaben ohne Gewähr!

SAMSTAG, 04.06.2022

- 10:30 Uhr

DOORS OPEN

Ausstellungseröffnung mit (ganz unbedingt auch veganen) Snacks und Getränken am Tresen - 11:00 – 11:45 Uhr

CHRISTIAN VON ASTER

Der Urvater aller WGT- Literaten eröffnet in bester und langjähriger Tradition einmal mehr unseren VEID- Event und begeistert, rührt und verzaubert das Publikum auf seine unnachahmliche Art mit einer Lesung von „Eine Socke namens Rechts“. - 12:00 – 12:30 Uhr

SPINNE AM ABEND

In nur 24 Stunden entstand das zweite Album von „Spinne am Abend“, dem musikalischen Kunstprojekt des Berliner Autors Benjamin Schmidt. Im Rahmen des WGTs werden die neuen Songs nun erstmals live präsentiert, minimalistisch, elektronisch, ein Frankenstein aus Gothic, Punk und einem Schuss nonchalanter Poesie. - 12:45 – 13:30 Uhr

OSWALD HENKE

Da Herr Henke bei seiner Leseperformance gerne steht und sehr viele Worte spontan neu entdeckt und das Ablesen drei Jahrzehnte alter Worterinnerungen verbal auch körperlich interpretiert, kann man bei diesen Ereignissen getrost von einem Zeitmoment Abseits einer drögen Autorenlesung ausgehen. Sicherlich manchmal Goethes Erben oder Artwork Texte aber auch Erziehungsratschläge oder Wortbeiträge, die in so gar keine Schublade passen. - 13:45 – 14:30 Uhr

LUCINA SOTEIRA

Luci van Org präsentiert das erste Soloprojekt ihrer musikalischen Laufbahn: „Lucina Soteira“ vereint all ihre musikalischen Skills. Luci singt, schreibt und programmiert im Alleingang, spielt alle Instrumente selbst, mixt und mastert die Tracks allein. Der so entstehende „Dark Ritual Pop“ ist ein musikalisch – magisches Mysterienspiel in Deutsch, Englisch und Latein, das sie – unterstützt von ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Phoebus Morio – im VEID e.V. unplugged zum Besten gibt. - 14:45 – 15:15 Uhr

BENJAMIN SCHMIDT

Der Berliner Autor Benjamin Schmidt gibt sich im VEID e.V. auch lesend die Ehre. Sein neuer Roman „Mein Mann von unter der Brücke“ verdichtet das Gefühl von Isolation und Obsession mit verzehrender Sehnsucht in einer Abwärtsspirale – und mit viel Humor. - 15:30 – 16.15 Uhr

REINER NARR

Wie wahrhaft magisch allein Worte sein können, beweist der Berliner Dichter Reiner Narr in seinen Leseperformances. Jetzt beehrt er zum ersten Mal den VEID e.V. mit seinen neuesten Gedichten. - 16:30 – 17:15 Uhr

DTORN

Nach „Adversus“ ist „DTORN“ nun das neue musikalische Abenteuer des Liedermachers, Vokalisten und bildenden Künstlers Torsten Schneyder. Nachdenkliche Liederkunst irgendwo zwischen Darkwave, Folk, Neoklassik, Dark Chanson und experimenteller Elektronik in kleiner, feiner unplugged – Besetzung. - 17:30 – 18:15 Uhr

SISC

Die Steampunk-Rock Urgesteine aus Berlin geleiten Euch in den Abend – mit einer Stimmung wie Tim Burton und Jack Sparrow auf einem verlassenen Jahrmarkt zur Mitternacht…

SONNTAG, 05. 06. 2022

- 10:15 Uhr

DOORS OPEN

Die Mitnehmkunstwerkeausstellung öffnet – und für ein leckeres Frühstück stehen wieder (auch und ganz besonders vegane) SNACKS UND GETRÄNKE AM TRESEN bereit. - 10:30 – 11:00 Uhr

SIMONA TURINI

Unsere VEID – Horror- Autorin der Herzen bittet zur Frühstückslesung mit Geistern, Dämonen und finsteren Göttern. In ihrem neusten Kurzgeschichtenband „Der Fluch der Dunkelgräfin“ erzählt Simona Turini von unglücklichen Menschen, genervten Göttern, Häusern, die zum Gefängnis werden, misslungenen Fluchten und schrumpfenden Herzen. Geschichten aus dem Grenzgebiet zwischen Wahnsinn und Wahrheit, mal klassischer Horror, mal eher der Horror des Lebens, aber immer makaber. - 11:15 – 12:00 Uhr

BELLADONNA

Die Kultband um Szene- Urgestein Jochen Schoberth kredenzt eine unplugged – Wundertüte feinster Song- Kostbarkeiten und hat als Sängerinnen diesmal die famose Eva Werner und die grandiose Mariska von Waldstetten mitgebracht. - 12:00 – 12:15 Uhr

VERSTEIGERUNG

Der Leipziger Star – Zeichner Schwarwel hat – zusammen mit der wunderbaren Zeitschrift „Drunter & Drüber“ – einen einfach nur großartigen, handsignierten Leinwand – Druck einer seiner Zeichnungen gestiftet. Er zeigt Siouxsie Sioux, die Urmutter aller schwarzen Seelen und ist – natürlich zugunsten des VEID e.V. auf die amerikanische Art zu ersteigern. Wer mitbieten will wird gebeten, ein paar 2,-€ – Münzen bereitzuhalten (auch an der Kasse der Getränkeverkaufs kann gewechselt werden, aber wir bitten darum, die dort komplett ehrenamtlich arbeitende Menschen ein bisschen zu entlasten…) - 12:15 – 12:45 Uhr

DAVID GRAY UNDISA THEOBALD

Der literarische Profikiller und die leidenschaftliche Phantastin lesen aus ihrem Gemeinschaftswerk „GEBET FÜR MISS ARTEMISIA JONES“ – in dem Satan, der mädchenhafte Tod Asrael und die Bibliothekarin Miss Jones die Welt einmal mehr vor Untergang retten müssen. Denn Lilith, die Mutter aller Hexen, ist befreit worden – und ist verdammt sauer. Heilige Zombies, ein Reliquenkarussell, platonische Bettkanten, Zeitfrösche und eine geheime Bischofsverschwörung drohen jedoch, Miss Jones Mission scheitern zu lassen. - 13:00 – 13:45

WIR KELLERKINDER – EVERYDAY IS HALLOWEEN

Das unglaubliche WGT- Wimmelbuch zugunsten des VEID e.V. wird von seinem Schöpfer Christian Schäfer live am Beamer präsentiert, VERSTEIGERUNG von Originalen und SIGNIERSTUNDE – inclusive ( auch hier wird auf die amerikanische Art ersteigert… wer mitbieten will wird gebeten, ein paar 2,-€ – Münzen bereitzuhalten… auch an der Kasse der Getränkeverkaufs kann gewechselt werden, aber wir bitten darum, die dort komplett ehrenamtlich arbeitende Menschen ein bisschen zu entlasten…) - 14:00 – 15:00 Uhr

LYDIA BENECKE

Auch in diesem Jahr beehrt die Star- Kriminalpsychologin und Bestsellerautorin den VEID e.V. wieder mit einem Kurz- Vortrag – wie immer geeignet für die ganze Familie. Diesjähriges Thema: Die Psychologie der Manipulation – Wie Trickser sich Wissenschaftsskepsis und alternative Heilmethoden zunutze machen. Da der Andrang bei Lydia Beneckes Vorträgen erfahrungsgemäß riesig ist, wird ihr Vortrag auf jeden Fall elektronisch verstärkt und ist so für alle bestens zu verstehen. - 15:00 – 15:15 Uhr

VERSTEIGERUNG

Die Künstlerin „Spinnerte Fledermaus“ macht Kunst mit Wolle und Nadeln – und hat damit ein achtbeiniges Vogelspinnen – Kunstwerk erschaffen, das sowohl in seiner Größe, Schönheit und auch seiner Zutraulichkeit zu Menschen seines Gleichen sucht. Wunderbarerweise ist dieses Kunstwerk nun tatsächlich zugunsten des VEID e.V. auf die amerikanische Art zu ersteigern. Wer mitbieten will wird gebeten, ein paar 2,-€ – Münzen bereitzuhalten (auch an der Kasse der Getränkeverkaufs kann gewechselt werden, aber wir bitten darum, die dort komplett ehrenamtlich arbeitende Menschen ein bisschen zu entlasten…) - 15:15 – 16:00 Uhr

FELINE & STRANGE

„Feline & Strange“ ist zu real für manche. Wagt Ihr es, sie zu erleben? Oper, Post-Punk und Dark Cabaret? Das anarchisch-theatrale Gesamtkunstwerk der Mezzosopranistin, Sounddesignerin und Regisseurin Feline Lang ist mit solchen Worten nur unzureichend zu beschreiben. Ihre Band Feline&Strange wandelt sich mit jeder Inkarnation, jedem Album, jedem Ächzen der Weltgeschichte. Denn #howcanartnotbepolitical? fragt Feline unerbittlich und verlangt von ihrem Publikum Antwort und Engagement. - 16:00 – 16:45 Uhr

VADOT

Die Wave – Rock Band aus Berlin Kreuzberg beweist einmal mehr, wie hervorragend sie ihr Handwerk auch unplugged versteht und begeistert mit neuen Songs. - 17:00 – 17:45

STIMMGEWALT

Ein VEID e.V. – Event ohne „Stimmgewalt“, unseren Hardchor der Herzen? Undenkbar! Also bilden Stimmgewalts unnachahmlich mitreißend dargebotene A capella – Versionen bekannter Metal – Goth und Folksongs diesmal den krönenden Abschluss.

Depeche Mode: Andrew Fletcher mit 60 Jahren gestorben – Ein zurückhaltender Nachruf

Ein paar Tage habe ich gewartet, bis ich was zum überraschenden Tod von Andrew Fletcher geschrieben habe. Ein paar Tage, in denen hunderte Songs von Depeche Mode gepostet, Rückblicke zusammengeschnitten und Nachrufe verfasst wurden. Irgendwie ging das alles an mir vorbei, weil nichts zu passen schien und es mir vorkam, als würde Andrew Fletcher erst zu seinem Tod im Licht der Öffentlichkeit stehen. Vielleicht wagen wir einen Blick nach vorne, ohne es jedoch an Wehmut mangeln zu lassen.

Nur 60 Jahre alt wurde Andrew Fletcher, der sich nach einem Fahrradunfall im April diesen Jahres zwar die Hand verletzte, aber sich sonst bester Gesundheit erfreute. Er starb eines natürlichen Todes. Nichts, was man ihm vorwerfen könnte, kein ausufernder Lebensstil, keine Drogenexzesse, keine Skandale, keine Schlagzeilen. Mit 60 einfach „natürlich“ zu sterben ist richtig bescheuert. Wem oder was soll man denn da die Schuld geben?

Obwohl er Gründungsmitglieder der Band „Depeche Mode“ war und an vielen Hits maßgeblich beteiligt war, ist es der einzige der Band, der unerkannt in Barcelona fahrradfahren kann. „Martin schreibt die Songs, Alan ist ein guter Musiker und Dave ist der Sänger, ich häng hier einfach nur rum„, sagte er in der Tour Dokumentation 101. Natürlich hatte auch ich als Jugendlicher keine Poster von Andrew an der Wand. Die meisten klebten sich die Band, Dave oder Martin an die Wand, weil die immer im Rampenlicht standen und irgendwie präsenter und wichtiger erschienen. Martin verdeckte die Wand in meinem Zimmer. Großflächig.

Erst später wurde mir klar, dass Fletcher überhaupt der Grund war, dass es Depeche Mode trotz vieler Streitigkeiten und Unstimmigkeiten so lange gegeben hat. Ein Diplomat, Vermittler und Presssprecher, der ganz nebenbei auch den Sound der Band geprägt hat. So einen Song wie den:

Wagen wir den Blick nach vorne. Depeche Mode wird es auch weiterhin geben und den meisten Hörern wird das Fehlen von Andrew Fletcher überhaupt nicht auffallen, das war schon bei Vince Clarke oder Alan Wilder, die die Band relativ früh verlassen haben, genau so. Allerdings hat das stets den Sound der Band immer stark verändert, wie ich finde. Was oftmals musikalische Entwicklung getauft wird, ist häufig auch das Fehlen von Authentizität. Wie sich Depeche Mode jetzt mit einem sensiblen Songschreiber und einem charismatischen Sänger allein anhören, wird die Zukunft zeigen. Doch sein Tod schmerzt sicherlich nicht nur musikalisch.

Dave und Martin haben darüber hinaus auch ein Stück Familie verloren. Da bin ich mir ganz sicher. Für mich ist wieder eine Identifikationsperson weniger im Universum. Obwohl ich immer so sein wollte wie Martin Gore, war ich dann eigentlich immer wie Andrew Fletcher. Ungewollt introvertiert, ruhig und diplomatisch. Ich weiß nicht, irgendwie trifft mich dann der Tod desjenigen meiner Lieblingsband, mit dem ich die meisten Gemeinsamkeiten teile, hart. Unerwartet hart.

Ich bin mir sicher, der Tod trifft die Band Depeche Mode besonders hart, nachhaltig und dauerhaft. Denn die Heimlichen, die Stillen und die Leute im Hintergrund sind doch die, die den Laden am Laufen halten, oder?

Und so ist dieser kleine Nachruf so ein bisschen wie Fletch, wie er liebevoll genannt wurde. Zurückhaltend, nachdenklich und introvertiert. Er ist da, dieser Artikel, aber niemand läuft von der anderen Straßenseite rüber, um kreischend den Text im Schaufenster eines Musikladens zu bestaunen. Der Artikel mag das. Ich mag das. Mir wird er fehlen.

Kulturelle Aneignung – Warum Empörung nicht immer Woke sein muss

Dieser Artikel wurde nicht veröffentlicht, weil das Thema stets eine hitzige Debatte mit sich bringt, die meist von außen in die Community gebracht wird. In der Vergangenheit hat der Blick in die sozialen Netzwerke bestätigt, dass es hierbei um das zementieren von Standpunkten geht, nicht um einen gemeinsamen Konsens.

Am vergangenen Freitag sollte bei einer Demonstration von Friday for Future in Hannover Ronja Maltzahn auftreten, eine junge Musikerin, die Dreadlocks trägt. Die Frisur war jetzt offenbar der Grund der Klimabewegung, den Auftritt kurzfristig abzusagen. Der Ortsverein der Bewegung ist der Ansicht, dass es sich dabei um eine nicht vertretbare kulturelle Aneignung handelt, wie der Spiegel berichtet: „Wenn eine weiße Person also Dreadlocks trägt, dann handelt es sich um kulturelle Aneignung, da wir als weiße Menschen uns aufgrund unserer Privilegien nicht mit der Geschichte oder dem kollektiven Trauma der Unterdrückung auseinandersetzen müssen“ Von dem Vorschlag, sich die Haare abzuschneiden, um dann doch auftreten zu können, distanzierte man sich jedoch später. Ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkel der aktuellen Empörungswelle bringen und auch meine Sicht auf die Dinge schildern.

Cultural Appropriation ist das aktuelle Schlagwort einer Woken Bubble

Kulturelle Aneignung (Cultural Appropriation) ist – vereinfacht gesagt – das Tragen von Kleidung, Schmuckstücken oder Frisuren einer fremden Kultur, der man selbst nicht angehört. Ein Indianer-Kostüm an Karneval kann demnach ebenso als Kulturelle Aneignung gedeutet werden, wie die Dreadlocks der jungen Musikerin. Gerade hinsichtlich der Dreadlocks schreibt ein gewisser Greg Tate, den ich aus dem Wikipedia-Artikel zum Begriff kenne, in seinem Buch, „dass weiße Menschen alles aus schwarzen Kulturen übernehmen würden, außer die Diskriminierung, die damit verbunden ist, schwarz zu sein.“ Die Klimabewegung aus Hannover möchte nicht den Eindruck erwecken, „dass es in der Klimaschutzbewegung für diese Menschen keinen geschützten Raum gebe, in dem Diskriminierungen abgebaut würden.“

Die junge Leute, die ich für ihr Engagement für unser Klima sehr schätze, drohen in einer „Woken Bubble“ zu schweben. Das ist so eine Art Seifenblase von Leuten, die „ein „erwachtes“ Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus“ teilen und sich sehr netzaktiv darüber äußern. In dieser Blase des Unrechtsbewusstseins findet meiner Ansicht nach eine Überregulierung von Einflüssen statt, die vom eigentlichen Ziel der Bewegung ablenken. So scheinen die Aktivisten in einer Flut von Tweets und Posts zu ertrinken, die den Umgang mit einer jungen Musikerin mit Dreadlocks kritisieren, die allerdings mit dem eigentlichen Thema der Demonstration gar nichts mehr zu tun haben.

Goths sind Meister der kulturellen Aneignung

In unserer schwarzen Szene gehören Dreadlocks genauso dazu, wie auch Mohawks oder Irokesen – um bei Frisuren zu bleiben – die wir uns bei Indianerstämmen geklaut haben könnten. Aber auch religiöse Symbole, Piercings oder anderen Schmuckvariationen, die allesamt – bei genauester Betrachtungsweise – als kulturell angeeignet betrachtet werden können, gehören zum Repertoire unserer ästhetischen Vielfalt. Allerdings haben wir darin nie eine kulturelle Aneignung gesehen, sondern vielmehr eine Protest- oder Provokationshaltung.

Müssen wir uns nun die Dreadlocks abschneiden, die Iros rauskämmen und die Mohawks platt machen?

Ich bin auch der Ansicht, dass kulturelle Aneignung der Lauf der Zeit ist, da sich Kulturen immer schon gegenseitig beeinflusst haben. Kulturelle Vielfalt lebt von der gegenseitigen Bereicherung hinsichtlich Mode, Ernährung, Verhalten oder auch Sprachgebrauch und verfolgt in der Regel keine böse Absicht. Bei freundlicher Sichtweise könnte es auch als Wertschätzung empfunden werden oder auch als Anerkennung oder Erinnerungskultur. Allerdings bietet ein allzu positive Sichtweise viel Potential für grenzenlose Gleichgültigkeit, daher scheinen Grenzen einer kulturellen Aneignung doch sinnvoll, oder?

Die Gefahren kultureller Grenzen

Schuster bleib bei deinen Leisten! Die Fridays for Future Bewegung möchte sich klar von Dreadlocks distanzieren, weil sie meinen, „es sei wichtig, Schwarzen, indigenen Menschen und People of Color einen Raum innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung zu geben“ und davon ausgehen, dass diese sich dadurch diskriminiert fühlten. Ein durchaus berechtigter Gedankengang, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Allerdings birgt das eine Gefahr, die sicher kein FFF-Aktivist eingehen möchte. Ein Öffnen für rechte Ideologien. Denn die kulturellen Eigenheiten nur bei den Angehörigen bestimmter Völker zu tolerieren, „erinnere an das Weltbild der rechtsradikalen Identitären Bewegung„, schreibt Leonie Feuerbach in der FAZ.

Darüber hinaus, so finde ich, engt ein eng geschnürtes Korsett kulturelle Grenzen ein und erlaubt Kritikern, sich auch über Schmuckvariationen oder andere Frisuren zu echauffieren. Letztendlich findet sich dann so ein Verein, der eigentlich das Klima retten wollte, in einer endlosen Debatte wieder, die niemanden hilft. Den Willen allerdings, solche Dinge zu berücksichtigen, spricht für die Ziele der Bewegung, weiß auch Soziologe und Kunsthistoriker Jens Kastner zu berichten: „Diese Ungerechtigkeit, alles an kulturellen Bräuchen und sozialen Errungenschaften genommen zu haben, ohne jenen, denen es zugestanden hätte, etwas zu geben, ist der Ursprung der Kritik an kultureller Aneignung.“

Ich wünsche mir eine Spur mehr Gelassenheit in dieser Diskussion und den Willen, sich mit den Dingen auch auseinanderzusetzen. Musikerinnen einfach auszuladen ist genauso sinnlos, wie sich im Affekt der Empörung über eine angebliche Zensur aufzuregen. Irgendwann büßt man Toleranz und Offenheit ein und tauscht sie gegen Regulierung und Ausgrenzung. Es gilt eine vermeintlich anstrengende Balance zu wahren und sich nicht in ein Extrem der Überregulierung oder Beliebigkeit zu flüchten.

7+ Veranstaltungstipps zum WGT 2022, die OHNE Bändchen besucht werden können

Das Wave-Gotik-Treffen, das 2022 nach zweijähriger Pause wieder stattfinden kann, ist ein Veranstaltungsmagnet und beschert Leipzig einmal im Jahr eine kulturelles und kommerzielles Feuerwerk für die schwarze Szene. Viele Konzerte, Mini-Festivals, Lesungen und Kaufmöglichkeiten, die auch ohne WGT Bändchen zu besuchen sind, bieten eine Fülle an Möglichkeiten Leipzig zu Pfingsten zu erkunden. Auffällig ist in diesem Jahr, dass der Radius, in dem Veranstaltungen stattfinden, deutlich gewachsen ist, offensichtlich fallen zentrumsnahe Locations weiterhin weg. Im Zentrum tobt sowieso das Leipziger Stadtfest, wo ihr wahrscheinlich nicht sein wollt. HINWEIS: Viele Veranstaltungsorte kann man mit der Tram erreichen, aber nur das Bändchen des Wave-Gotik-Treffens berechtigt zur Kostenlosen Benutzung. Alle, die OHNE Bändchen mit der Tram oder dem Bus fahren wollen, nutzen optimalerweise das 9-Euro-Ticket, dessen Vorverkauf morgen beginnt.

Feline & Strange am 5. Juni + Dunkelromantische Nacht am 6. Juni

In der Pittler Halle Heinrich findet vom 4. bis zum 6. Juni ein Mini-Festival statt (FB-Seite), das an allen Tagen ein sattes Programm zu bieten hat. Am Sonntag treten beispielsweise Feline & Strange auf (FB-Event), die sich auch in spannender Form literarisch unterstützen lassen, während sich am WGT-Montag in der „Dunkelromantischen Nacht“ die Bands DTORN, Aurago, Delva und Wyst die Ehre geben und von Feuershow und Bauchtanz begleitet schwarz romantischen Hochgenuss präsentieren. DJ „Die Elster“ unterhält die Genussvollen Gäste im Anschluss in der Aftershow Party. Die Tageskarte kostet 17€ – Die Pittler Halle Heinrich findet ihr auf der Pittlerstraße 26, in 04159 Leipzig mit der Linie 11 (Richtung Wahren) ist sie in rund 40 Minuten zu erreichen.

https://www.youtube.com/watch?v=LXi3rZ3R0cM

Ein letzter Augenblick – WGT im Grassi

Auch die Grassi-Museen haben zum WGT 2022 ein Programm auf die Beine gestellt, bei auch mein enger Freund und Fotograf Marcus Rietzsch eine Ausstellung zusammengestellt hat. Zwischen 10 und 18 sind seine Bilder im Foyer (1. OG) zu bewundern. Damit sich der Besuch noch mehr lohnt, gibt es während der Tage ein dichtes Programm, das mit Themen wie „Spiel der Geschlechter“, „Fantastische Tiere“ oder auch „Gräber, Grüfte und Geschichten“ Kunst- und Kulturinteressierte Besucher Leipzigs anlockt. Das ganze Programm gibt es zum nachlesen und ausdrucken.

Gothic Pogo Festival XV

Bereits zum 15. mal findet in Leipzig das Gothic Pogo Festival statt. Vom 2. bis zum 6. Juni gibt es ein volles Programmheft für 5 Festivaltage, mit vielen Live-Acts und Themenabenden. Deathrock, Postpunk, Electropunk, Wave und Minimal in einer fast schon perfekten Mischung in 2 Hallen auf dem Gelände des Werk II. Internationale DJs bringen ihren Style in die Lautsprecher und auf die Tanzflächen und bieten im Wechsel für jeden auch noch so abstrusen Geschmack ein Refugium. Und genau das ist das Motto des diesjährigen Festivals: „Wir wollen für euch ein Safe Space sein!“ Und dieses Jahr wird es nicht nur ein sicherer Space, sondern auch ein ziemlich fantastischer Space! Die Zusammenstellung des Programms ist vom ALLERFEINSTEN! Bands: Tilly Electronics (DE), Kadeadkas (DE), Eat Lipstick (DE), Ausgang (UK), Hammershøi (FR), Staatseinde (NL), Infecticide (FR), GrGr (DE), Soft Riot (UK), Zona Utopica Garantita (IT) – Das 3-Tages-Ticket kostet 40€, einzelne Abende (Freitag, Samstag, Sonntag) kosten 18€ mit Bands und 10€ Aftershow. Der Donnerstag und Montag kosten 8€ Eintritt. Und natürlich findet auch am Samstagnachmittag wieder die Snyth Robots Invasion, die schon auf dem Titelbild zu sehen ist, auf der Wiese vor dem Werk2 statt.

Conne Oiland – Punk in Connewitz

Der ursprünglichste Leipziger Veranstaltungsort beherbergt zum WGT auch die in meinen Augen ursprünglichste Subkultur. Auf Conne Island findet am Samstag, dem 4. Juni 2022 „Conne Oiland“ statt, ein Punk Open-Air. Bands: Loikaemie, Fontanelle, PIEFKE, Oironie, und Chemical Warfare. Aktuell scheint es keine Karten mehr im Vorverkauf zu geben, es wird aber sicherlich noch eine Abendkasse geben. Conne Island findet ihr an der Koburger Straße 3, 04277 Leipzig – Einlass ist gegen 14:00, die Musik startet um 17:00.

WTF – Wissenschaft trifft Freundschaft

Am 3. und 4. Juni findet im Kupfersaal (Kupfergasse 2, 04109 Leipzig) das WTF-Event statt, das Christian von Aster und Lydia Benecke organisiert haben. WTF war dann auch der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, denn was die beiden da zusammengestellt haben, dürfte wohl einzigartig sein. „Ein Freundeskreis, den die Liebe zu Wissenschaft und Kultur verbindet, trifft sich in diesem Jahr im Kupfersaal in Leipzig. Vorträge, Lesungen, Diskussions-, Frage- und Antwortrunden bieten Einblicke in spannende Themen.“ Vorträge und Lesungen gibt es von: Hedonist Christian von Aster, Kriminalpsychologin Lydia Benecke, Das ewige Mädchen Luci van Org, Skeptiker Bernd Hader, Physiker Dr. Holm Gero Hümmler, Friedhofsflüsterin Dr. Anja Kretschmer, Tatortreiniger Thomas Kundt, Real-Life-Vampyr Dark Morcar und Forensiker Marcus Schwarz. Über beide Tage verteilt gibt es ein superinteressantes Programm, das allein schon eine Reise nach Leipzig wert wäre. Seinen Besuch kann man sich ganz individuell zusammenstellen, für 69€ gibt es das volle Programm, Tageskarten für 45€ und selbst einzelne Blöcke kann man für 15€ erwerben.

Heidnisches Dorf & Wonnemond auf der Moritzbastei

Wie gewohnt öffnet auch das „Heidnische Dorf“ wieder seine Pforten und auch auf der Moritzbastei kann man sich vom 3. bis zum 6. Juni wieder ohne WGT-Bändchen herumtreiben. Im heidnischen Dorf beschallen sogar sehr populäre Bands das Publikum. Unter anderem spielen dort Fiddler´s Green, Corvus Corax, Nachtwindheim und Tanzwut. Da man auch mit WGT-Bändchen ins heidnische Dorf kann und das mittelalterliche Spektakel auch bei szenefremden Menschen sehr beliebt ist, dürfte an den Pfingsttagen – bei schönem Wetter – relativ viel los sein. Die Tageskarte für das heidnische Dorf kostet 20 €, für den Wonnemond auf der Moritzbastei 5€. Das heidnische Dorf erreicht ihr mit der gleichen Tram, die auch zur AGRA fährt, der Linie 11.

Wie gewohnt öffnet auch das „Heidnische Dorf“ wieder seine Pforten und auch auf der Moritzbastei kann man sich vom 3. bis zum 6. Juni wieder ohne WGT-Bändchen herumtreiben. Im heidnischen Dorf beschallen sogar sehr populäre Bands das Publikum. Unter anderem spielen dort Fiddler´s Green, Corvus Corax, Nachtwindheim und Tanzwut. Da man auch mit WGT-Bändchen ins heidnische Dorf kann und das mittelalterliche Spektakel auch bei szenefremden Menschen sehr beliebt ist, dürfte an den Pfingsttagen – bei schönem Wetter – relativ viel los sein. Die Tageskarte für das heidnische Dorf kostet 20 €, für den Wonnemond auf der Moritzbastei 5€. Das heidnische Dorf erreicht ihr mit der gleichen Tram, die auch zur AGRA fährt, der Linie 11.

Glitter + Trauma – Die queere Wave-Party

„Für Gothic Bouys, Waver Gerhls, Sissy Punks und Queer Bats.“ Am Samstag, den 4. Juni 2022 findet die mittlerweile fest etablierte „Glitter + Trauma“ Party (FB-Event) erneut im Elipamanoke in Leipzig statt. Wer dabei sein möchte oder sein muss, folgt dem schwarz-bunten Tross, der rund um die Markranstäderstr. 4, 04229 Leipzig immer dichter wird. Wer wissen will, was man erwarten darf, studiert vielleicht das Interview, das ich 2018 mit Veranstalter Zacker machen durfte. Musik gibt von angesagten Szeneleuten noch aus der Konserve. Für mich nur eine Frage der Zeit, bis Zacker den nächsten Schritt wagt, Live-Künstler anlässlich eine Glitter+Trauma Party eine Bühne zu bieten. Paura Diamante, die ich hier schon mal musikalisch vorgestellt habe, wäre da so eine Kandidatin. Als Plattenauflegerin ist sie ja schon mal dabei.

Queen of Darkness Laden Leipzig – Wiedereröffnung

Selbst für Sachen aus dem Queen of Darkness Sortiment muss man nicht mehr die Verkaufshalle auf der AGRA besuchen, sondern auch das Ladengeschäft an der Ludwig-Hupfeld-Str. 16, 04178 Leipzig, das am Freitag, dem 3. Juni Wiedereröffnung feiert und an zwei Tagen von 10:00 bis 19:00 seine Pforten öffnet. Nach 2 Jahren Pandemie, Renovierung und Umzug haben auch kommerzielle Anbieter ein Chance verdient: „Durch die steigenden Laden-Mieten & unser großes Sortiment haben wir uns entschieden mehr in den Leipziger Westen zu ziehen. Hier können wir uns ausleben. Hier fühlen wir uns wohl.„, sagt Jénz, den ich via E-Mail zur Eröffnung befragt habe. Für so eine liebe Mail gibt es dann auch mal kostenlose Werbung. Es sei noch zu erwähnen, dass auch EMP in Leipzig zu finden ist (Brühl 10, 04109 Leipzig) und ebenso DarXity (Ranstädter Steinweg 5, 04109 Leipzig) um die Gunst der Käufer buhlen.

Unter ferner liefen

Wochenschau: Have You Heard The News? Zum Glück nicht!

Was wären wir ohne Nachrichten, die uns von der unbegreiflichen Schrecklichkeit der Welt ablenken? Ein lächerlich-bizarrer Beziehungskrieg zwischen den Hollywood-Stars Amber Heard und Johnny Depp oder auch der Absturz des heimwerkenden Influencer-Saubermanns Fynn Kliemann verdrängen das Unverständliche der Welt auf ein kleines, überschaubares Maß. Hier behält man die Übersicht über die Fakten und Zusammenhänge und kann sich im eigenen Wertekosmos zügig ein Urteil bilden. Wunderbar. Hollywood-Stars haben nicht alle Latten am Zaun und diese Influencer sind verlogene Abzocker. Ich finde das herrlich entspannend. Have You Heard The News? Zum Glück muss ich das nicht. In meiner sozial-virtuellen Blase bei Facebook oder Instagram sind alle meine Freunde der gleichen Ansicht. Damit fühlt sich die eigene Meinung dann noch ein bisschen echter an und die Welt schrumpft, wie mein Cure-T-Shirt bei 60 Grad in der Waschmaschine, das aus Versehen zwischen den Handtüchern lag. Trotz der Ironie der letzten Zeilen bleibt die Ablenkung ein wichtiges Instrument des Selbstschutzes, aber eben nicht um jeden Preis.

Fehlfarben Album „Monarchie und Alltag“ als Comic | OX-Fanzine

Das legendäre Album der Fehlfarben „Monarchie und Alltag“ bekommt ein eigenes Comic, viele unterschiedliche Einflüsse werden sich sicherlich in einem tollen Ergebnis ablesen lassen. Wieder einmal hat der Ventil-Verlag seine Finger im Spiel: „Der Ventil Verlag hat nun aus dem Album tatsächlich ein Buch gemacht und elf Comiczeichner:innen und Illustrator:innen gebeten, je einen Song in Bilder umzuwandeln: „Monarchie und Alltag: Ein Fehlfarben-Songcomic“ erscheint am 31.05.22. Einige der Zeichner:innen waren bei den ersten Konzerten der Fehlfarben dabei, andere zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren, doch sie alle eint die Liebe zu Songs wie „Grauschleier“, „Paul ist tot“ oder „Hier und Jetzt“. […]. Mit Linernotes von den FEHLFARBEN-Musikern Peter Hein und Thomas Schwebel.“ Ich bin sehr gespannt, in wie weit die Bilder im Buch zu den Bildern in meinem Kopf passen, die immer dann aufploppen, wenn bestimmte Songs aus dem Album mein Gehör erreichen.

Goth is Going Mainstream | Fashion Magazine

In kurioser Weise unterstützt dieser Artikel meine Vermutung aus der Einleitung, die Menschen flüchten sich in bunte Welt der Glücksgefühle, um endlich wieder etwas anderes zu empfinden, als Angst und Trauer. „In 2022, Gen Z goth enthusiasts face fewer obstacles than I did, and Steele believes that COVID and lockdowns might have played a part in this sudden interest in morbidity. “With the constant threat of death and destruction, some people want to have brightly coloured ‘dopamine fashion’ while others are like, ‘This is a dystopian moment; I don’t feel like that,’” she says. “It works both ways.”“ Was das allerdings mit der wahnsinnig neuen Erkenntnis, dass Goth „Mainstream“ geworden ist, zu tun haben soll, bleibt mir schleierhaft.

Klaus Schulze ist tot: Musik, die es so noch nie gegeben hatte | DER SPIEGEL

Elektronik-Pionier Klaus Schulze ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Den Mann, der eigentlich keiner bemerkte, gilt aus Wegbereiter des Techno- und Ambientsounds späterer Generationen, als er 1972 mit „Irrlicht“ sein Debütalbum herausbringt, wird er im Ausland gefeiert, während man ihn in Deutschland eher belächelt. Er selbst stand nie im Rampenlicht, gilt als bodenständiger, hemdsärmelige Typ mit feinem Berliner Dialekt. „Die Liste der Kollegen, die sich auf Schulze beriefen, ist so lang wie schillernd, reicht von David Bowie und Brian Eno über Aphex Twin und Damon Albarn bis zu Steven Wilson und Kanye West. DJ Shadow, J Dilla und Future Sounds of London sampelten seine Tracks. Und Regietitanen wie Michael Mann, Sofia Coppola und zuletzt Dennis Villeneuve nutzten seine Melodien für ihre Blockbuster. David Lynch bestellte mal einen Remix bei ihm.“ Mit Lisa Gerrard, die aktuell mit „Dead Can Dance“ unterwegs ist, bestritt er 2008 eine gefeierte Tournee experimenteller Musik.

Agra-Messegelände: Leipzigs größte Ukraine-Unterkunft wird ab- und wieder aufgebaut | LVZ+

Alles wieder abbauen, die Gothics kommen! Die LVZ (leider hinter einer Bezahlschranke) fasst noch einmal zusammen, was kurz vor dem bevorstehenden WGT 2022 auf dem AGRA-Gelände in Leipzig stattfindet: „In dieser Woche sollten auf dem Gelände der Agra eigentlich die ersten Geflüchteten aus der Ukraine einziehen können. Damit das Wave Gotik Treffen Anfang Juni stattfinden kann, werden die jüngst errichteten Anlagen nun aber wieder abgebaut und eingelagert.“

My gothic revival | Financial Times

Helen Barrett ist Autorin in der Financial Times und glänzt durch eine dunkle Vergangenheit. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die in London aufgewachsene Journalistin war nämlich mal Grufti und hat die altehrwürdige Financial Times dazu „missbraucht“, sich zu outen – wenn man so möchte. „Meine Gesichtsfarbe ist aschfahl, die Augen sind schwarz umrandet, meine Haare gekreppt und toupiert, die Lippen ochsenblutrot. Auf Fotografien aus den späten 80er Jahren bin ich teils Theada Bara, teils gestörte Clownpuppe. Ich hätte mich nicht als Goth bezeichnet, aber ich war es. Eindeutig. Der Look war viel Arbeit, zwei Stunden habe ich dafür gebraucht. Als 18-jährige Studentin trug ich den Look jeden Tag, stand früh auf, um vor den Vorlesungen Zeit für Haare und Make-Up zu haben. Es war eine ironische Anti-Schönheit. In einem Jahrzehnt des Hochglanz-Glamours und der Beschäftigung mit körperlicher Fitness wollte ich untot aussehen.“ Ungewöhnlich ist nicht ihre Geschichte, sondern vielmehr das Umfeld, in der sie veröffentlicht wurde.

„Morland“ Fantasy-Hörspiel mit Steampunk Hintergrund | ARD Audiothek

Da soll noch einer sagen, neue Trends würden keinen würdigen Platz bekommen. Die ARD hat das Jugendbuch „Morland“ von Peter Schwindt in ein düsteres Hörspiel verwandelt: „In der Steampunk-Welt von „Morland“ haben die Menschen fast alle Bodenschätze unseres Planeten verbraucht und die Menschheit durch einen schrecklichen Krieg beinahe ausgerottet. Die Schuld dafür geben die Überlebenden den „Eskatay“ und die scheinen gerade wieder ihr mächtiges Haupt zu erheben, denn eine rätselhafte Todesserie erschüttert das Land: die schreckliche Gemeinsamkeit der Leichen – sie sind alle kopflos.“

Dunkle Seelen – Podcast mit Doro Pesch | WDR 5

Rockröhre Doro Pesch präsentiert einen der dunkelsten Podcast der öffentlich-rechtlichen, den ich bis jetzt zu hören bekommen habe: „Wahre Verbrechen und das Böse im Menschen – Doro Pesch nimmt euch mit an die dunkelsten Orte der Seele. Nur wenn wir das Böse kennen, können wir ihm widerstehen.“ Gewühlt hat man dafür tatsächlich in den Abgründen menschlichen Daseins und sich für ziemlich extreme Beispiele des „Bösen“ entschieden – so böse, dass es einen Disclaimer vor jeder Sendung gibt, der zart besaitete Gemüter warnt, auch wenn es nur um „hören“ geht. Ob man durch das Hören des Podcasts allerdings dem Bösen widerstehen kann, bleibt offen. Es geht wohl darum, den Zuhörer erkennen zu lassen, wie viel Böses in ihm selbst steckt.

Whitby Goth Weekend 2022 | Tom & Stance

Das Whitby Goth Weekend hat Ende April 2022 die Goth-Festival-Saison eröffnet und konnte danke bestem Wetter wieder zahlreichen subkulturelle Menschen anlocken. Ihr könnt euch im halbstündigen Vlog von Tom & Stance gerne durch die Locations klicken.

Emo Cover SUPERCUT | Social Repose

Der junge Mann ist mal mit Talent gesegnet. Über 1 Millionen Abonnenten sprechen allerdings auch eine deutliche Sprache.

Tomorrowland Belgien – Dagegen ist das WGT ein Schnäppchen

Während der Kartenverkauf für das Wave-Gotik-Treffen 2022 läuft, entbrennt in den sozialen Medien die alljährliche Diskussion um die Ticket-Preise des Festivals. Öl ins Feuer dieser Debatte goss jüngst der Veranstalter, der kurz vor dem Start des Vorverkaufs, am 17. April, verkündete, dass er die Preise um 40 Euro erhöhen müsse, um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen. Dass es sich dabei allerdings immer noch um ein Schnäppchen handelt, zeigt das ZDF in einer Dokumentation über das Tomorrowland, das weltweit größte Techno-Festival, das in Belgien stattfindet.

Und jährlich grüßt das Murmeltier

Nach zwei Jahren Durststrecke findet das WGT 2022 wie gewohnt in Leipzig statt. Eigentlich hatte ich angenommen, man wäre froh, endlich wieder Künstler und Veranstalter mit seinem Eintrittspreis aus der finanziellen Talsohle zu holen, allerdings wurde gleich nach Ankündigung der Preiserhöhung wieder über die Ticketpreise diskutiert. „Zu teuer, zu wenig geboten und dazu noch überfüllte Veranstaltungsstätten?“ Bevor sich aber jemand genau davon angesprochen fühlt, möchte ich eine Doku des ZDF in den Raum werfen, die eigentlich klarmachen dürfte, in welcher privilegierten Blase sich der WGT-Besucher befindet, auch hinsichtlich der Preise innerhalb des Treffens.

Techno, Kult und Kommerz – Die Dokumentation

Tomorrowland in Belgien ist das weltweit größte Festival für elektronische Musik. Im Jahr 2005 begann das Festival mit 10.000 Besucher, 2019 feierten etwa 400.000 Menschen ein rauschendes Techno-Fest. Das bereits ausverkaufte Festival 2022 soll sogar rund 600.000 Menschen anlocken.

Auch, wenn die Doku mit Aufnahmen aus den Jahren 2018 und 2019 arbeitet, verfehlt sie nicht ihre Wirkung. Krass, wie junge Menschen auf einem Festival ausgenommen werden.

Etwa 300 Euro kostet hier die Basisversion des 3-Tages-Tickets, mit der man allerdings nicht in den Genuss aller Bühnen kommt. Da muss dann der rund 500 Euro teure „Full Madness Comfort Pass“ her. Möchte man gerne auf dem 45 Minuten entfernten Zeltplatz „Dreamville“ nächtigen, werden 80 Euro extra fällig. Nach oben gibt es preislich – ihr könnt es Euch denken – KEINE Grenzen.

Bezahlt wird auf dem Festival mit „Pearls“, eine eigenen Währung im „Tomorrowland“, die man überall mittels Armband aufladen und ausgeben kann. Ein perfektes Instrument, um den Bezug zum realen Geld auzuhebeln. Da ein Pearl mehr wert ist als ein Euro, erscheinen alle Getränke, Nahrungsmittel und Dienstleistung günstiger als sie eigentlich sind.

Das Festival, das zufällig von Marketing-Experten veranstaltet wird, erscheint wie eine Gelddruckmaschine. Allerdings nur für die Veranstalter. Bewohner des Ortes Boom in Belgien, bei denen das Festival stattfindet, dürfen keinerlei Gewinn mit den Menschen, die durch ihren Ort ziehen, machen. Kein Getränkeverkauf, keine Andenken oder Dienstleistungen und auch kein Platz im Vorgarten für das Zelt zum Übernachten. Allerdings laden die Veranstalter alle Anwohner zu einem kostenlosen Besuch in Tomorrowland ein, das dann nur für die Menschen der beiden angrenzenden Gemeinden geöffnet ist.

Da soll noch mal jemand behaupten, das WGT sei kommerzialisiert. Denn das Treffen ist schließlich ein schwarzes Magnet für Leipzig, von dem nicht nur die Einwohner und unabhängigen Geschäftsleute profitieren, sondern auch zahlreiche weitere Veranstaltungen, wie das Gothic-Pogo-Festival oder die Glitter + Trauma Party, die ohne die Popularität des WGT wohl nicht in dieser Form existieren dürften.

Interview: Warum der Stummfilmklassiker „Häxan“ für die Gothic-Szene so relevant ist

In diesem Jahr wird der legendäre Stummfilm HÄXAN von Benjamin Christensen 100 Jahre alt und wird vom Label Xcess in einer völlig überarbeiteten und bereicherten Fassung neu herausgebracht. Wie mir Filmwissenschaftler, Cineast und Musiker Marcus Stiglegger in einer Mail mitteilte, hat er dazu einen alternativen Soundtrack eingespielt, den er zusammen mit dem Film auch Live aufführen will. Wer sich jetzt unwissend und kulturell abgehängt fühlt, ist bei hier genau richtig, denn mit dem Filmtitel konnte ich rein gar nichts anfangen. Ich wollte herausfinden, was Häxan für ein Film ist, was ihn so kultig macht und vor allem, warum er so unheimlich „Gothic“ sein soll.

Häxan sind schwedische Hexen

Vor ein paar Wochen erhielt ich also eine Mail von Marcus Stiglegger, in der er vom 100-jährigen Geburtstag des Films sprach und mir erzählte, dass er mit seiner Band „Vortex“ einen Soundtrack dazu eingespielt hätte. Er fügte hinzu: „Ich denke, er ist für die Gothic-Szene ziemlich relevant.“ Möglicherweise unabsichtlich hatte er mich damit höllisch neugierig gemacht, schließlich ist er auch schon eine gefühlte Ewigkeit selbst ein Teil der Szene und weiß, wovon er spricht. Ich musste mir allerdings eingestehen, dass ich den Film nicht kannte und Stummfilme im Allgemeinen nicht meinen cineastischen Geschmack treffen, aber in diesem ging es immerhin um Hexenverfolgung und Inquisition. Themen, mit denen ich mich schon in der Vergangenheit beschäftigt habe.

Treuen Spontis-Lesern wird Marcus Stiglegger bereits ein Begriff sein, denn er war bereits als Interview-Partner zu Gast, als es 2012 um Nazi-Ästhetik und sein Buch „Nazi-Chic und Nazi-Trash“ ging. Grund genug, um seinem Hinweis auch in dieser Sache nachzugehen.

Nachdem ich mir den Film bei Youtube angeguckt hatte, fühlte ich mich bereichert, aber nicht viel schlauer. Glücklicherweise bot Marcus auch gleich an, ein Interview zu geben, mit dem ich meine Wissenslücken füllen und der Sache mit der Relevanz auf den Grund gehen konnte.

Interview mit Prof. Dr. Marcus Stiglegger: „Gothic ist ewig“

Spontis: Ich muss gestehen, ich habe den 1922 veröffentlichten Stummfilm „Häxan“ (zu Deutsch: Hexen) erst nach deiner Nachricht zum ersten Mal angeschaut. Obwohl der dokumentarische Ansatz heute, 100 Jahre nach seiner Erstaufführung, nicht mehr zu greifen scheint, ist die visuelle Aufarbeitung der Hexenverfolgung und Inquisition sehenswert. Wie würdest du „Häxan“ inhaltlich zusammenfassen?

Marcus Stiglegger: Häxan ist einer der wichtigsten Filme seiner Zeit, steht aber immer im Schatten von Nosferatu, der nun ebenfalls 100 Jahre alt wird. Der Regisseur Benjamin Christensen war jahrelang geradezu besessen von der Idee, die Hexenverfolgung filmisch aufzuarbeiten und im modernen Kontext zu diskutieren. Er bezog sich dazu auf zeitgemäße psychologische Erkenntnisse. Obwohl nicht alles heute noch so gültig ist, hat der Film revolutionäre Vorzüge: In mehreren Kapiteln inszeniert er beispielhafte Szenen von Hexerei, Verhör, Folter, Hinrichtung und Pathologisierung. Seine Mischung aus Dokumentarfilm und Spielfilm würde man heute als Essayfilm bezeichnen. Er verwendete in seinen Spielszenen spektakuläre Spezialeffekte, mit denen er den Hexenflug, Zaubereien und Dämonen zu Leben erweckte. In der Rolle des Teufels ist der Regisseur selbst hin und wieder zu sehen.

Spontis: Der Film löste seinerzeit Kontroversen aus. Die französische Kirche protestierte, in Deutschland wurde er verboten und in Dänemark löste er einen Sturm der Entrüstung aus. Heute gilt der Film als Meisterwerk des expressionistischen Films. Was fasziniert Dich an dem Film?

Marcus Stiglegger: Häxan hat eine einzigartige Gothic-Ästhetik, die großen Einfluss auf spätere Filme, Musikvideos und Albencover hatte. Auch in der Industrial Culture der frühen 1980er-Jahre erfuhr er eine intensive Wahrnehmung, meist durch den 1968 mit einem Offkommentar von William S. Burroughs eingesprochenen Kommentar der US-Fassung mit dem Titel Witchcraft Trough the Ages. Ich habe von dem Filme gehört und gelesen, bevor ich ihn im Programm von ARTE sah und völlig fasziniert war. Heute würde man diese Bilder als Gothichorror einordnen. Es gibt einen expressionistischen Einfluss, der ist aber eher marginal.

Spontis: Ich frage mich, welchen Zweck der schwedische Regisseur Benjamin Christensen mit seinem Film verfolgte, war es eine spätviktorianische Faszination für Okkultismus und Mystik, ein aufklärerischer Ansatz, die Sünden des Mittelalters zu verarbeiten oder die Lust, etwas Neues und nie dagewesenes zu machen? Welche Beweggründe hat Christensen Deiner Meinung nach?

Marcus Stiglegger: Die damalige Zeit um die Jahrhundertwende war tatsächlich vom Okkultismus fasziniert, doch Christensen sah sich als Aufklärer und früher Feminist. Er war überzeugt von der später viel zitierten „Verfolgung der Hexen“ als „Jagd auf die Frau an sich“. Die Inquisition wurde als patriarchale Herrschaftsausübung betrachtet und als „female holocaust“ verklärt. Tatsächlich waren auch viele Männer Opfer der Hexenverfolgung. Allerdings sind bestimmte Tendenzen ebenfalls begründbar.

Spontis: Mit Deiner Band „Vortex“ hast du dich dem Film musikalisch genähert und hast einen neuen Soundtrack geschrieben. Wie bist du an die Sache herangegangen?

Marcus Stiglegger: Das beim südfranzösischen Label Cyclic Law erscheinende Album „Häxan“ von Vortex ist eine musikalische Hommage an den Film. In zwei jeweils zwanzigminütigen Stücken werden die Themen des Films mit musikalischen Mitteln reflektiert. Live sind diese Stück von Filmszenen untermalt, die in Absprache mit dem Label des Films ausgewählt wurden. Die Filmveröffentlichung von Xcess Entertainment wird auch die CD-Version enthalten. Es handelt sich aber nicht um einen kompletten neuen Soundtrack, sondern um eine musikalische Hommage. Bei Cyclic Law erscheint ein LP/CD-Set, das auf CD einen düster-dronigen Ambientmix und auf Vinyl einen härteten Black/Doom-Mix enthält. Die Gitarre wurde hier von Oliver Freund (MARS, Vinur) eingespielt.

Das Cover besteht aus Kreidezeichnungen von Nadine en Noir, die auf Filmfotos basieren. Man hat also ein volles Programm, wenn man das Album kauft. Die Grundidee ist bei unseren Filmvertonungen immer, dem Klischee des melodiösen Klavierklimperns zu den flackernden Bildern zu widersprechen, das sich in Deutschland als Stummfilmuntermalung verfestigt hat. Unsere Klangkunst ist vielschichtig und soll der Komplexität des filmischen Werkes gerecht werden.

Spontis: In Deiner E-Mail, die du mir geschrieben hast, um auf Dein Projekt aufmerksam zu machen, hast du von einer Relevanz für die Gothic-Szene gesprochen. Wie sieht diese Relevanz aus?

Marcus Stiglegger: Ich kenne die Gothicsubkultur seit den mittleren 1980er Jahren, war DJ zwischen 1991 und 2000 und bin seit 2002 selbst musikalisch in diesem Bereich aktiv. Ich habe bis heute einen sehr grundsätzlichen Gothic-Begriff, der die gesamte Kunst und Kultur umfasst, die mit Gothic Fiction, schwarzer Romantik und modernem Gothicstil in Zusammenhang steht. Meine persönliche Erfahrung in der Gothic-Szene ist sehr gut in dem Buch „Schillerndes Dunkel“ gespiegelt, das die vielschichtigen Interessen und Obsessionen innerhalb der Gothic-Szene diskutiert.

Alles, was düster, pessimistisch und menschenfeindlich erschien, wurde in den 1980er und 1990er-Jahren erkundet: Okkultismus, Heidentum, Faschismus oder auch Serienmord. Die Inquisition, die Folterungen, die Verfolgung der Heilkundigen als Hexen – all das war von Interesse und tauchte in Musik, Videos und Selbstdarstellung wieder auf. Man las Nietzsche, Anton la Veys „Satanic Bible“, Edred Thorssons „Runenkunde“, Elisabeth Haichs „Einweihung“, den „Hexenhammer“ und die „Psychopathia Sexualis“. Gothic-Musiker wie Rozz Williams oder David Tibet lebten das vor.

Filme wie Häxan, The Wicker Man, Das Omen, Der Exorzist, Nosferatu, Das Cabinet des Dr. Caligari wurden gesehen und getauscht. Aus diesen Interessen heraus ist Häxan von enormem Interesse, wenn man keinen Gothic-Begriff lebt, der bei Plastiktotenköpfen, New Rock Stiefeln und Elektrobeats endet.

Spontis: Ich stelle folgende These auf: Diese Relevanz – die ich durchaus auch erkenne – ist ein konstruiertes Gebilde erwachsener Alt-Gruftis, um ihrem Dasein in schwarzen Klamotten und Totenkopfdeko einen Hintergrund zu verleihen. In den 80er waren entsprachen Musik und Styling unserem Wunsch, uns von der „Erwachsenen-Welt“ abzugrenzen. Die Bühne lebte diese okkult angehauchte Lebensart vor, die Künstler spielten mit Todesästhetik und suggerierten durch teilweise auf der Bühne projizierte Stummfilme und Horror-Klassiker eine inhaltliche Nähe zu diesem Thema. Mir kam das sehr gelegen, denn so hatte ich Anfang der 90er Dinge, die mich über die „jugendliche Phase“ in der Szene hielte und bis heute halten. Wie siehst du Das?

Marcus Stiglegger: Das ist im Grunde eine eher selbstkritische Variante meiner These. Für eine solche kritische Selbstbespiegelung sehe ich keinen Anlass. Gothic ist ewig. Als ich wirklich in die Szene kam, war ich kein Jugendlicher mehr. Ich sehe Gothic als einen Lebensstil, nicht als eine jugendliche Subkultur, die es eben auch gab und gibt. Diese hat mich nie sonderlich interessiert. Meine Perspektive schafft eine Verbindung über Jahrhunderte hinweg, die ich nicht als ‚konstruiert‘ begreife, sondern als eine begründbare Beobachtung lange zurückreichender Prozesse.

Spontis: Du planst Konzerte mit dem Film, was ich sehr spannend finde. Ich stelle mir eine Stummfilm-Vorführung mit Live-Band ziemlich authentisch und aufregend vor, was können die Zuschauer erwarten?

Marcus Stiglegger: Vortex treten üblicherweise zu zweit auf, mit Percussion, Stimme, Gitarre und obskuren anderen Instrumenten (von Dulcimer bis Maultrommel). Die Projektion ist möglichst groß im Hintergrund, wir spielen vor der Leinwand. In Kinos hat das bereits sehr gut mit dem Film Vampyr von Carl Theodor Dreyer funktioniert. Die offizielle Premiere des Häxan-Konzepts wird an Halloween 2022 im Frankfurter Harmonie-Kino stattfinden. Dort wird auch die buddhistische Ritualband Nam-khar spielen, mit der Vortex aktuell das Album Nag Hammadi (Winter-Light) veröffentlicht hat. So oder so: Vortex ist abgrundtief finster, grollend, dröhnend und pulsierend in den rituellen Beats. Unser Programm ist archaische Ritualmusik mit modernen Mitteln. Hat das etwas mit Gothic zu tun? Ich denke schon, aber am Ende entscheidet das Publikum.

- Eine etwas tiefgreifendere Analyse des Films mit Marcus Stiglegger

- Die Band Vortex bei Bandcamp und bei Facebook

- Marcus Stiglegger hat auch eine eigene Homepage und ist in einem Podcast aktiv