Not macht erfinderisch. So könnte man es nennen, wenn man aus selbiger Not eine Tugend macht. Da beides aber fürchterlich abgedroschene Phrasen sind, erzähle ich mal lieber einfach wie es sich zugetragen hat:

Wenn ich meinen täglichen Kajalstrich ziehe lehne ich mich immer ein bisschen gegen das Waschbecken. So auch an diesem einen Tag, als das Waschbecken einer Reinigung per Chlorreiniger unterzogen worden war, und leider noch etwas davon am Rand klebte. Und so entdeckte ich also auf meiner frisch angezogenen knatschengen Lieblingsjeans schockiert einen roten Fleck, der sich nicht als Sauce herausstellte, sondern als weggeätzte Farbe, oder wie man das nennen mag. Zu retten war da nichts mehr, doch dann fiel mir meine Jugendzeit als ambitionierter Dorfpunk ein und ich hatte die zündende Idee!

Ab in die Badewanne mit der Hose. Chlorreiniger auf ein Schwämmchen und auf geht’s. Rubbeln hier, tupfen da, klecksen und spritzen überall ein bisschen, und fertig ist eine absolut einmalige gesprenkelte Stretchjeans. Stinkt fürchterlich und man sollte unbedingt Handschuhe tragen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ist zwar leider eher orange als rot geworden und auch ein Nachfärben mit roter Stofffarbe hatte nicht das gewünschte Ergebnis, aber gefallen tut’s trotzdem. Mal schauen, ob mir mit der Farbe noch was anderes einfällt.

Bei schwarzen Klamotten kann man allerdings nie ganz sicher sein, welche Farbe nachher rauskommt, also sollte man auf jeden Fall vorher irgendwo an einem Eckchen ausprobieren ob es einem tendenziell gefällt. Und nach getaner Arbeit gründlich waschen, am besten mindestens einmal auch mit der Hand, damit man in der Maschine den Chlorkram nicht auf andere Klamotten bringt.

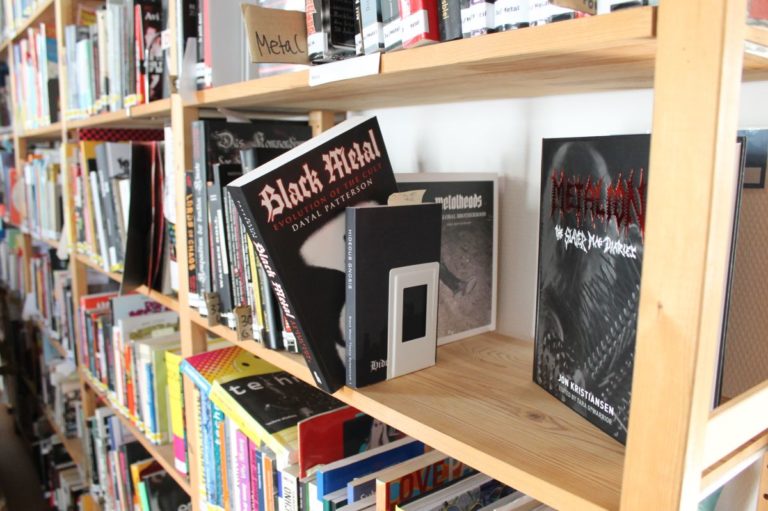

Diese Technik noch im Hinterkopf habend stöbere ich über Webseiten mit Bandshirts, erfreue mich an Bauhaus und Joy Division, plane sie schon bald neben The Cure und Alien Sex Fiend einsortieren zu können und ärgere mich darüber, dass es natürlich keine Grauzone-Shirts gibt. Aber warum auch? Do-it-yourself macht schließlich irgendwie Spaß und das Ergebnis ist garantiert ein Unikat.

Also schnell einen alten Zeichenblock ausgegraben und aus dem dicken Pappboden eine Schablone gemacht. Dann noch eines der einfachen schwarzen T-Shirts geschnappt, rechtzeitig überlegt, dass man unbedingt noch einen zweiten Pappbogen in das T-Shirt hineinlegen muss, damit es nicht auf der Rückseite noch einen spiegelverkehrten Schriftzug gibt, und wieder ab ins Badezimmer.

Schwamm-Tupfen habe ich mich diesmal nicht getraut, sollte ja so sauber wie möglich sein, also ganz vorsichtig mit einem Pinsel gearbeitet. Etwas zu vorsichtig, wie sich herausstellte, denn auch am nächsten Morgen war quasi nichts zu sehen. Übrigens auch nicht von den Haaren des Pinsels, der über Nacht im Chlorreiniger stand – völlig weggefressen! Also habe ich mit dem noch verbliebenen Holzstumpf deutlich dicker und gröber drauf gekleckst (das sollte man in der Form vielleicht nicht nachmachen), und sofort beobachten können, wie die Farbe sich verändert hat. Das Ergebnis ist nicht so scharfkantig etc. wie ich geplant hatte, gefällt mir aber gerade deshalb irgendwie fast noch besser. Und lustigerweise ist der Schriftzug wirklich grau geworden :)

Beim ersten Ausführen des Shirts hat es direkt Aufmerksamkeit erregt und die Schablonen/Chlorreiniger-Idee hat direkt interessierte Ohren gefunden, also dachte ich mir, ich blogge auch einfach mal darüber (Danke für die Idee, Sanne, du hast mich auf eine neue Serien-Idee gebracht ^^).

Not macht erfinderisch. So könnte man es nennen, wenn man aus selbiger Not eine Tugend macht.

Da beides aber fürchterlich abgedroschene Phrasen sind erzähle ich mal lieber einfach wie es sich zugetragen hat:Wenn ich meinen täglichen Kajalstrich ziehe lehne ich mich immer ein bisschen gegen das Waschbecken. So auch an diesem einen Tag, als meine Freundin das Waschbecken mit Chlorreiniger sauber gemacht hatte, und leider noch etwas am Rand klebte. Und so entdeckte ich also auf meiner frisch angezogenen knatschengen Lieblingsjeans schockiert einen roten Fleck, der sich nicht als Sauce herausstellte, sondern als weggeätzte Farbe, oder wie man das nennen mag.

Zu retten war da nichts mehr, doch dann fiel mir meine Jugendzeit als ambitionierter Dorfpunk ein und ich hatte die zündende Idee:Ab in die Badewanne mit der Hose. Chlorreiniger auf ein Schwämmchen und auf geht’s.

Rubbeln hier, tupfen da, klecksen und spritzen überall ein bisschen, und fertig ist eine absolut einmalige gesprenkelte Stretchjeans.

Stinkt fürchterlich und man sollte unbedingt Handschuhe tragen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ist zwar leider eher orange als rot geworden und auch ein Nachfärben mit roter Stofffarbe hatte nicht das gewünschte Ergebnis, aber gefallen tut’s trotzdem. Mal schauen, ob mir mit der Farbe noch was anderes einfällt.Bei schwarzen Klamotten kann man allerdings nie ganz sicher sein, welche Farbe nachher rauskommt, also sollte man auf jeden Fall vorher irgendwo an einem Eckchen ausprobieren ob es einem tendenziell gefällt. Und nach getaner Arbeit gründlich waschen, am besten mindestens einmal auch mit der Hand, damit man in der Maschine den Chlorkram nicht auf andere Klamotten bringt.Diese Technik noch im Hinterkopf habend stöbere ich über Webseiten mit Bandshirts, erfreue mich an Bauhaus und Joy Division, plane sie schon bald neben The Cure und Alien Sex Fiend einsortieren zu können und ärgere mich darüber, dass es natürlich keine Grauzone-Shirts gibt.

Aber warum auch? Do-it-yourself macht schließlich irgendwie Spaß und das Ergebnis ist garantiert ein Unikat.

Also schnell einen alten Zeichenblock ausgegraben und aus dem dicken Pappboden eine Schablone gemacht. Dann noch eines der einfachen schwarzen T-Shirts geschnappt, rechtzeitig überlegt, dass man unbedingt noch einen zweiten Pappbogen in das T-Shirt hineinlegen muss, damit es nicht auf der Rückseite noch einen spiegelverkehrten Schriftzug gibt, und wieder ab ins Badezimmer.Schwamm-Tupfen habe ich mich diesmal nicht getraut, sollte ja so sauber wie möglich sein, also ganz vorsichtig mit einem Pinzel getupft. Etwas zu vorsichtig, wie sich herausstellte, denn auch am nächsten Morgen war quasi nichts zu sehen. Übrigens auch nicht von den Haaren des Pinsels, der über Nacht im Chlorreiniger stand – völlig weggefressen!

Also habe ich mit dem noch verbliebenen Holzstumpf deutlich dicker und gröber drauf gekleckst (das sollte man in der Form vielleicht nicht nachmachen), und sofort beobachten können, wie die Farbe sich verändert hat. Das Ergebnis ist nicht so scharfkantig etc. wie ich geplant hatte, gefällt mir aber gerade deshalb irgendwie fast noch besser. Und lustigerweise ist der Schriftzug wirklich grau geworden :)Beim ersten Ausführen des Shirts hat es direkt Aufmerksamkeit erregt und die Schablonen/Chlorreiniger-Idee hat direkt interessierte Ohren gefunden, also dachte ich mir, ich blogge auch einfach mal darüber (Danke für die Idee, Sanne, du hast mich auf eine neue Serien-Idee gebracht ^^).