Mein nachträglicher Beitrag zum Gothic Friday mit dem Thema „Ist Gothic (d)ein Lebensstil?“ überschneidet sich naturgemäß ein wenig mit meinem Bericht über meinen „schwarzen“ Werdegang und die Szene in Berlin. Aber ich habe mich entschlossen, um den Kontext zu wahren – auch für diejenigen, die den anderen Artikel nicht kennen – alles auszuführen. Meine Antwort auf die Frage begann ich zu schreiben, bevor die Beiträge der früheren Teilnehmer las, um möglichst unbeeinflusst an das Thema heranzugehen. Danach habe ich nur wenig ergänzt, was mir im Zusammenhang noch eingefallen ist. Ich bin nicht wissenschaftlich vorgegangen, habe keine Definitionen gegoogelt, sondern mir selbst überlegt, was die Begriffe Lebensstil, Lebensgefühl und Lebenseinstellung für mich bedeuten könnten. Interessant, was andere dazu geschrieben oder gefunden haben! Hier also meine eigene Definition und Ausführung…

Lebensstil, Lebenseinstellung, Lebensgefühl… die beiden letzteren Begriffe fallen ja häufig, wenn jemand versucht, zu erklären, warum er ausschließlich schwarz trägt und dunkle Musik hört. Worin sich diese Begriffe genau definieren oder unterscheiden? Hmmm, schwierig. Ich würde „Lebensstil“ als etwas definieren, was auch äußerlich sichtbar ist. Lebenseinstellung bzw. Lebensgefühl würde ich als etwas einordnen, das eher im Inneren stattfindet und nicht automatisch sichtbar nach außen dringt. Beides bedingt einander nicht, aber es kann sich auch kombinieren, und wenn es dann auch stimmig ist, das Ergebnis von längerer Dauer sein.

Stil = Schale

In meiner Definition könnte ein Lebensstil à la Gothic bedeuten, dass sichtbare Vorlieben auf die Zugehörigkeit zur Schwarzen Szene schließen lassen und diese auch bewusst ausdrücken: die Art, sich zu kleiden, sich einzurichten und sich in Alltag/Freizeit zu bewegen. Einzelkomponenten wären beispielsweise dunkle Kleidung mit historischen Anleihen, unkonventionelle Frisuren oder Makeup. Freiwilliger Aufenthalt an Orten, die düster, morbide oder sonst wie von der normalen Gesellschaft negativ behaftet sind. Bevorzugung des Düsteren und historisch behaftetem auch in privater Umgebung (Mobiliar, Deko, Musik, Filme, Bücher). Vielleicht wird bewusst ein Beruf gewählt, in dem weniger Zwang zur äußerlichen Anpassung herrscht (Künstlerjobs, soziale Jobs, Selbständigkeit). Und wenn es der Alltag nicht zulässt, so wird dann in der Freizeit nachgeholt oder aufgesucht, was kompatibel ist. Abstufungen gibt es natürlich und auch Leute, die das alles ohne ein szenetypisches Styling praktizieren. Das Extrem wäre hier wohl der 24/7-„Vollblutgrufti“, der immer schwarz trägt, sich stets gestylt zur Arbeit begibt, viel auf alten Friedhöfen wandelt und sich daheim eine dunkle Höhle erschafft (es lebe das Klischee!). Vom anderem Extrem, dem reinen Partygrufti, unterscheidet ihn vor allem, dass der Lebensstil mit Inhalt gefüttert sein dürfte. In dem Sinne, dass eine Komponente hinzu kommt, die das Bedürfnis erweckt, mehr als stundenweise das Dunkle zu leben – also hier die Überleitung zum Lebensgefühl:

Gefühl = Kern

Es muss wohl etwas geben, das Menschen dazu veranlasst, über die reine Faszination an Äußerlichkeiten in der Schwarze Szene zu landen. Zumindest, wenn sie nicht nur kurz oder am Rande darin verweilen, sondern über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Die Musik allein wird es nicht sein, auch wenn sie oft der Einstieg ist und natürlich eine wichtige Rolle spielt in Hinblick auf Identifikation und Spiegelung/Hervorrufen von Emotionen. Es fällt auf, dass innerhalb der Szene sehr viele landen, die Außenseiter sind, familiäre Probleme haben, sich für alte und/oder düstere, morbide Themen und Orte interessieren und auch sonst Interessen und Vorlieben haben, die wenig in unsere heutige Zeit zu passen scheinen. Einsame, Unglückliche, Nachdenkliche, Sozial-/Religionskritische, Kreative und Freaks sind in der Schwarzen Szene häufig vertreten und finden hier scheinbar ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, gegenseitigem Verständnis und einen Rückzugsort vom Alltag. Es gibt natürlich viele Menschen, die diese Kriterien erfüllen und dennoch nichts mit dunkler Musik und Klamotten am Hut haben oder nur mal kurz in der Szene vorbeischnuppern. Bei denjenigen, die dann doch über längere Zeit in ihr landen, gibt es dann aber scheinbar eine Übereinstimmung von Lebensstil und Lebensgefühl – beides passt zusammen, greift ineinander und ist dann ein Zusammenspiel von Innen und Außen.

Vom Allgemeinen zum Persönlichen

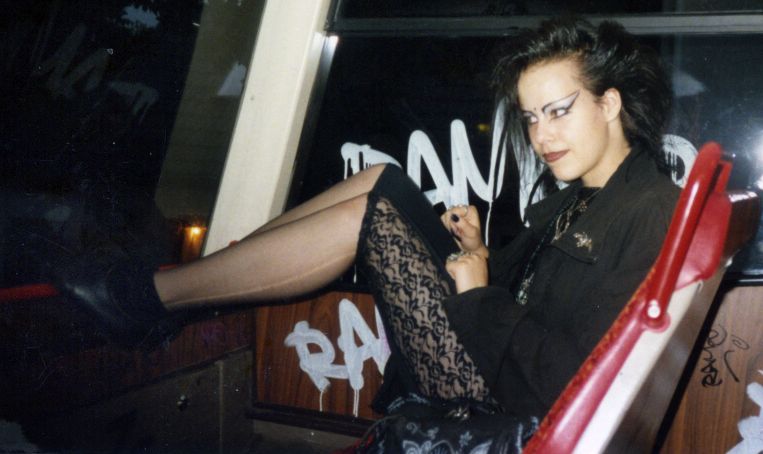

Ist Gothic MEIN Lebensstil (und Lebensgefühl)? Ich denke schon. Ich verbringe nun über 25 Jahre mit schwarzen Klamotten, dunkler Musik und umgebe mich auch gern mit dunklen Dingen und Orten. Und ich war immer eher nachdenklich, an der Vergangenheit interessiert, kann mich nicht mit der Leistungs- und Spaßgesellschaft identifizieren. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht mit der schwarzen Musik in Kontakt gekommen wäre. Dann wäre ich innerlich vermutlich nicht anders – aber äußerlich vielleicht? Keine Ahnung. Das werde ich nie erfahren und es sprengt auch meine Vorstellungskraft. Außerdem fehlen mir Vergleichsmöglichkeit durch Erfahrungen in anderen Szenen. Aber ich fühle mich mit diesem Stil wohl und ich bin ihm treu geblieben, daher ist es für mich durchaus ein Lebensstil, im Sinne von Stil FÜR’S Leben und zum Teil auch WIE ich lebe. Mein Alltag unterscheidet sich nicht von dem anderer Menschen, aber meine Freizeit gestalte ich bewusst teilweise – nicht ausschließlich – mit szenetypischen Dingen. Meine Interessen sind vor allem Fotografie, Natur, alte und marode Gebäude, historische Orte, Geschichte, Kunst und Bücher/Gedichte/Filme.

Ist Gothic MEIN Lebensstil (und Lebensgefühl)? Ich denke schon. Ich verbringe nun über 25 Jahre mit schwarzen Klamotten, dunkler Musik und umgebe mich auch gern mit dunklen Dingen und Orten. Und ich war immer eher nachdenklich, an der Vergangenheit interessiert, kann mich nicht mit der Leistungs- und Spaßgesellschaft identifizieren. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht mit der schwarzen Musik in Kontakt gekommen wäre. Dann wäre ich innerlich vermutlich nicht anders – aber äußerlich vielleicht? Keine Ahnung. Das werde ich nie erfahren und es sprengt auch meine Vorstellungskraft. Außerdem fehlen mir Vergleichsmöglichkeit durch Erfahrungen in anderen Szenen. Aber ich fühle mich mit diesem Stil wohl und ich bin ihm treu geblieben, daher ist es für mich durchaus ein Lebensstil, im Sinne von Stil FÜR’S Leben und zum Teil auch WIE ich lebe. Mein Alltag unterscheidet sich nicht von dem anderer Menschen, aber meine Freizeit gestalte ich bewusst teilweise – nicht ausschließlich – mit szenetypischen Dingen. Meine Interessen sind vor allem Fotografie, Natur, alte und marode Gebäude, historische Orte, Geschichte, Kunst und Bücher/Gedichte/Filme.

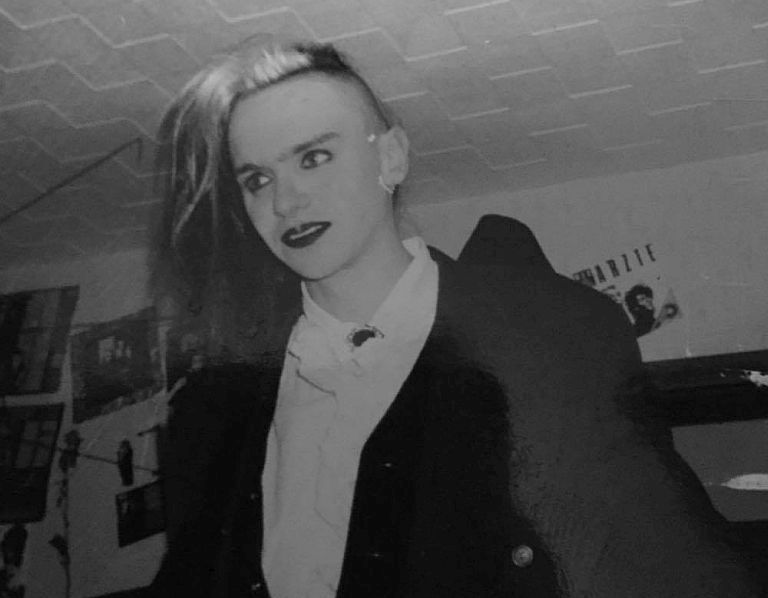

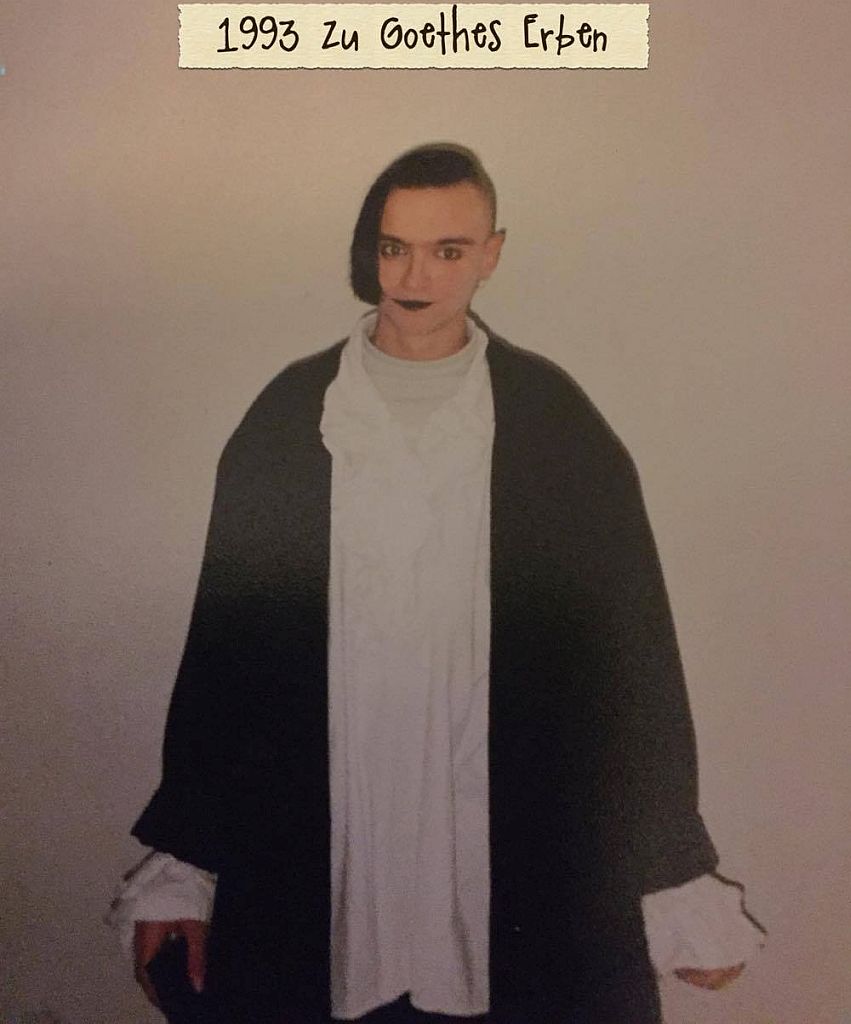

Anfangs hab ich mir kaum Gedanken darum gemacht, warum ich schwarz wurde. Ich mochte die Musik von Depeche Mode und The Cure, aber Klamotten waren anfangs eher egal, bis auf Shirts mit Band-Motiven. Die Freundin, die mich mit beiden Bands „infizierte“ und die dann mit dem typischen Robert Smith-Schlabber-Look herumlief, schaute ich sogar nur skeptisch an. Wen ich allerdings cool fand, war Simon Gallup von The Cure. Und Bela B. von den Ärzten. Aber der war ja eher Punk? ;-)

Erst als ich 1990 auf ein Zillo-Magazin stieß, eröffnete sich mir die Szene auch optisch – die Verbindung von schwarzer Kleidung und oft filigranen, silbernen Accessoires fand ich cool. Und in den Kleinanzeigen las ich von Leuten, die Gleichgesinnte suchten – mit Vorlieben für alte Geschichte, Kunst, Poesie… Das war etwas, was mich schon länger interessierte. Und es war oft davon die Rede, Außenseiter (gewesen) zu sein. Das war ich auch, seit meiner Vorschulzeit und die gesamte Schulzeit hindurch. Ich war viel allein, hatte nur wenige Freunde und beschäftigte mich viel mit mir selbst. Ich las viel, schrieb eigene Geschichten, zeichnete. Und ich schaute gerne Sendungen über Archäologie, untergegangene Kulturen und vergangene Epochen. Damit konnten Gleichaltrige nur wenig anfangen. Als ich 1987 auf eine andere Schule wechselte, wo es schon früh um Trends und Markenklamotten ging, war ich fast die einzige, die sich aus diesen Gruppenzwängen ausklinkte. In Sachen Styling und Musikgeschmack fiel ich etwas aus der Reihe. Um Trends habe ich mich nie groß gekümmert und ich wollte immer so akzeptiert werden, wie ich bin.

Das wurde natürlich schwieriger, als ich begann, mich immer schwärzer zu kleiden. Es war neu für mich, mich mit meinem Outfit zu beschäftigen. Aber es war auch etwas, das mich reizte und das ich ungeachtet der Reaktionen meines Umfelds wollte. Ich hatte etwas gefunden, das mich ästhetisch ansprach, in dem ich mich wohl fühlte und worüber ich mich zugleich ausdrücken konnte. Was wollte ich ausdrücken? Das war anfangs nicht klar, zumindest stand kein Wunsch nach Abgrenzung dahinter, auch wenn ich schon irgendwie stolz war, mich nicht von Trends dirigieren zu lassen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Klassenkameradin, die zugab, immer das zu tragen, was gerade angesagt sei – egal, ob es ihr gefällt oder nicht. Nur um dazuzugehören. So wollte ich nie sein, ich fand dieses Anbiedern erbärmlich. Ich nahm es in Kauf, anzuecken, aber mit Anfeindungen kam ich nie klar – Toleranz und Akzeptanz wollte ich schon. Offene Rebellion oder Provokation war nie meins. Auch wenn es sicher bescheuert klischeehaft klingt, so wurde mein Stil zu etwas, was das Innere nach außen tragen und daher das Innere zugleich schützen konnte – dadurch, dass es mich selbstbewusster machte. Wenn man sich in seinem Outfit wohl fühlt, ist man entspannter und tritt sicherer auf. Gelegentliche Attacken in Form dummer Sprüche können dann böse wehtun, aber nicht wirklich verunsichern.

Insofern war meine Kleidung für mich irgendwann auch ein Schutzschild, so wie die Musik und die Szene für mich wie ein Gerüst im Alltag geworden sind, an denen ich mich orientiere und die mir einen gewissen Halt geben.

Es gibt Menschen, die brauchen Religion bzw. Glauben als Alltagsstütze. Für mich sind es Musik und Begegnung/Austausch mit Gleichgesinnten. Religiös bin ich nicht, auch wenn ich auf einer christlichen Schule war und mich als Kind mit religiösen Themen beschäftigt habe. Doch irgendwann stellte ich fest, dass ich nicht glauben kann, dass mir alles wie ein Versuch der Menschen vorkommt, ihnen unerklärliche Geschehnisse in der Welt zu erklären und einen Sinn im endlichen Dasein zu finden. Für mich ist der Mensch nicht Krone der Schöpfung, sondern ein „Unfall“, der so gar nichts Gottgewolltes an sich hat – im Gegenteil. Denn er richtet das, was vor ihm da war und was ihn umgibt, langsam zu Grunde. Und Menschen sind die einzigen Lebewesen, die zu Bosheit und gemeiner Täuschung fähig sind, die immer mehr haben wollen und nutzen, als sie brauchen. In unserer Gesellschaft erlebt man täglich, dass an die Stelle von Miteinander, Zusammenhalt und Rücksicht Egoismus, Gier, Geiz ist Geil und Ellenbogenmentalität treten. Zugleich werden (negative) Emotionen und Zustände immer mehr zum Tabu und ausgeblendet, man hat immer gut drauf und leistungsfähig zu sein. Ich war schon immer recht sensibel und emotional, empfinde sowohl Schlimmes als auch Schönes sehr intensiv. Das Positive daran ist, dass ich mich auch für kleine Dinge sehr begeistern und an vielem erfreuen kann, an dem die meisten Menschen achtlos vorüber gehen. Abgestumpfte Menschen haben es vielleicht manchmal leichter, aber Emotionen machen das Leben gehaltvoller und reicher.

Schnittmengen

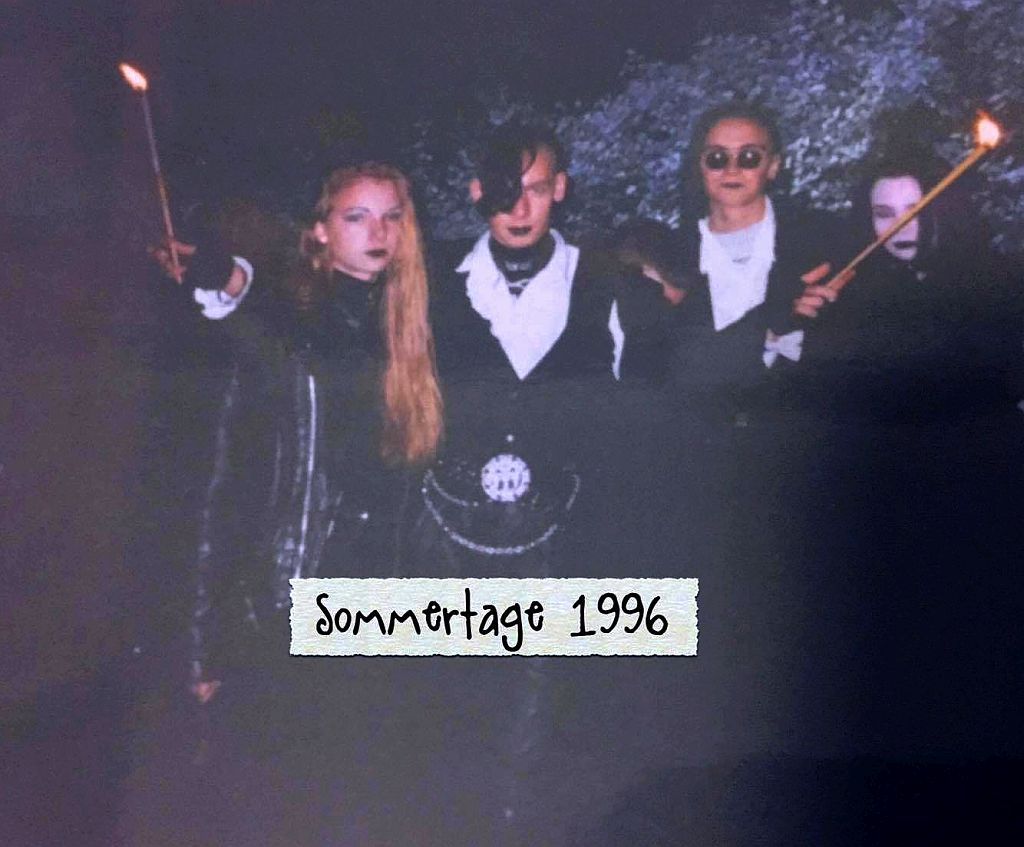

In der Schwarzen Szene stieß ich auf Menschen, die sich nicht schäm(t)en, Gedanken und Gefühle auszudrücken und zuzulassen: durch Musik, Texte, Gedichte, Kunst und Gespräche. Die sich ebenfalls an Dingen und Themen mit Geschichte erfreuen. Brieffreundschaften mit anderen Schwarzen und mein Umzug zurück nach Berlin mit Szeneanschluss durch ältere Brieffreunde gaben mir ein Gefühl von Zugehörigkeit. Hier wurde ich akzeptiert, wie ich war, und das tat gut.

Bei gelegentlichen Besuchen nichtschwarzer Veranstaltungen fiel mir auf, dass mir auch die schwarze Partykultur viel eher zusagt: wenig übermäßiger Alkoholkonsum, wenig Pöbeleien und dumme Anmachen im Vergleich zu „normalen“ Partys. Keine zur Schau getragenen Bierbäuche, keine Prolls, wenig Zugedröhnte und dadurch Unberechenbare, Aggressive. Eher ein Schwelgen, Aufgehen in der Musik, gepflegte Unterhaltungen (wenn/wo möglich), Rücksichtnahme und am Wichtigsten: das Gefühl, nicht unangenehm exotisch herauszustechen, umgeben von Menschen mit ähnlichem Musik- und Kleidungsgeschmack, die eine gewisse Ästhetik pflegen. Hinzu kam infolge der vielen Gemeinsamkeiten ein familiäres Gefühl, wenn man ausging. Die meisten kannten sich – zumindest vom Sehen – und die Veranstaltungen waren daher weniger anonym. Man kam schneller miteinander ins Gespräch und hatte rasch Gesprächsthemen.

Auch außerhalb der Szene habe ich einige Bekannt- und Freundschaften, und natürlich gibt es auch dort viele Gemeinsamkeiten. Allerdings sind es durchweg Menschen, die wie ich selbst eher Außenseiter sind/waren, die insgesamt nachdenklicher sind oder eben aufgeschlossen sind, nicht nur in Schubladen denken. Ich bin froh, dass Gruftis heute nicht mehr so sehr das Klischee der gestörten Satanisten anhaftet, wie es noch vor einigen Jahren gängig war. Dadurch dass Gothic bekannter und „alltäglicher“ wurde, sind Intoleranz und Anfeindungen seltener geworden – zumindest in Großstädten in Berlin wird man kaum noch komisch angesehen. Auch wenn es leider immer noch viele gruselige Berichterstattungen gibt. Doch das war in den 80ern und 90ern wirklich schlimmer – von wegen alles war früher besser ;-)

Und heute?

Heute sehe ich die aktuelle Szene etwas zwiespältig, sie ist insgesamt oberflächlicher geworden. Ich fühle mich in ihr nicht mehr so heimisch, aber es gibt auch keine echte Alternative. Zum Glück gibt es immer noch Nischen, in denen ich mich bewegen kann, so z.B. einige Veranstaltungen wo sich eher Ältere einfinden. Treffen mit langjährigen und neuen Freunden. Und dann Plattformen wie (früher das „Schwarze Berlin“ und) Spontis, in denen noch interessanter intensiver Austausch stattfindet.

Heute sehe ich die aktuelle Szene etwas zwiespältig, sie ist insgesamt oberflächlicher geworden. Ich fühle mich in ihr nicht mehr so heimisch, aber es gibt auch keine echte Alternative. Zum Glück gibt es immer noch Nischen, in denen ich mich bewegen kann, so z.B. einige Veranstaltungen wo sich eher Ältere einfinden. Treffen mit langjährigen und neuen Freunden. Und dann Plattformen wie (früher das „Schwarze Berlin“ und) Spontis, in denen noch interessanter intensiver Austausch stattfindet.

Mein Alltag bietet natürlich auch wenig Szeniges, doch wenn ich nach Hause komme, läuft fast immer entsprechende Musik. Ich umgebe mich gern mit Dingen, die ich schön finde und habe meine Wohnung in eine kleine dunkelbunte Höhle verwandelt, die zugleich mein Zufluchtsort ist. Auch wenn ich mich nicht mehr so stark über’s Styling definiere – der Alltag lässt das auch gar nicht richtig zu – so trage ich doch immer noch fast ausschließlich schwarz.

Stilistisch habe ich mein Ding gefunden, wobei das nicht heißt, dass ich nicht über den Tellerrand schaue, auch musikalisch. Aber ich kann mir nach über 25 Jahren in schwarzen Klamotten kaum vorstellen, mal total stinknormal in bunter Kleidung rumzulaufen. Ich käme mir regelrecht verkleidet vor. Ich mache mir keine Gedanken (mehr) darum, warum ich fast ausschließlich schwarz trage, es ist einfach das, worin ich mich wohl und schick fühle. Nicht trist, nicht erhaben, nicht provokant – einfach nur vertraut und gefällig. Und langsam kann ich auch vom Alter her von mir behaupten, dass ich ein Grufti bin ;-)

Schublade „Schwarz“

Ich schäme mich meiner Szenezugehörigkeit nicht, wunder mich nur immer wieder, mit welcher Vehemenz manche sich dagegen wehren, mit dem Etikett Grufti/Gothic versehen zu werden – als bedeute es eine Brandmarkung, die schmerzhaft ist und Individualität im Keim erstickt. Wenn mich jemand fragt, was ich bin, würde ich eher antworten, dass ich „schwarz“ oder ein Grufti bin. Unter Gothic wird heutzutage so dermaßen viel Verschiedenes zusammengefasst, dass es schwer ist, sich in dem Begriff wiederzufinden. Ich bin „schwarz“ bezeichnet zwar erstmal auch nur das hauptsächliche Tragen einer (Nicht-)Farbe, aber eine solche Antwort animiert das Gegenüber eher zum Nachfragen, als wenn ein – scheinbar – klarer Begriff verwendet wird. Als ich zur Szene stieß, hießen wir noch Gruftis und daher ist der Begriff mir vertrauter.