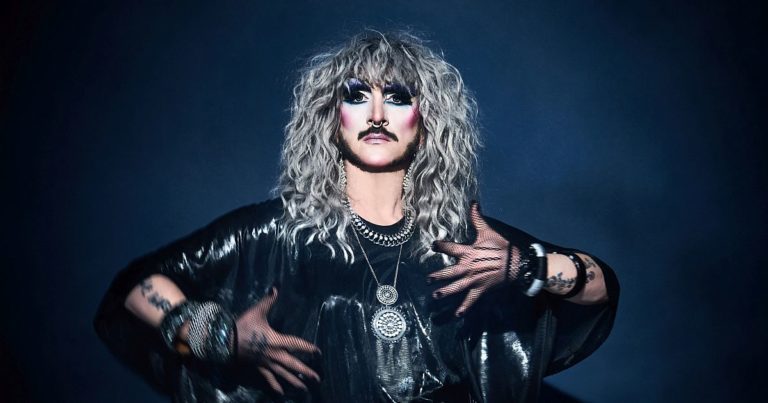

Die queere Marlene Dietrich des Dark-Wave, Paura Diamante, hat nach ihrer Single-Auskopplung „Berlin“, die ich bereits in einer Ausgabe unserer Serie Formel Goth vorgestellt habe, endlich ihr Album veröffentlicht, das nun unter dem vielversprechenden Namen „Tango“ bei Young & Cold erschienen ist. Ich möchte vorwegnehmen: Nach dem Durchhören des Debüts ist mir bewusst geworden, wie überfällig diese musikalische, regenbogenfarbene Brücke zwischen der queeren und der schwarzen Szene gewesen ist.

Bevor wir uns nun der Musik widmen, vielleicht noch eine kurze Erklärung. Die Gothic-Szene ist seit ihrer Entstehung auch ein Schutzraum für Menschen mit queerem Hintergrund, es spielte nie eine Rolle, mit welchem Geschlecht man sich identifizierte oder inszenierte, weil man musikalisch auf der gleichen Wellenlänge schwebte und sich mit der gefühlten Melancholie und Traurigkeit auf der Tanzfläche begegnete. Allerdings gibt es zwischen typisch „queerer Musik“ und typisch „gruftiger Musik“ eine nicht wegzudiskutierende Diskrepanz, man lausche dazu diesem interessanten Podcast. Lady Gaga ist mit „Born this way“ die aktuelle Königin der queeren Hymnen. Queere Musik, so scheint es, ist energiegeladen, farbenfroh und kämpferisch. Es wurde also höchste Zeit, dass queere Musik mit der typischen Gothic-Attitüde, wie Hoffnungslosigkeit und Depression endlich auch gruftige Tanzflächen erobert.

Hier kommt Paura Diamante ins Spiel, die im sexy schwarzem Outfit, Smokey Eyes, Wolfgang-Petry-Gedächtnis-Perücke und mit glitzerndem Schweif singend den queeren Regenbogen wie eine Brücke überquert, der sich hinter dem bunten Zenit in triefendem Schwarz verliert. Ob sie dabei den „Tango“ tanzt, der dem Album seinen Namen spendete, ist nicht überliefert.

Man nehme die beiden Stücke „Munich White“ und den Titelsong des Albums „Tango“ als musikalisch Untermalung dieses Bildes. Während das erste Lied mit einem catchy Beat und funkelnden Synthie-Klängen in einem repetitiven Chorus dahinplätschert, der beim nächsten CSD tanzende Anhänger hinter einem Wagen versammeln könnte, dürfte „Tango“ düster stampfend und melodisch fordernd über die Tanzfläche jeder angesagten Dunkeldisco fegen. „Wir sind die Kinder dieser Nacht, aus welkem Fleisch gemacht – unsere Ekel wird Staub, bis der Morgen graut„. Die Pikes der Dark-Waver rutschen im Takt über die glatten Dancefloor. „Kinder der Nacht“ ist unser Stichwort.

Man nehme die beiden Stücke „Munich White“ und den Titelsong des Albums „Tango“ als musikalisch Untermalung dieses Bildes. Während das erste Lied mit einem catchy Beat und funkelnden Synthie-Klängen in einem repetitiven Chorus dahinplätschert, der beim nächsten CSD tanzende Anhänger hinter einem Wagen versammeln könnte, dürfte „Tango“ düster stampfend und melodisch fordernd über die Tanzfläche jeder angesagten Dunkeldisco fegen. „Wir sind die Kinder dieser Nacht, aus welkem Fleisch gemacht – unsere Ekel wird Staub, bis der Morgen graut„. Die Pikes der Dark-Waver rutschen im Takt über die glatten Dancefloor. „Kinder der Nacht“ ist unser Stichwort.

Die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Electrosexual, der die Songs vor allem elektronisch aufarbeitete, verleiht dem Album von Paura eine sehr gelungene und thematisch dichte Atmosphäre. Allerdings probiert sich Paura auch musikalisch aus und präsentiert mit „Sleepwalker“ einen vom gregorianischen Gesängen und Dead Can Dance inspirierten Track, während sie sich in „Children of Europe“ im Neofolk ausprobiert. Dieses Genre erscheint auch der passende Rahmen für den Song zu sein, der ihr persönliches Manifest spiegelt, dass sie zur Beschreibung des Album beigefügt hat:

„Dabei bilden die politischen Ereignisse der vergangenen Jahre […] die Folie, auf der das Album kritische Fragen zu stellen versucht. Welche Verantwortung tragen ehemalige europäische Kolonialmächte im Angesicht der weltpolitischen Gesamtsituation? Wie stark reichen (gesellschafts-)politische Zusammenhänge in das Leben jeder einzelnen, in einem sicheren und wohlhabenden Europa aufgewachsenen Person hinein? Wie gehen Menschen in Europa mit der ethisch-moralischen Verantwortung um? Wie verarbeiten sie die Tatsache, dass sie in einer Wohlstandsblase leben, während um sie herum die Welt aus den Fugen gerät und immer mehr Menschen tot an die Küsten des Mittelmeers gespült werden? Die aus diesen politischen Realitäten resultierende Hilflosigkeit und Depression, die Abgründe der „Kinder Europas“, versucht „Tango“ allerdings nicht zu werten, sondern vielmehr von innen heraus zu beschreiben.“

Ich bin skeptisch, ob man diese Tiefe innerhalb der Songs spüren kann, bin aber beeindruckt, wie reflektiert, aufmerksam und nachdenklich Paura Diamante die Umwelt wahrnimmt und versucht, sie in einem musikalischen Konstrukt zu spiegeln.

Gegenüber dem Magazin „Bouygerhl“ beschreibt in einem Interview mit Zacker das Video zum Song „Vampires“ mit ebendieser bedeutungsschwangeren Atmosphäre: „Der Vampir interessiert mich eher als Symbol für eine brüchige, marode und von Moral befreite Dekadenz.“ Glücklicherweise nimmt das Video mit expressiver Übersteuerung ein wenig Fahrt aus der vielleicht etwas überladenen Beschreibung.

Mit dem Cover vom Stefan Waggershausen Klassiker „Zu nah am Feuer“, der das 1984 zusammen mit Alice ins Mikrophon trällerte, endet er Reigen der Genre. Gemeinsam mit DIAF ist er „So nah am Feuer“. Habe ich mich nun verbrannt?

Fazit

Paura Diamantes Debütalbum „Tango“ ist großartig geworden und glänzt allein durch den möglicherweise unbeabsichtigten Versuch, eine Brücke zwischen queerer Musik und der schwarzen Szene zu bauen. Dabei probiert sich das Album in verschiedenen Genres aus, bedient Neofolk (Anspieltip: Children of Europe), erinnert entfernt an Dead can Dance, schwenkt wiederum auf Pop-Tracks für illustre Abende, um schließlich in einer potenziellen Dark-Elektro-Hymne (Anspieltip: Tango) den Ende des bunten Regenbogens zu erreichen, der wie zuvor erwähnt, in tiefstem Schwarz verläuft. Kein düsteres, waviges oder thematisches Konzeptalbum, sondern eine Art musikalischer Selbsterfahrungs-Spielplatz mit Anspruch, bei dem man der Künstlerin fasziniert beim Spielen zusieht. Für eingefleischte Gothics wahrscheinlich nicht „Gothic“ genug und für Liebhaber queerfreundlicher und lebensbejahender Hymnen wahrscheinlich zu düster.

Ich bin mir unsicher, wie sich Paura Diamante musikalisch positionieren möchte, oder ob sie es vorzieht, auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Ich würde es begrüßen, wenn sie noch tiefer in die Szene-Musik eintauchen würde. Das Augsburger Label „Young & Cold“, das ihre Musik unter die Leute bringt, steht schonmal auf der schwarzen Seite des Lebens. Das Zeug, die verschiedensten musikalischen Genre zu bedienen, hat sie allemal. Am eindrucksvollen Styling, das auf ganzer Linie überzeugt, wird es jedenfalls nicht scheitern.