Immer dann, wenn man in der Geschichte des Gothic gräbt, laufen einem die Hammer-Filme über den Weg, die zwischen den 50ern und den frühen 70ern entstanden sind und nicht unbedingt zu den großartigsten Filmen der Filmgeschichte zählen sondern wegen ihrer Qualität schnell in ein eigens dafür geschaffenes Genre gesteckt wurden, die B-Movies. Kurioserweise ist die Wirkungszeit der Filme die Geburtsstunde vieler späterer Musiker, von denen einige aus ihren Erinnerungen daran Einflüsse in Stilistischer und Ästhetischer Hinsicht machten. Doch wie lässt sich Hammer-Horror und Gothic in stilistischer Hinsicht unter einen Hut bringen?

Kate Bush veröffentlichte 1978 ihr Singledebüt und bediente sich Emily Brontes Saga „Die Sturmhöhe“, die in den kahlen Hochmooren Yorkshires zur Winterzeit spielt und mit allem ausgestattet war, was wir heute als Gothic bezeichnen würden . „Wuthering Heights“ ist aber auch ohne den literarischen Bezug ein frühes Genre-Meisterwerk, auch wenn es ungewöhnlich und anders erscheint. Das Werk blieb von der Kritikern verkannt, erst ihr Album Lionheart verhalf ihr zum Durchbruch, auch wenn sie in einem völlig anderen Genre agierte.

Doch Kate Bush scheint die erste Verbindung zu „Hammer Horror“ zu sein, denn dieses Stück von Album „Lionheart“ war ihr Tribut an die Filmstudios, die mit ihren schockierenden Billigproduktionen eine Zeit lang zum Dauerbrenner des britischen Fernsehen wurden, der die Filme regelmäßig an Freitagabenden auf den Schirm brachte. Der Titel selbst entstand 1976 und ist auf einem frühen Demo zu hören, das in Bush-Fan-Kreisen als The Cathy Demos in Umlauf ist. „Hammer Horror“ erschien schließlich auf dem bereits erwähnte Album Lionheart.

Der Anfang spielt auf einer der drei Filmversionen von „Der Glöckner von Norte Dame“ an, die damals in Umlauf gewesen sind und von denen kurioserweise keine von den Hammer Studios produziert wurden. Doch allein der Name des Titels erzeugte allein durch den Bezug zu den berüchtigten Studios ein gruselige Atmosphäre. Mitte der 70er war „Hammer Horror“ bereits zum Synonym für abgeschlagene Köpfe von kreischenden, leicht bekleideten Damen geworden. Kate Bush gestand, „dass sie nachts das Licht anlassen musste, nachdem sie die ersten Hammer-Horrorfilme gesehen hatte. “ Und obwohl den meisten die Lächerlichkeit der Darstellung mehr als bewusst war, so übten die Eindrücke dennoch ein beklemmendes Gefühl aus, wie Peter Murpy von Bauhaus zugab: „Bevor ich alt genug war, um ein bisschen schlauer zu sein, waren Hammer-Horrorfilme für mich etwas richtig schreckliches. Später natürlich, nachdem ich ein paar gesehen hatten, habe ich darüber gelacht.“

Die ersten, die ganz bewusst mit der fragwürdigen Ästhetik dieser Filme in ihrer Musik spielten war Siouxsie & The Banshees. Allen voran die Frontfrau selbst, die mit ihrem Makeup und ihrer Kleidung die Augen der Zuhörer schockierte, während sie ihre mit ihrer unverwechselbaren Stimmen ihre Songs von der Bühne präsentierte. „Wir wollen die Leute einfach nur provozieren. So, als ob man über Spastiker lacht. Wir haben einen morbiden Sinn für Humor. Ich glaube, dass jeder kranke Dinge im Grund lustig findet, wenn er mal ehrlich darüber nachdenkt. Als ich noch jünger war, habe ich nichts anderes gelesen als die billigen Horrortaschenbücher von Herbert van Thal. Meine Lieblingsfilme waren die Hammer-Filme, vor allem die mit Vincent Price. Seine Art zu spielen ist so billig und offensichtlich, aber gleichzeitig unglaublich wirkungsvoll. Mann sollte niemals Angst haben, billig zu sein.“

Hammer ist Grundstein für eine neue Interpretationswelle der klassischen Charaktere wie Frankenstein oder auch Dracula, die das ältere Publikum noch aus den Stummfilmproduktionen der 20er und 30er Jahre kennt. Sie erheben den Horror in eine neue, eine farbige Dimension denn die Studios arbeiten schon 1957/58 mit Farbfilmen. „Der Fluch von Frankenstein“ und „The Horror of Dracula“ werden erneut sehr erfolgreich und „katapultieren das Tandem Christopher Lee und Peter Cushing zu den größten Stars des phantastischen Films seit Bela Lugosi und Boris Karlof“

Die Studios bauen ihren Erfolg konsequent aus, bevor die Filme Anfang der 70 Jahre beginnen zu floppen. Amerikanische Studios laufen den billig produzierenden Briten mit ihren aufwendigen Horror-Produktionen schnell den Rang ab. Die Nacht der lebenden Toten, der Exorzist und auch das Texas Chainsaw Massaker spielen sich nun in die Gunst des Publikums.

Mit der Gothic-Bewegung der frühen 80er verselbstständigt sich dann das Phänomen der Hammer Horror Produktionen. Nach den ersten musikalischen und stilistischen Errungenschaften von Siouxsie & The Banshees übernehmen immer weitere Anhänger der Bewegung die Stilvorlage und beziehen sich dabei direkt auf die Filme der Studios. Als das legendäre Batcave im Juli 1982 seine Pforten öffnet, spielt Hammer Horror auch bei der Ausstattung des Clubs eine gewichtige Rolle. „Mit einem winzigen Lift ging es vier Stockwerke nach oben, wo man durch einen Durchgang in Sargform in einen kleinen Raum gelangte, der gleichzeitig Kino, Kabarett, Theater, Disko und Liveclub zu sein schien.“ Als gruselig ironische Hintergrundbemalung dienten eben diese „Gothic-Fiction“ Klassiker und Filme der Hammer Horror Produktionen, die im dortigen Kino gezeigt, oder auf Leinwände projiziert wurden.

1985 schließt das Batcave seine Pforten sorgt aber nachhaltig dafür, das Hammer Horror ein integraler Bestandteil der frühen Gothic-Szene wird. Immer wieder werden Stilgeber und Szene inhaltlich zusammengebracht, 1987 sorgt Chris Nicholson in einer BBC Radioreportage für ein Zusammenschluss: „…Doch im heutigen Großbritannien ziehen die meisten Gothics (oder Goths, wie sie meist genannt werden) ihre Inspiration größtenteils aus den Horrofilmen der Hammer-Studios aus den 1930er und -40er Jahren: Frankenstein, Dracula.“

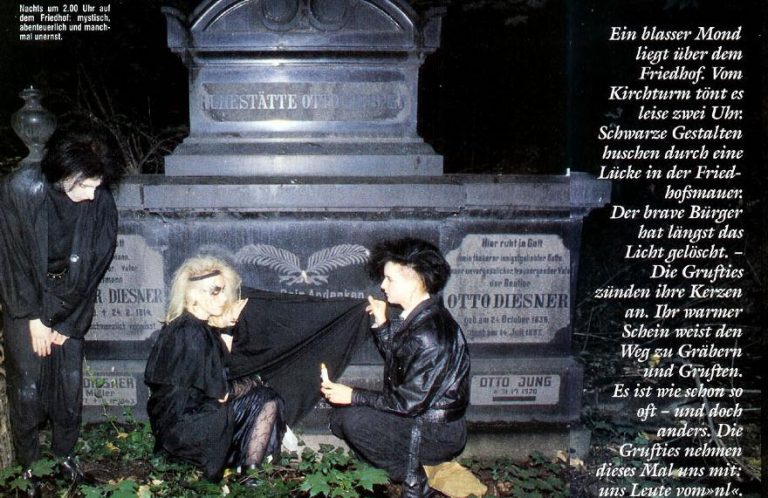

Bedeutungsgeladene Schwangerschaften, die die Symbolik völlig falsch interpretieren nehmen ebenfalls von nun an ihren Lauf. Hammer-Horror ist und bleibt ein Selbstläufer. Vom Bestandteil einer Bühnenperformance bis zum Quell für Klischees wie Satanismus oder Leichenschändung vergehen lediglich 10 Jahre. Ernsthaftigkeit und Ironie sind jedoch zwei Dinge, die in der Szene direkt nebeneinander existieren und immer wieder zu Verwechslungen führen. Niemand würde heute noch bestreiten das Horror-Filme aus den Hammerstudios eine gewisse Ironie besitzen und das eben diese Ironie auch von den frühen Bands so verstanden wurde.