Der Fangzahn kämpf wie kein Zweiter mit den Unwürdigkeiten des Alltags. Das einst gefährliche Wesen der Unterwelt ist zum Schreibtischtäter verkommen, der tagtäglich mehr oder weniger sinnvollen Aufgaben bewältigt, um am Monatsende genug Kohle zwischen den Zahnlücken anzuhäufen. Was ist aus den goldenen Zeiten geworden, wo dem Fangzahn seine Beute, die er mit dem Beißen unschuldiger Menschen verdiente, ausreichte? Nein, auch in der Unterwelt muss man Miete bezahlen und das Fegefeuer brennt auch nicht von alleine. Alana Abendroth könnte ja als erfolgreiche Autorin des besten Orakels der Welt ein wenig von ihrem Vermögen, dessen Existenz der Fangzahn lediglich vermutet, abgeben. Dann wäre es wohl nicht mehr zu wenig.

Wochenschau: Von Höllengruben, Totenkulten und einem See aus Gebeinen

Obwohl ich es sicherlich schon an vielen verschiedenen Stellen erwähnt habe, möchte ich aus aktuellem Anlass trotzdem noch mal darauf hinweisen: Ein Blog über die Szene, der sich nicht ausschließlich mit Musik beschäftigt, sondern vielmehr dem „Szene-Leben“ ist auf seine Leser angewiesen. Schickt uns interessante Links und Videos, nennt unterrepräsentierte Themen, erzählt von handfesten Skandalen oder verfasst berührende Nachrufe. Gerade in Zeiten einer gewissen sozialen Isolation fehlt mir oftmals der Weitblick und inspirierende Input von außen. Meist reichen ein paar schnelle Worte oder ein Link via E-Mail oder auf einem der anderen Kanäle, gerne nehmen wir aber auch Eure Erinnerung, Berichte und Erzählung auf und machen da – gemeinsam mit Dir – eine tollen Artikel draus. Wir sind auch ständig auf der Suche nach Bildmaterial rund um die Szene, die wir in unserer Bilddatenbank zur Bebilderung von Artikeln verwenden können und suchen auch stets nach neuen Friedhofsbildern, wissenschaftlichen Arbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten und sonstigen Texten, die durch die Teilung mit anderen einen ganz neuen Wert erfahren. Ich freue mich auf eure Nachrichten! Bis dahin, wieder mal ein paar Links aus der Vergangenheit.

Video aus dem jemenitischen „Höllenbrunnen“ | KFMW

Der Brunnen von Barhouts, der auch „Höllenbrunnen“ genannt wird, soll von einem Dämon bewohnt werden. Den fanden die Forscher allerdings nicht, die Höhle hat „wenig Sauerstoff, keine Belüftung und ist bislang kaum erforscht. Erst im September 2021 drangen erstmals acht Fachleute bis zum Boden der Höhle in einer Tiefe von 112 Metern vor und sammelten Boden-, Gesteins-, Wasser- und Tierproben. Am Boden der Höhle befanden sich Schlangen, tote Vögel sowie lindgrüne und graue Höhlenperlen. Als Ursache für die zuvor festgestellten üblen Gerüche wurden die verwesenden Vögel ausgemacht.“

LED-Atemschutzmaske direkt zum Marktstart ausverkauft | Heise

Razer Zephyr heißt das Produkt, das Cybergoths in armschwingende Ektase versetzte. Die LED-Maske, über die ich bereits im Juni 2021 berichtet habe, ist gleich zur Markteinführung ausverkauft. „In Deutschland ist die 109 Euro teure Atemmaske unmittelbar nach dem Verkaufsstart bereits ausverkauft. Zephyr wurde laut Razer im Labor auf 99-prozentige bakterielle Filtrationseffizienz getestet, allerdings fehlt der Maske eine unabhängige Zertifizierung. Die Maske ist mit abnehmbaren und aufladbaren aktiven Lüftern ausgestattet. Die Filter für Razers Maske müssen nach drei Tagen ausgetauscht werden, 10 Sets kosten dabei 35 Euro und halten 30 Tage. Sie filtern die Luft laut Razer sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen.“ (Danke Arno!)

Woher kommen die Toten vom „See der Gebeine“? | Tagesspiegel

Hach, was wäre die Welt ohne ihre immer noch existierenden Mythen und Legenden? Mich fasziniert diese moderne Suche nach Antworten und Erklärung für menschliche Verhaltensweisen und Geschichten immer aufs neue. Sowie der See der Gebeine, der auch nach zahlreichen Untersuchungen immer noch Rätsel aufgibt. „Im und am Roopkund-See im indischen Himalaya-Gebirge liegen die Knochen Hunderter Toter – nun haben Wissenschaftler neue Erkenntnisse über ihre Herkunft gewonnen. Die Knochen im „See der Gebeine“ haben demnach ein unterschiedliches Alter und stammen von Menschen verschiedener Herkunft, schreibt ein internationales Forscherteam im Fachmagazin „Nature Communications“. Eine Naturkatastrophe scheide als Erklärung für den bislang rätselhaften Tod der Menschen damit aus.“ (Danke Caro)

Torajas bizarres Erbe – Ma’Nene – Pflege der Vorfahren | Claudio Sieber

Hilflose Helfende – Tierärzt*innen habe hohe Selbstmordraten | TAZ

Platten doppelt so teuer: Wie der Brexit britische Indie-Labels vom Rest Europas trennt | Bayern2

Der Brexit hat Großbritannien bisher mehr geschadet, als es genützt hätte. Es gibt kaum einen Wirtschaftszweig, der nicht unter der Abkopplung von Europa leiden würde. Auch die Indie-Kultur, kleine unabhängige Labels, leidet massiv unter unklaren Regeln, Zöllen und Versandproblemen. Teilweise hat sich der Preis für Platten verdoppelt: „Die Ironie ist schon bitter. Großbritannien war tatsächlich die Geburtsstätte der selbstermächtigten Indie-Label-Kultur, wie wir sie seit den Achtzigerjahren kennen, und Rob Pursey stand dabei selbst als Gründungsmitglied der C86-Band Talulah Gosh schon vor 35 Jahren im Zentrum des Geschehens. […] Aber der Brexit hat das mit einem Schlag zunichte gemacht. Purseys Perspektive klingt dementsprechend realistisch pessimistisch: „Ich sehe zwei Versionen der digitalen Zukunft. Die eine, repräsentiert von Bandcamp, wo man Kontrolle über sein eigenes kreatives Leben erhält, und die andere, verkörpert von Spotify, wo einem die Rechte und Einkünfte von jemand so Großem gestohlen werden, dass man unmöglich mit ihm darüber streiten kann.“

Schweizer Toilette im Totenkopfdesign | Skullpot

Endlich bekommt das stille Örtchen eine entsprechende Entsorgungsstelle für verbrauchte Nahrung. Mit anderen Worten, der Schweizer Hersteller „Skullz“ hat eine Toilettenschüssel im Totenkopf-Design herausgebracht. Rund 600€ werden für die Standard-Version in glänzendem Weiß fällig, es gibt aber auch noch eine schwarze und eine goldenen Ausführung. Da bekommen so machen Beleidigungen eine ganz neue Sinnhaftigkeit.

Nebelhexe-Sängerin Andrea Haugen unter Terror-Opfern in Norwegen | Rolling Stone

Ein 37-jähriger Däne hat am 13. Oktober 2021 fünf Menschen im norwegischen Kongsberg ermordet. Unter den scheinbar wahllos gewählten Opfern ist auch die Musikerin Andrea Haugen, die mit ihren musikalischen Projekten in der Gothic-Szene keine Unbekannte war. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. „Andrea Haugen (geborene Meyer), deutsche Metal-Musikerin und Autorin, war unter den fünf Menschen, die letzte Woche bei einem Anschlag im norwegischen Kongsberg ihr Leben verloren. Haugen war vor allem bekannt geworden durch ihre Projekte unter den Pseudonymen „Nebelhexë“, „Andrea Nebel“ und „Hagalaz‘ Runedance“.“ Die Opfer wurden allerdings nicht durch Pfeil und Bogen tödlich getroffen, sondern offenbar durch eine spätere Messerattacke, wie die Behörden berichten.

The Cure’s Evolution: From Goth to Pop and Back Again | Trash Theory

Ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber vielleicht noch mal eine spannende Zeitreise durch die vielen Stilveränderungen, die die Band durchgemacht hat. Vielleicht sehen wir mit dem neuen Album, wenn es dann mal irgendwann erscheint, wieder eine neue Richtung?

Steampunks aufgepasst: Mechanisch analoges Zählwerk | KFMW

Hier gibt es Inspiration für das nächste Bauprojekt während der kalten Wintertage. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie er sich die Einzelteile zusammengestellt hat. Kommt sowas aus dem 3D-Drucker?

Spontis-Magazin 2021 – Es wird endlich gedruckt! – Update #4

Goth sei Dank! Endlich ist das Magazin fertig zusammengebaut, gestaltet und korrigiert. Heute sind die Daten an die Druckerei gegangen, die Taschen hatte ich bereits letzte Woche beauftragt. Mit ein bisschen Glück habe ich dann Ende November die Magazine und Taschen beisammen und kann mit dem Versand beginnen. Die Buttons sind bereits fertig und auch die versprochenen CDs von Hagen liegen bereit. Sogar Umschläge und Briefmarken habe ich bereits besorgt.

Das Magazin

2.210,91€ sind letztendlich zusammengekommen. Ein fantastischer Betrag! Das hat uns finanzielle Freiheit beim Magazin ermöglicht und hat einige Preissteigerungen aufgefangen. Wie angekündigt konnten wir wieder 48 Seiten Inhalt zusammenstellen, der Dank der vielen Gastautoren auch sehr abwechslungsreich und spannend geworden ist. 250 Hefte wurde in Auftrag gegeben, bisher gibt es rund 180 Vorbestellungen. Es gibt also noch ein wenig Luft, sich eins der limitierten Hefte zu sichern. Einfach hier mitmachen!

Die Druckerei hat leider die Preise erhöht und so wurden 743,98€ für den Druck fällig (im Vorjahr kostete die gleiche Bestellung 594,12€). Sicherlich hätten wir hier sparen können, wenn wir an der Ausführung gespart hätten, aber uns war wichtig, ein besonderes Magazin auch in entsprechender Qualität zu verschicken.

Die Tasche

Die Taschen gestalteten sich tatsächlich etwas schwierig, denn zunächst meldete die ursprüngliche Druckerei, keine schwarzen Beutel mehr auf Lager zu haben und in absehbarer Zeit auch keine nachliefern zu können. Offensichtlich machen sie auch hier die weltweiten Lieferschwierigkeiten bemerkbar. So haben wir uns eine andere Druckerei gesucht und sind letztendlich auf Deviate Industries aus Leipzig gestoßen worden (Danke Daniel!). Nach einem netten Kontakt sind wir auch preislich zusammengekommen, uns die Taschen im Siebdruckverfahren anfertigen zu lassen.

Auch hier liegen wir deutlich über dem Preis, den wir letztes Jahr erzielt haben. Wenn die Qualität hier auch stimmt – oder sogar noch besser ist – dann wäre ich froh, diese kleine Manufaktur aus der Heimat des WGT zu unterstützen. 200 Taschen werden bedruckt, damit jeder Vorbesteller auch die angekündigte Tasche erhält. Ich bin auch zuversichtlich, dass der übrig gebliebene Betrag die anfallenden Versandkosten deckt, erstklassig!

Wenn jetzt nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert, werde ich Anfang Dezember mit dem Versand beginnen und hoffentlich alle Empfänger bis zum Weihnachtsfest erreichen.

Ich hoffe, Eure Geduld wird belohnt und das Magazin gefällt Euch. Uns dreien hat es gefallen und glaubt uns, wenn wir sagen, dass wir unsere größten Kritiker waren. Ich schätze aus dem Text und den Bildern der Entwürfe, Chatverläufe und Trello-Boards könnte man ein weiteres Magazin füllen. Sabrina und Orphi haben neben ihrem privaten und beruflichen Alltag wirklich tolle Arbeit geleistet und mich mit meinen Sonderwünschen tapfer ertragen!

Nu-Goth oder Goth-Rap? – Alte Klischees für neue Ohren

Goth-Rap nennt sich angeblich ein aktueller musikalischer Trend, der in der letzten Zeit hauptsächlich über Tik Tok und Instagram Verbreitung fand. Ich würde ihn vielmehr als Nu-Goth betiteln, wenn wir denn schon eine Schublade finden müssen, denn um Rap handelt es sich meiner Ansicht nach nicht. „Nu“ ist nämlich nicht der Sound der Musik, sondern der Inhalt. Bands wie Kobenz, Corpse, DeathbyRomy oder auch Carolesdaughter thematisieren psychische Störungen, Gewalt, Drogenkonsum oder auch BDSM in ihren Songs. Allerdings ohne aufklärerische Distanz, sondern vielmehr mit einer nachfühlenden, fast schon leidenschaftlichen Attitüde.

Goth-Rap auf dem Vormarsch?

Das amerikanische „Vents Magazine“, behauptet im Artikel The Rise Of Goth Rap, dass ebendiese Musik auf dem Vormarsch sei. Und tatsächlich hat Corpse hat mit seinem Song „E-GIRLS ARE RUINING MY LIFE“ bereits 47 Millionen Aufrufe bei Youtube gesammelt. Das knapp 2 Minuten lange Stück ist charakterisiert durch die Stimme des Sängers, die in Teilen fast schon diabolisch tief verzerrt klingt, wenn er „Choke me like you hate me, but you love me“ ins Mikrofon haucht, bevor er konstatiert „Man, I swear these goth girls finna fuck up my life„. Kobenz allerdings, der musikalisch ähnlich klingt, ist weniger bekannt, wenn er in seinem Song vom „Gothbxtch“ singt, die angeblich „seinen Namen schreit„.

Allerdings haben beide Songs wenig Rap-Attitüde, sondern vielmehr ein erzählenden Charakter, der auf einem durchaus interessanten Sound getragen wird. Ich bin mir unschlüssig, ob der Text nur schockieren oder provozieren soll, mit „Goth“ hat das meiner Ansicht nach allerdings wenig zu tun. Es wirkt, als treffen alte Klischees auf neue Ohren.

Nu-Goth als spannende Alternative

Gut, das „Nu-Goth“ habe ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt, um darzustellen, dass ich diese junge, neue Attitüde bei einigen jungen Künstlern durchaus für gruftig erachte. Carolesdaughter, die auch in dem Artikel des „Vent Magazine“ genannt wird, dürfte man sicherlich mit dem Label „Goth“ schmücken, ohne jetzt explizit einzuschätzen, ob sie sich jetzt tatsächlich unter dieses Label stellen will. Auch bei „DeathbyRomy„, die ich im Zuge meiner Recherche entdeckt habe, bleibt die Unsicherheit, ob wir es hier mit Goth zu tun haben. Aber hier wären wir wieder beim „Nu“, also beim neuen, noch nicht dagewesenen.

Carolesdaughter macht es mit ihrem Song „Violent“ nicht leicht, sich auf ihre Musik einzulassen, so weit entfernt scheint der Sound ihrer Lieder vom üblichen Territorium unserer üblichen Musik zu liegen und dennoch versprüht sie den Charme eine gruftigen Alternative zu Billie Eilish. Ihre Lieder sind eingängig und inhaltlich sperrig, so erschließt sich dem Zuhörer nicht, worauf sie hinauswill, wenn sie sich wünscht „Please Put Me In A Medically Induced Coma“ – oder vielleicht ist es einfacher, als wir es uns denken. Denn wahrlich, aktuell ist der Wunsch nach einem künstlichen Koma nachvollziehbar. Frei nach dem Motto: Weckt mich erst wieder, wenn die Pandemie vorbei ist.

Sie macht sich textlich kompatibel mit den Gedanken junger Leute, wie sie in einem Interview angibt: „I think it’s a song everyone can relate to, I love to hear all the different interpretations because it really isn’t about one situation it’s a collective of many experiences resulting in that specific emotion of ‘don’t make me get violent’. It got such a quick response through Tik Tok especially because I think a lot of young people can find familiarity in my experiences as a girl in this generation and the struggles we face.“

DeathbyRomy ist eine junge Patchworkkünstlerin, die mit Alice-Cooper-Makeup und einer Mischung aus Goth-BDSM-Streetwear auf sich aufmerksam gemacht hat, während sie sich musikalisch als härtere Alternative zur eingangs erwähnten Billie Eilish wohlfühlt. Eben das Ergebnis von dem, was die Eltern ihr an Einflüssen mitgegeben haben. Aber ist sie jetzt stellvertretend für „Nu-Goth“?

Letztendlich ist es nicht das Label, das Musik gruftig macht, sondern die Wirkung. Verwöhnt von unzähligen neuen Spielarten und Labels des „Gothic“, die sich seit den 80ern entwickelt haben, scheint man verlernt zu haben, dass weniger um die Musik, als um die Atmosphäre geht, die Gothic-Musik meiner Ansicht nach ausmacht. Wir suchen Musik nach ihrer Bezeichnung, in dem wir in den Musikbibliotheken nach entsprechenden Tags suchen oder uns darauf verlassen, dass Plattenlabel uns vorgeben, was gruftige Musik ist. Entscheidet selbst, welcher der vorgestellten Bands ihr eine Form der Atmosphäre entlocken könnt.

Dass jetzt Themen wie psychische Störungen, Depression oder Drogen wieder in der Musik zu finden ist – um noch mal auf den Artikel im oben genannten Magazin einzugehen – liegt auf der Hand. Tatsächlich sind sie sogar überfällig geworden, denn die Pandemie hat uns einen ganz neuen, nicht allzu rosigen Einblick in die Menschheit gegeben, den es zu verarbeiten gilt. Musikalisch und Inhaltlich. Das ist bei etablierten Künstlern unseres Genres bisher zu kurz gekommen, wie ich finde.

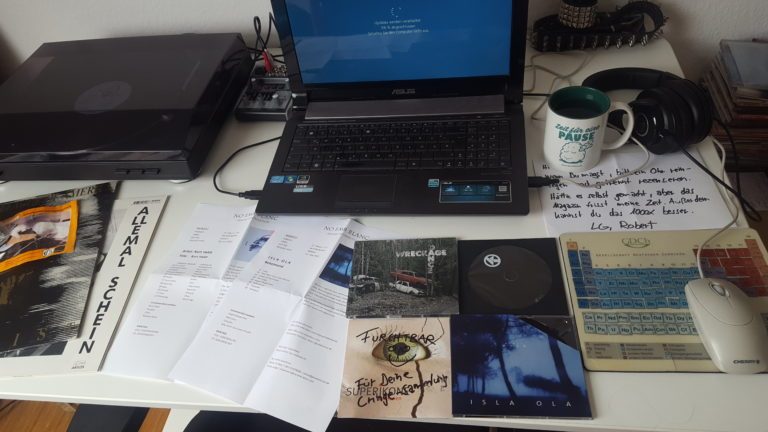

Musikalischer Briefkasten #14 – Handfeste CDs im sonst digitalen Posteingang

Üblicherweise gelangen Hinweise und Musiktipps bei Spontis in den digitalen Musikbriefkasten. So war ich etwas überrascht, vor einigen Monaten ein kleines Päckchen vom Robert in meinem analogen Pendant zu finden. In diesem befanden sich vier CDs und ein Zettelchen, mit der Bitte um eine Rezension zu diesen Einsendungen. Da mir Roberts Wunsch Befehl ist, setzte ich mich (mit ein wenig Verzögerung im Betriebsablauf) die Folgemonate abends in mein stilles Kämmerlein und lauschte Silberling um Silberling, um euren Horizont ein wenig erweitern zu dürfen.

Wreckage Dance – Wreckage Dance

Die Ersten in der Reihe sind Wreckage Dance mit ihrem ebenso betitelten Debütalbum. Das passend dazu gewählte Cover lässt den Wunsch aufkeimen genau dort in wolkenverhangener Nacht, bei Feuertonne und netten Menschen Musik zu genießen… Jedoch zerfetzt die Realität diesen Gedanken sofort wieder, daraus wird vorerst nichts. Um nicht in Trübsal hinabzusinken, mache mich in diesem informativen Interview hier daher etwas schlauer, während die CD meinen mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Laptop abheben lässt…

Das 3-Mann-Projekt um Initiator Julian, sowie dessen Freunde Friedi, Henrik hat offenbar bereits bandtechnische Vorerfahrung u.a. bei „Ghosts Of Dawn“ (Tip!), „Wolfsuit“ (siehe Briefkasten #5) und der Crust Punk-Ban“Shudder And Spit“ gesammelt.

Während ich durch das atmosphärisch gehaltene Intro lausche und sich das erste Stück, talk too much, aufbaut, meine ich vor allem den Sound erstgenannter Band herauszuhören. Was allerdings nicht verwundert, siedeln sich Wreckage Dance beim weiteren Durchhören stilistisch doch klar im klassischen, gitarren- und bassgetriebenen Gothic Rock/Deathrock an. Hängen bleibe ich bei dem Titel Stonewall Was A Riot, sowie All The Best, meinem persönlichen Highlight. Der zurückhaltende Einsatz von Elektronik-Elementen und einem Saxophon durch den Gastmusiker Tajo rundet das Album sehr gut ab, daher: Daumen hoch!

Isla Ola – Nebelmond

Einen Monat später, die weiße Milch des Abends legt sich wie ein Schleier über die Wiesen…

Das Ende eines langen und anstrengenden Tages. Den verbliebenen Rest davon irgendwie sinnvoll nutzen wollend werfe ich Isla Olas Debütalbum „Nebelmond“ ein, welches schon seit Wochen auf dem Arbeitstisch liegt und mangels Gelegenheit bisher nicht in meine Gehörgänge kriechen durfte. So drücke ich auf Shuffle/Play und lasse meinen Alltag los…

Elektronisch-synthetische Klänge werfen sich mir entgegen, unterkühlt und kompositorisch auf das Wesentliche reduziert, brummeln mir Bass und Drumcomputer beim titelgebenden Nebelmond entgegen. Die recht dunkle Stimme Jesmaris sprüht ihren eigenen, ausgebrannten Charme aus, kontrastiert durch die sparsam-pulsierende, jedoch wirkungsvolle, instrumentale Unterstützung Stefans.

Spätestens bei Grave Of The Future, bei der Jesmaris leidende Stimme fast zu zerbrechen scheint, drängt sich mir das Gefühl, dass das Leben manchmal einfach nur sinnlos ist. Versinken greift diese Atmosphäre, diese Leere in meinem Kopf auf und hinterlässt diese mit einem Hauch von…

Nichts.

Fazit: Mit „Nebelmond“ haben Isla Ola ein in seiner Art äußerst eindringliches Werk geschaffen, welches die Herzen aller Melancholiker höher schlagen lassen dürfte.

Kurs Valüt – Kurs Valüt

Im Kontrast zu La Isla Ola kommt in der zweiten Hälfte etwas mehr Schwung in den Beitrag. Das 2017 gegründete Projekt Kurs Valüt (dt. vermutlich „Wechselkurs“) begibt sich mit ihrem ebenso betitelten, zweiten Album auf die Pfade rythmisch-elektronischer Musik.

„Dnjepropop“, wie die beiden Macher, Eugene Gordeev und Eugene Kasian, ihre Spielart aus dem industriellen Zentrum der Ukraine nennen, pulsiert bereits beim einleitenden Stück (s. Video) im Takt minimaler, repetitiver Klänge. Fast, wie einst die Stahlwerke und Hütten des Donbass vor ihrer Lähmung durch den dortigen, bewaffneten Konflikt.

Ziehen sich Rhythmus und synthetischer Bass im Hintergrund nach dem energischen Einstieg wie ein roter Faden durch das weitere Album, zeigt dieses sich mit jedem Stück akustisch von einer leicht anderen Seite. Themen wie Ranok (Morgen), Karantin (Quarantäne), Lezo (Klinge), Chas (Zeit) oder Rivnovaga (Gleichgewicht) lassen eine Beschäftigung mit Themen erahnen, welche direkt aus dem Leben der beiden Eugenes in Textform gepresst zu sein scheinen. Reimt sich zumindest mangels Sprachkenntnis mein Gehirn zusammen.

Wer weiß, vielleicht höre und tanze ich eines Abends mal dazu… Bis dahin bereichert die CD jedenfalls meine kleine Kollektion.

Superikone – Traenen

Zum Abschluss liegen – von Robert bereits witzelnd mit „für deine Cringe-Sammlung“ angekündigt – mir hier nun die Traenen des Im deutschsprachigen ElektroPops angesiedelten kölner Ein-Mann-Projektes Superikone um Mastermind Malte El Niño vor.

Die mir vorliegende Variante der 2018 veröffentlichten Single enthält zehn Versionen des namengebenden Liedes, was zumindest in meiner Ansicht etwas gewöhnungsbedürftig ist. Inhaltlich wird das Ende einer Beziehung behandelt, während das musikalische Drumherum eine recht breite, poppige Palette abdeckt. Soweit, so gewöhnlich.

Mal etwas „härter“ mit dem „Bodypop-Mix“, mal ruhiger und fraktaler, wie beim „Bleve-Effect-Mix“. Mit Remixen von den Vainerz (hier eher mäßig), The Dark Unspoken und einigen weiteren, mir bisher unbekannten Protagonisten, ist die Zeit dann irgendwann auch rum. Bis die letzte Version anläuft und ich auf das Booklet schaue: „1998 Lunastoy-Originalmix“. Das war das Vorgängerprojekt vom Malte, zu dessen Zeiten dieses Stück laut Discogs auch schon bestand. Irgendwie witzig das, wennauch vollkommen belanglos…

Meines ist die Veröffentlichung jetzt nun nicht gerade, aber – um auf Roberts kommentar zu blicken – peinlich andererseits auch nicht *Zwinkersmiley an Robert*. Wenn ich irgendwann mal in den Umstand komme, meine Sammlung auszumisten, blinkt halt (zum Leidwesen aller Stare der Nachbarschaft) eine CD mehr am Kirschbaum…

Gruft-Orakel November 2021: Der Knoblauchzopf ist unvernünftig verliebt

Der Knoblauchzopf ist schwer, über alle Knollen und unvernünftig verliebt. Nachdenklich rupft er eine unschuldige Knolle: „Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht…“ Eine Zehe nach der anderen fällt zu Boden. „Liebe und Vernunft zusammenbringen.“ schießt es dem Zopf durch den Kopf, „Alana Abendroth macht wohl Scherze?„. Der Knoblauchzopf ist dramatisch verliebt und hat sich unsterblich in den Vampir verknallt. Aber Liebe? Das wäre unvernünftig, schließlich wissen wir doch, wie waschechte Vampire auf anständige Knoblauchzöpfe reagieren. So hockt der Zopf nachdenklich auf seinem Hocker, rupft Knollen und hofft, die letzte Zehe würde ihm die Erlösung geben. „Er liebt mich nicht.“ Vielleicht wäre seine Welt dann wieder in Ordnung.

Ratte ist tot – Die Grufti-Königin aus München ist gestorben

Es ist ein kalter und bedeckter Mittwochmorgen auf dem Stahnsdorfer Friedhof. Als ich die weiße Türe am Eingang hinter mir schließe, blinzelt die Sonne durch eine Wolkenlücke. Eine ältere Frau, die auf einer Leiter stehend die Auslage eines kleinen Gärtnerladens drapiert, lächelt mich freundlich an, während ihr kleiner Hund argwöhnisch um die Ecke der Ladentür blickt. Ich gehe vorbei an der imposanten Kapelle des Friedhofs und an eindrucksvollen Grabmälern. Die Wege werden schmaler, die Bäume dichter. Blätter rieseln tänzelnd auf den Boden. Meine Schritte sind fast lautlos auf den von Laub bedeckten Wegen. In der Ferne rauscht die Berliner Stadtautobahn.

Der Friedhofsplan, der mich zu Feld 15a führen soll, verliert auf den kaum erkennbaren Pfaden seine Wirkung. Rutschige Wurzeln sind schlecht zu sehen, einige Pfade enden einfach im Unterholz. Die meisten meiner Schritte erfordern konzentrierte Blicke auf den Boden, die Markierungen der Felder sind verblasst und kaum zu erkennen. Winzige Grabsteine markieren die letzten „Ruhestätten unter Bäumen“. Sie stehen verstreut im Dickicht des Unterholzes, viele sind mit fortgeschrittenem Herbst kaum noch zu erkennen. Als ich einen Grabstein mit frischer Erde, ein paar Blumen und einem Grablicht entdecke, habe ich mein Ziel erreicht.

Ratte hat die Fliege gemacht – Für immer

Hier liegt Carla Fliegner alias „Ratte“, die auch als Schockfriseuse bekannt war, manchmal auch Dead Child oder Lady McBeth genannt wurde. Sie hatte viele Namen. 1985 wurde sie mit einer Foto-Lovestory in der Bravo der Star einer jungen Gothic-Szene, heute bleibt von ihr nur ein winziges Grab, neben dem eine einsame Kerze flackert. Carla starb am 21. August 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung. Sie wurde nur 52 Jahre alt.

Gerne hätte ich Carla noch zu Lebzeiten besucht. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich bereits vor ein paar Jahren einen Kontakt knüpfen und mich in einigen Nachrichten mit ihr austauschen. Carla, die inzwischen in Berlin lebte, bat mich, zunächst nichts von ihr in die Öffentlichkeit zu tragen, sie war sich unsicher, ob sie für einen erneuten Schritt ins Rampenlicht bereit war. Leider blieb es bei ein paar Nachrichten, irgendwann bekam ich keine Antworten mehr auf meine Mails.

Im September 2021 meldete sich ihr Lebensgefährte Marcel bei mir, um mir von ihrem Tod zu erzählen. Es war schon merkwürdig, wie sehr mich der Tod eines Menschen, den ich nicht mal kannte, traf. Ich fuhr für ein paar Tage nach Berlin, um mich mit ihm und einigen anderen Weggefährten zu unterhalten und einen Nachlass zu sichten, der mit vielen Fotos, ausgeschnittenen Zeitungsartikeln, Leserbriefen und Konzertkarten ein Gothic-Leben nachzeichnet, das so glänzend begann und so tragisch endete. In weiteren Artikeln möchte ich von Carlas Szene-Leben erzählen, von ihrer Bedeutung für die Szene, von meiner Suche nach ihr. Und ich möchte Menschen aus ihrem Leben erzählen lassen.

35 Jahre lang hat Carla alles aufbewahrt, was „Ratte“ ausmachte. Zusammen mit Marcel möchte ich ein kleines digitales Museum einrichten, in dem wir Bilder aus ihrem Leben zeigen, Zeitungsartikel ausstellen und Leserbriefe abdrucken, die sie nach ihrem Auftritt in der Bravo und in einigen anderen Zeitschriften zugeschickt bekam. Ziel ist es, für die vielen Gruftis, für die Carla ein wichtiger Einstiegspunkt der eigenen Szene-Zugehörigkeit war, eine Erinnerung sichtbar zu machen. Vielleicht finden sich einige von euch in Carlas Geschichten oder auch in den Leserbriefen wieder. Vielleicht wollt ihr von eurer Erinnerung an den wohl berühmtesten Grufti Münchens erzählen.

Was bleibt, ist der herbstlich Hofstaat der Vergänglichkeit

Heute ist der 1. November, der Tag der Toten. Marcel und ich sind uns nach langen Gesprächen einig, dass Carla es gemocht hätte, an so einem Tag von ihrem Tod zu erzählen.

Ich knie auf dem feuchten Waldboden und räume heruntergefallene Blätter beiseite, stelle frische Grablichter neben den Grabstein und entzünde die Dochte. Ich habe meinen Schnellhefter mitgebracht, in dem ich die alten Artikel aus der Bravo aufbewahre, in dem ich ein wenig blättere. „Die Grufti-Königin von München“ nennt sie die Bravo. Ich muss lächeln. Mitte der 80er-Jahre wurde sie mit der Geschichte „Ratte macht die Fliege“ zum bekanntesten deutschen Grufti und ihre Geschichte, nach London zu ziehen, um dort in einem schwarz gestrichenen Zimmer zu wohnen, faszinierte hunderte Jugendliche.

Was von der Königin bleibt, ist Stille. Ein leichter Wind kommt auf und die Wipfel der Bäumen wiegen sich knarzend im Luftzug. Wenige Augenblicke später regnet es Blätter, die die frische Erde rund um den kleinen Grabstein beinahe zärtlich zudecken. Es wirkt wie ein Hofstaat der Vergänglichkeit, der ihrer Majestät eine letzte, herbstliche Ehre erweist. Ich stehe auf, verneige mich, wie es sich vor einer Königin gehört und verlasse das Grab.

Formel Goth: Halloween mit einer Prise Gewalt und einem Hauch Ochsenknecht

Neulich musste ich zu meiner Entzückung feststellen, dass entlang der Autobahnen das Streamen von Musik möglich geworden ist. Vielleicht will man so über die Tatsache hinwegtäuschen, dass es links und rechts neben den Verkehrsadern unseres Landes wahrlich große Lücken gibt. Die drei ??? begleiteten meine Fahrt mit ihren beiden jüngsten Folgen „Der weiße Leopard“ und „Der Jadekönig“. Ich hatte ja zuerst Angst, ich würde am Steuer einschlafen, aber ein anderer, interessanter Effekt stellte sich ein. Ich war entspannter und die hanebüchene Verkehrssituation auf meiner Route machten mir nicht mehr so viel aus. Solltet ihr mal probieren, wenn ihr länger unterwegs seid. Ihr könnt allerdings auch frische Musik genießen, wenn ihr möchtet:

Faun – Halloween

Faun widmen sich in ihrer neusten Veröffentlichung aus dem im April 2022 erscheinenden Album „Pagan“ dem kommenden „Feiertag“ Halloween. Vermutlich möchte man damit einem breiteren Anspruch gerecht werden, als es etwa der auf Deutsch gesungene Feiertag „Walpurgisnacht“ (2015) gewesen ist. Die auf Englisch gesungene Hommage an Halloween öffnet eine poppig-mittelalterliche Tür in die Welt der Mythologie, die möglicherweise dem aktuellen Trend in der Mittelaltermusik, mit massentauglicheren Sounds und international verständlichem Text mehr Menschen zu begeistern, entgegen kommt. Insgesamt hat Faun einen interessanten Werdegang hingelegt und so ziemlich alles ausprobiert, was sich mit ihrer Musik vereinbaren ließ. Das kann man gut oder schlecht finden. Respekt haben sie sich auf jeden Fall verdient.

Traitrs – Ghost And The Storm

Auch die Traitrs wollen im November ihr neues Album „Horses At The Abattoir“ (Pferde im Schlachthof) vorstellen und koppeln, wie es sich gehört, eine Single aus. „Ghost And The Storm“ nennt sich der Song, der laut Shawn Tucker genau das sein soll, „Ein vergessener Geist aus unserer Vergangenheit. Als wir den Song schrieben, war er seiner Zeit voraus und wir wussten nicht, was wir damit anfangen sollten und so blieb er mehrere Jahre ohne Namen. […] Das Lied handelt davon, falsche Überzeugungen zu haben, blinden und leeren Glauben zu haben, dein ganzes Leben zu glauben, dass du, wenn du stirbst, woanders hingehen wirst, aber die Realität ist, dass du einfach ins Nichts zurückkehrst, nirgendwo.“

Gewalt – Es funktioniert

Am 05. November 2021 erscheint das Debütalbum der Berliner Band „Gewalt“ mit dem vielversprechenden Namen „Paradies“, der jedoch nur bedingt Gültigkeit haben dürfte. Die Single-Auskopplung „Es funktioniert“ erinnert an die Werke von Fehlfarben aus den frühen 80er, ist tanzbar und aggressiv und handelt, wie viele Stücke der Gruppe, von „Selbstzerstörung, Rausch, gesellschaftlichem und individuellem Untergang.“ So jedenfalls schreibt es der Musikexpress. Das Video unterstreicht den dystopischen Tenor des Songs und dürfte wohl am ehesten als Deutungsgrundlage dienen, denn während eine sportliche Frau Hanteln stemmt, raucht ein Ochsenknecht-Sprößling Zigarette und starrt ins Leere. Am Ende wirds dann noch etwas blutig – nur ein Hinweis für die zarten Gemüter. Der Song klingt allerdings spannend, auch wenn das textliche und visuelle Drum-Herum für meinen Geschmack etwas zu dick aufträgt. Aber das bleibt Interpretationssache :)

Tears For Fears – The Tipping Point

Hoppla, wer kriecht denn da aus der Gruft? Nach über 17 Jahren Funkstille kündigen Tears For Fears ein neues Album mit dem Namen „The Tipping Point“ an. Als ersten Vorgeschmack gibt es gleich in Video präsentiert, wo mir gleich ein zweites mal ein „Hoppla“ entrinnt. Curt Smith und Roland Orzabal, die beide gerade die 60 überschritten haben, wirken genauso alt, wie ich sie mir vorgestellt habe. Der Song dümpelt allerdings so dahin und dürfte wohl eher als gefälliger Pop-Song einzuordnen sein. Aber was hatte ich auch erwartet? Weder die stimmliche Markanz noch die von Synth-Wellen transportierte Energie sind für mich vorhanden und verleiten mich zum hemmungslosen Vorspulen. Sorry.

Ritual Wave – Ritual

Unbewusstes Wippen der Beine erzeugte dieser Song von Ritual Wave, dem Kanadisch-Amerikanischen Duo. Die Band steht stellvertretend für Musiker, die sich nicht in verrauchten Punk-Clubs über den Weg laufen, sondern die sich online in einem Musik-Kollektiv kennengelernt haben. Elektronische Musik macht es möglich. Für die beiden Musiker ist das die erste gemeinsame Veröffentlichung, die mir persönlich gut gefällt, auch wenn das Video ein wenig dünn daherkommt.

Wochenschau: Der Oktober ist ein Quell morbider Unterhaltung! Das Spontis-Halloween-Special

Der Oktober steht ganz im Zeichen von Halloween. Bevor ich im zarten Alter von 13 zum ersten Mal den Film „Halloween“ auf einer VHS-Kassette zu Gesicht bekam, habe ich von dem amerikanischen Feiertag keltischen Ursprungs überhaupt nichts mitbekommen. Um die Häuser zu ziehen und Mitmenschen Süßigkeiten zu entlocken nannte man hierzulande St. Martin. Klappte auch und statt eines blöden Kostüms hatte man eben eine blöde Laterne.

Nun änderte sich meine Welt rund um dem 31. Oktober mit dem Film entscheidend und im Laufe der nächsten Jahrzehnte gewann Halloween immer mehr an Bedeutung. Tatsächlich ziehen seit einigen Jahren Kinder am 31. Oktober um die Häuser und verlangen, mehr oder weniger gruselig angezogen, einen Tribut für ihr Erscheinen. Auch in der Gothic-Szene hat man den Tag zu einem besonderen Tag gemacht, denn vor der Pandemie jagte eine Halloween-Party die nächste, während manche besonders Inszenierungsbedürftige Gruftis, ihrem sowieso „gruseligen Outfit“ noch mal mit einer Schippe Kunstblut, Spinnweben, Horror-Masken und künstliche Narben aufwerteten.

Trotz des offensichtlich kommerziellen Charakters, der hauptsächlich Dekorationen regiert wird, hat sich allerdings auch ein kultureller Rinnsal gebildet, die vielerorts in einem ausgewachsenen „Month of the Death“ mündet. Veranstaltungen rund um den Tod füllen Veranstaltungskalender, Podcasts und Webseiten mit ungeahnten Schätzen morbider Unterhaltung. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt, der auch mich seit ein paar Jahren in seinen Bann zieht. Ein Oktober in London etwa, in dem nahezu jeder Friedhöfe spezielle Führung anbietet, Lesungen in anatomischen Ausstellungen abgehalten werden und gruselige „Walks“ die morbiden Seiten der Stadt beleuchten, hat etwas sehr Faszinierendes.

Für diesen Oktober habe ich ein wenig von allem gemischt und zu einem Halloween-Eintopf verrührt, der euch hoffentlich die Wartezeit bis zum Magazin etwas verkürzen kann, an dem wir gerade sehr intensiv arbeiten.

Vegan Goth Foods That Are as Dark as Your Soul | PeTA

Die Tierschutzorganisation Peta möchte auf dem Halloween-Zug mitfahren und stellt vegane Lebensmittel vor, die „perfekt für Halloween“ sein sollen. „Fehlt Farbe, wenn du deinen Schrank öffnest? Besteht ihre tierversuchsfreie Make-Up Kollektion nur aus schwarzem Nagellack und dunklem Lidschatten? Weigerst du dich zu akzeptieren, dass Regenbögen und Einhörner das neuen Schwarz sind?“ Mit dabei: Schwarze Bohnen Pasta, Schwarze Sesam-Eiscreme und schwarze Limonade:

https://www.instagram.com/p/BxmtLWRFUjD/?utm_source=ig_embed

Atlas Obscura – Fright Club | Atlas Obscura

Die amerikanische Webseite widmet sich seit Jahren abseitigen Orten und Geschichten dieser Welt, die sie in tollen Artikel anschaulich aufbereitet. Aktuell gibt es im „Fright Club“ täglich neue Artikel, die jedes Grufti-Herz höher schlagen lassen dürften. Es wird beispielsweise mit Mythen der viktorianischen Totenfotografie aufgeräumt, während man an anderer Stelle über einen Friedhof der Schaufensterpuppen berichtet oder ein anderer Artikel über verlassene Bahnstrecken mit gruseligem Charakter sinniert. Zugegeben, der Inhalt ist auf Englisch und oftmals handelt es sich um Orte außerhalb unserer Reichweite, spannend ist es aber auf jeden Fall.

US-Goth Trish verklagt ihren Arbeitgeber, weil sie Halloween nicht frei bekommt | The HARD Times

Die Supermarktkassiererin Trish verklagte ihren Arbeitgeber, nach ihr Urlaubsantrag für den 31. Oktober automatisch abgelehnt wurde. Trish hält das für Bigotterie, wie sie im Interview mit „The HARD Times“ verrät: „Mein Manager behandelt mich sowieso schon komisch, seit er weiß, dass ich auf dem Friedhof Kohlezeichnungen machen und mit meinen Netzstrümpfen gegen die Kleiderordnung verstoße. […] Es ist mir egal, dass Halloween auf einen Sonntag fällt und wir zu wenig Leute haben, alle meine jüdischen Arbeitskollegen haben für ihren Feiertag Jom Kippur Urlaub bekommen und der Tag macht ihnen noch nicht einmal Spaß! Sollte ich nicht das gleiche Recht auf Urlaub haben, um mir die Wiederholung von „Edward mit den Scherenhänden“ anzuschauen, während ich meinen Snakebite genieße?“ Auch ein Goth-Experte vom Club „Bela Lugosi’s Dad“ meint: „Dieser Manager hat Trish herzlos ihr Recht verweigert, an Halloween teilzunehmen. Ich wette, er wird früher nach Hause gehen, um seine kleinen Scheiß-Kindern in der Nacht beim Sammeln zu begleiten. Was für eine Heuchelei!“ Inzwischen hat man sich außergerichtlich geeinigt, Trish bekommt am 1. November Urlaub, um den Tag der Toten zu feiern.

X-Factor: Das Unfassbare – Neue Folgen ab Halloween | RTLzwei

Die ewige Nummer 1 Jonathan Frakes (69) hat sich ja schon in der Vergangenheit mit seiner Serie „X-Factor“ einen Namen als Geschichtenerzähler gemacht. Ab Halloween gibt es zwischen dem Ratespiel zwischen Wahrheit und Fiktion neue Folgen, die unter anderem auch mit deutschen Gesichtern besetzt sind. In der ersten Folge „Glückszahlen“, in der es um Wahrsagerei geht, hat etwa der Streamer „Gronkh“ einen Auftritt als Zahlenfee – wir dürfen gespannt sein. Auch der Münchener Simon Pearce und die Kölner Schauspielerin Kais Setti sind in manchen Folgen dabei. Die Folgen werden auch bei TVNow, der Streamingplattform der Privat-Sender, zu sehen sein.

Vans X Horror Collection 2021 bringt Schuhe im 80er-Jahre-Kultschocker-Design heraus

Zur Halloween Saison 2021 bringt der Sneaker-Hersteller Vans eine Horror Collection auf den Markt, deren Designs sich an Schocker-Klassikern der 80er Jahre orientieren. Darf es vielleicht ein „Freddy-Design“ aus der Horror-Film-Reihe „Nightmare on Elm Street“ sein? Oder vielleicht ein paar Slipper mit den Grusel-Zwillingen aus „The Shining“? Seit dem 1. Oktober verkauft der Schuh-Hersteller, der es mit Skater-Sneakern zu weltweiter Bekanntheit gebracht hat, die Horror-Collection über seine Webseite.

Ja, bei Schuhen im Style von Gruselfilmen aus den 80er-Jahren werde ich zum Fashion-Victim. Es war schwer genug, mich nur für ein Paar zu entscheiden, denn neben den oben genannten Filmen gibt es auch noch Schuhe und Klamotten der Filme „The Exorcist“, „IT“, „Friday the 13th“ und „The Lost Boys“. Ich bin mir fast sicher, dass sich viele Leser einer der Filme kennen. Unnötig zu erwähnen, das ich sie alle kenne. Mehrfach. Den Film „The Lost Boys“ vergöttere ich beinahe, halte „The Shining“ für einen der besten Horrorfilme aller Zeiten und fürchte mich seit „The Exorist“ vor langen Treppen. Hände hoch, wem es noch so geht.

Mit den Slippern kann ich mich allerdings nicht anfreunden, obwohl die weißen Modelle ja seit der Netflix-Serie „Squid Game“ dem Hersteller VANs einen 7800%ige Steigerungsrate in den Verkaufszahlen bescherte, wie der NME berichtete.

Coming this October, the Vans x Horror collection brings to life your favorite iconic horror films. pic.twitter.com/aeB6lbXlcB

— Vans (@Vans) September 21, 2021

Toyah & Robert’s Sunday Lunch | YouTube

Toyah Willcox (63), die in den frühen 80ern die so was wie die britische Version von Nina Hagen verkörperte, hatte nicht nur ein Stimme mit hohem Wiedererkennungswert, wie sie im 1981er Hit „It’s A Mystery“ unter Beweis stellt, sondern auch eine gehörige Portion Punk im Blut. Zusammen mit ihrem Ehemann Robert Fripp (75), mit dem sie jetzt schon über 35 Jahre liiert ist, hat sie im Zuge des Lockdowns „Toyah & Robert’s Sunday Lunch“ auf YouTube herausgebracht. Während die Sängerin und Schauspielerin sich in durchaus seriöseren Kanälen als Sängerin versucht, lebt das Ehepaar in ihrem YouTube-Kanal ihre punkige Attitüde aus und covert sonntags immer einen anderen Song auf ihre ganze eigene Art. Ganz aktuell covern sie „Sympath For The Devil“ von den Rolling Stones.

Und weil ich von den beiden nicht genug bekommen kann, hier der Halloween-Gruß aus dem letzten Jahr!

Halloween Kills | Universal Pictures

Natürlich darf dieser Film hier nicht fehlen, machte er doch aus dem Fest für Kinder eine nachhaltig wirkende Horror-Show. Am 21. Oktober kommt der zweite Teil der finalen Horror-Trilogie in die Kinos, denn wie ihr euch bereits nach dem ersten Teil denken konntet, stirbt Michael Myers mal wieder nicht. Allerdings wird es jetzt auch für Fans des Franchise schwierig, die Handlungsstränge auseinanderzuhalten. Kurzform: Die Trilogie ist eigenständig und knüpft direkt an das Original aus dem Jahr 1978 „Halloween – Nacht des Grauens“ an. Mit dem 2018 erschienenen Teil „Halloween“ startete eine völlig neue Folgehandlung, die mit dem Film „Halloween Ends“ 2022 enden soll. Mit den Filmem Halloween II-VI, Halloween H20, Halloween: Resurrection, Halloween (Rob Zombie) und Halloween II (Rob Zombie), hat dieser nichts zu tun. Wenn ihr also vor eurem Kinobesuch die einleitende Handlung verfolgen wollt, müsst ihr zunächst das Original aus dem Jahr 1978 und dann den 2008er Film „Halloween“ schauen, nicht die Teile dazwischen. Alles Klar?

Party-Termine für Halloween

3G oder 2G, darüber müsst ihr Euch selbst informieren. Ich sag Euch nur, wo es „gruselig“ werden soll. Wer darüber hinaus noch entsprechende Veranstaltungen genannt wissen möchte, kann gerne kommentieren.

- Phönix-Club (Mülheim)

Die „Halloween-Insane“ Party ruft ab 21 Uhr nach dem schwarzen Volk und spielt ein Gemisch aus Wave und Gothic. Es gibt sogar so eine Art Dresscode: „Wer sich verkleiden mag, darf das gerne tun – es ist aber keine Pflicht. Denkt dabei bitte daran: es ist Halloween, nicht Karneval„ - X-Herford (Na, wo wohl?)

Die „Dark Halloween Party“ findet direkt nach dem Völkerball-Konzert nach 22 Uhr statt. Auf 3 Floors gibt es alles, was das gruftige Herz begehrt. - Kreuzmühle (Harz)

Einen Dark vorher, also am 30. Oktober, begeht man in der Kreuzmühle „Samhain“, den Maskenball: „Er naht, der 11. neue Mond und die Tore zur Anderswelt öffnen sich wieder, so wie die Türen der alten Wassermühle im Harz. In dieser Samhain-Nacht feiern wir, wieder in wundervollen Roben und Kostümen, unseren Maskenball.„

Doku: Jugend in der DDR – ZDFinfo zum Tag der deutschen Einheit

Zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober endete beim ZDF eine dreiteilige Dokumentation über die Jugend in der DDR. Bis Freitag, den 8. Oktober ist diese wirklich sehenswerte Reise in Vergangenheit noch in der Mediathek des ZDF zu sehen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es als Jugendlicher war, in der DDR aufzuwachsen. „Wo setzte die DDR Grenzen, und wo konnten sich junge Menschen Freiräume erkämpfen?“ Jetzt schnell noch ansehen oder mit unserem Tipp am Ende des Artikels auf der heimischen Festplatte sichern.

Aufbruch und Zwang

Die erste Folge zeigt die Zeit bis zum Mauerbau 1961. Für viele Jugendliche in der DDR, die eben noch in der Hitlerjugend aktiv waren, begann 1946 die Mitgliedschaft in der FDJ, der einzigen in der DDR anerkannten Jugendorganisation. Von eingetrichterten faschistischen Ideologien zu sozialistischen Musterbürgern, so die Vorstellung der damaligen Regierung, was glücklicherweise nicht bei jedem klappte, wie Manfred Haertel berichtet. „Manfred Haertel ist ein überzeugter FDJler, lässt sich sogar in die FDJ-Leitung wählen. Er möchte etwas verändern, sich demokratisch im neuen Staat einbringen. Doch als er sich weigert, bei der vormilitärischen Ausbildung mit einer Waffe zu schießen, gefährdet er seinen Studienwunsch, Lehrer zu werden. Er wird plötzlich zu einem nicht systemkonformen Jugendlichen.“

Träume hinter Mauern

Im zweiten Teil der Dokumentation widmet man sich der Zeit zwischen 1961 und 1976, in der die erste Generation hinter der Mauer geboren wird. Doch anstatt in einem sozialistischen Staat zu systemkonformen Jugendlichen heranzureifen, bleibt bei vielen ein sehnsüchtiger Blick in den „Westen“. Diese Zeit „…ist geprägt von der politischen Abgrenzung des kleinen Landes zum Westen, vom Prager Frühling 1968 und von den Versuchen des Staates, mit großen politischen Veranstaltungen und einer zunächst liberalen Jugendpolitik die Mädchen und Jungen für sich zu gewinnen.“

Vom Stillstand zum Widerstand

Ende der 70er-Jahre bröckelt die sozialistische Diktatur. Vor allem in der Jugend keimt in den 80er-Jahren die Rebellion gegen das, was ihnen der Staat servierte. Auch in der DDR keimen Subkulturen nach westlichem Vorbild doch unter ständiger Beobachtung der Staatsmacht. Der letzte Teil der Dokumentation „erzählt die Geschichten von jungen Menschen, die ihren Platz im Leben und in der DDR gesucht haben. […] Ronald Galenza, Jahrgang 1963, wird zum Entsetzen seiner Eltern zum Punk. Die neue Subkultur provoziert nicht nur das Establishment der DDR, sondern auch die immer größer werdende Gruppe der Neonazis.“

(Quelle der Meldung und des Bildes: Presseportal)

Sendung mit „Mediathekview“ für den Privatgebrauch sichern

Mit der kostenlosen und werbefreie Software „Mediathekview“ könnt ihr euch alle Sendung, die aktuell in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sind, bequem für zu Hause aufzeichnen, um sie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen. Mit praktischer Suchfunktionen kann man die Beschreibungen der Sendungen durchsuchen und so relevante Programme finden.

Auf der deutschsprachigen Webseite findet man eine ausführliche und bebilderte Anleitung, wie ihr das anstellen könnt. Wählt unbedingt „höchste Qualität“ aus, um die Sendung auch auf großen Fernsehern in HD-Auflösung anzuschauen (wenn verfügbar).